2022年8月1日(月)発売の『月刊ニューメディア*』9月号に、株式会社ボイジャー取締役・萩野正昭のインタビュー記事が掲載されました。

ボイジャーは1992年に創業し、電子出版の「作る・見る・売る・残る」を信念に、一筋に取り組んで参りました。本インタビューは、創業者の一人である萩野正昭が、30年間の紆余曲折を振り返るものです。

2022年8月1日(月)発売の『月刊ニューメディア*』9月号に、株式会社ボイジャー取締役・萩野正昭のインタビュー記事が掲載されました。

ボイジャーは1992年に創業し、電子出版の「作る・見る・売る・残る」を信念に、一筋に取り組んで参りました。本インタビューは、創業者の一人である萩野正昭が、30年間の紆余曲折を振り返るものです。

ボイジャーが運営するデジタル出版ツールRomancer(ロマンサー)にて、『課題図書ブックガイド 2012-2025』電子版が無償公開中です。

みなさんがイメージする "課題図書" や "夏の感想文コンクール" とは、おそらく「青少年読書感想文全国コンクール」ではないでしょうか? 本書では、このコンクールで選定された、直近13年分(195冊・小学生〜中学生向け)の課題図書を紹介しています。

東京都渋谷区神宮前 5-41-14

株式会社ボイジャー

代表取締役 鎌田純子

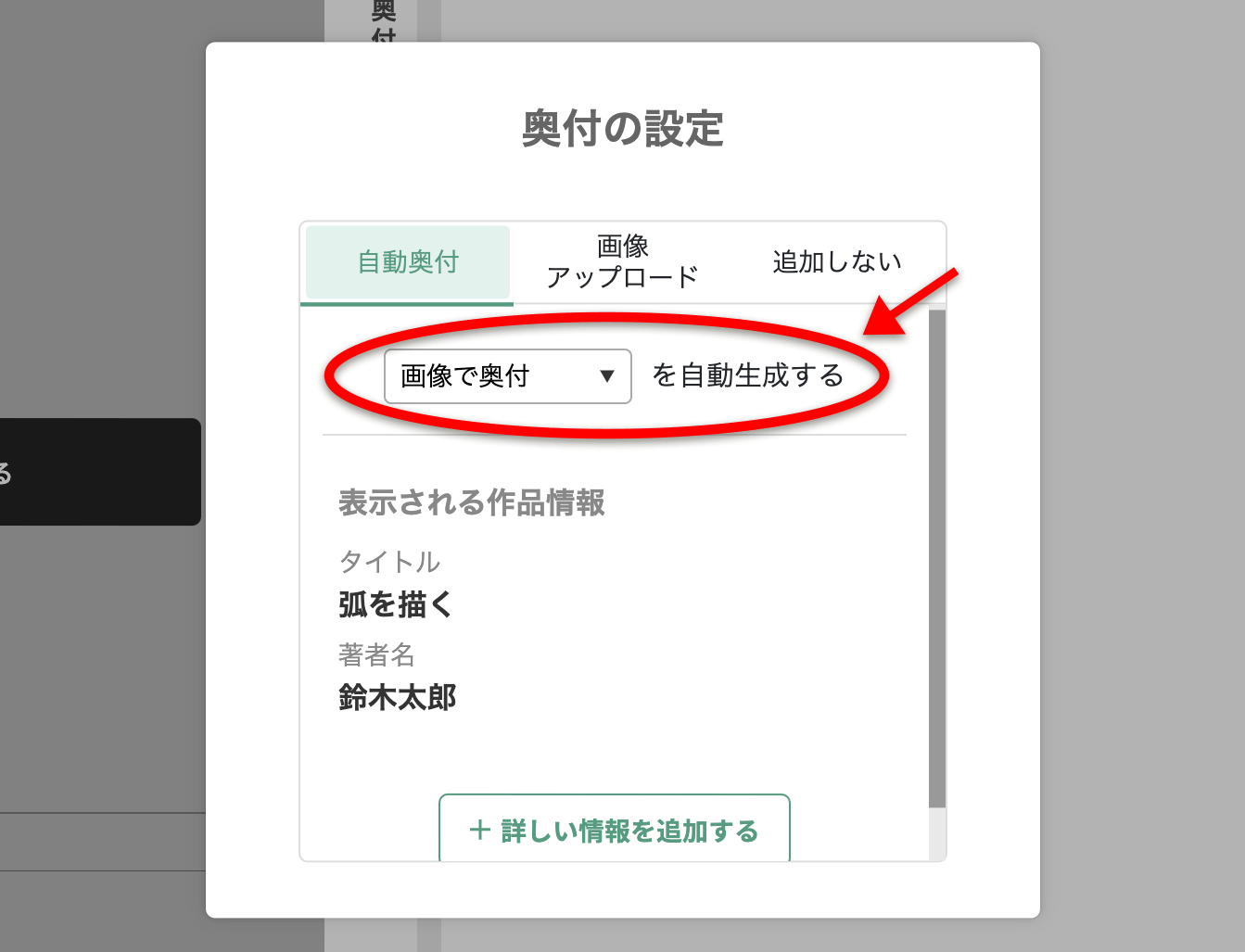

奥付とは作品の最後にある書誌情報を掲載するページのこと。一見地味な存在ですが、その作品の責任所在を明らかにする大事な役割もあります。本独自の文化なのでここに〝本らしさ〟を感じる人も少なくないはず。

そんな奥付ですが自分でつくろうとすると意外と大変。そこでNRエディターでは載せたい情報を入力すると自動で生成する機能があります。今までは縦書きのテキストで生成していましたが、今回新たに「画像で奥付」を生成できるようになりました。

ボイジャーは今年、創立30周年です。デジタル出版一筋に、30年の年月を生きてきました。

どうしてこの様な活動をボイジャーは行ってきたのでしょうか? 無我夢中で生きてきただけで、未来への思慮などを抱いていたわけではありません。しかし、振り返り、過去の記録を辿ってみると、今だからこそわかる当時の気持ちを知ることができます。

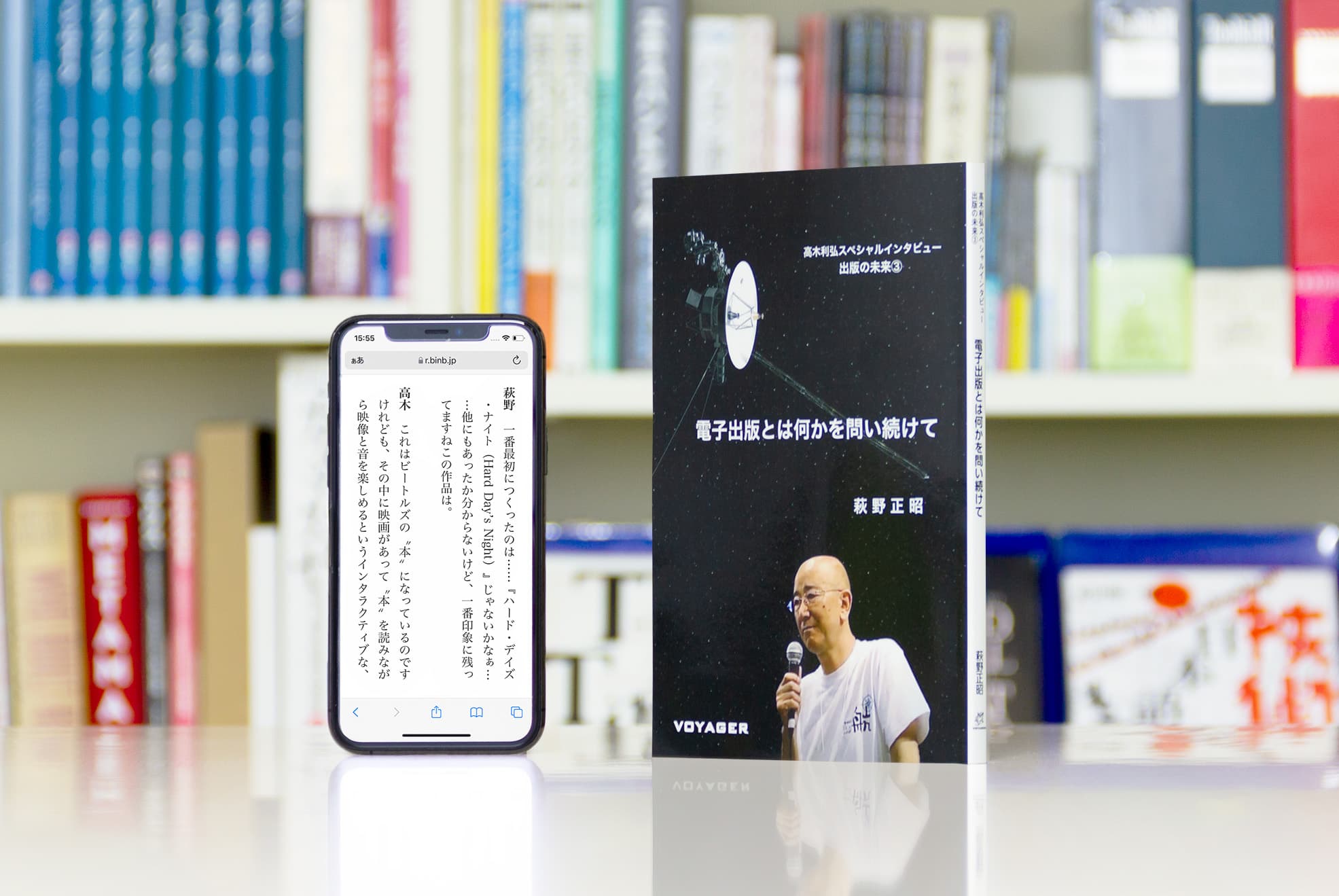

一つの例として、2014年に行われたインタビューがあります。Pamlinkが製作した『出版の未来』シリーズです。この3回目にボイジャー取締役萩野正昭が『電子出版とは何かを問い続けて』と題した話をしています。インタビューアは元『MACLIFE』編集長の高木利弘さんです。音声プログラムとして”AppleMusic”で現在でも公開されています。この度、許可をいただき電子本として出版させていただきました。

ボイジャー(ジャパン)が生まれた背景をはじめ、さまざま事業の曲がり角にどう対処してきたかなど、自然に、率直に語りかけられています。テキスト化されたことによって、読む人のペースで話の内容を理解していくことができます。極めて小さな企業のたどった生い立ちにすぎないかもしれません。しかし、生きていく上で誰もが向き合わねばならない〝一寸先は闇〟の現実をきっと分かり合っていただけるのではないでしょうか。

『電子出版とは何かを問い続けて』

6月23日(木)発売

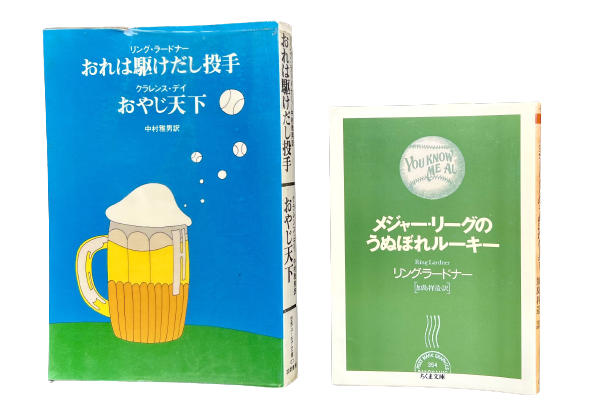

片岡義男.comで、ある書評が紹介されている。「球場の書店に寄る」(1~11+最終回)この「1 投球と口語の幸せな合致」に目が釘付けになった。惹きつけられて書評の原本にまで行ってしまう。リング・ラードナーの著作。1978年に世界ユーモア文庫の一作として出版された『おれは駆け出し投手(翻訳:中村雅男)』、2003年に文庫化された『メジャーリーグのうぬぼれルーキー(翻訳:加島祥造)』、二つは同じ作品である。

一冊の本が持ち得る力は、あなどりがたいものがある。書かれた言葉は口語であり、口語で語っていくことが生み出す効果は、読者が目で追う文字が、その読者の頭のなかでたちまち音声に変換されていくという、ちょっとした魔法なのだ。「アメリカにおける言葉の正当性」と片岡義男は書いている。プロフェッショナルな野球とは――球場というひとつの場所に大衆を集め、フィクションと現実の渾然と溶け合った時間をからめ取り、時間が持ち得る限度いっぱいのドラマを彼らに消費させる。著者は、読者を夢中にさせ、大笑いさせた。作品を綴っていく言葉のなかに、アメリカのすべてを見る気がする。

ところで、野球場に書店なんてあったんですか? どの球場でした? そう片岡さんに直接聞いてみた。ずっと昔のことで忘れちゃったよ、と。でも、アメリカ文学における野球の存在の大きさをしばらく語ってくれた。これはどこかで書いてくださいと言い残して電話を切った。乞うご期待だ。

遠く忘れ去ってしまったかつての雑誌。その片隅の連載を片岡義男.comはほじくり出して公開を続けている。目を剥く事件や仲違い、怒鳴り合いから目を離して、人知れず草原に咲くこうした記録に心を通わせる時ではないだろうか。どうか片岡義男.comをご支援いただきたい。そして支援のプレミアム会員へのご登録をお願いします。

ロマンサーをご利用いただきありがとうございます。

本日より、よくあるご質問(FAQ)ページを公開しました。

▼お問い合わせカテゴリ

お困りのことがあれば、下記のボタンからページへアクセスしてください。

※よくあるご質問は随時アップデートする予定です。

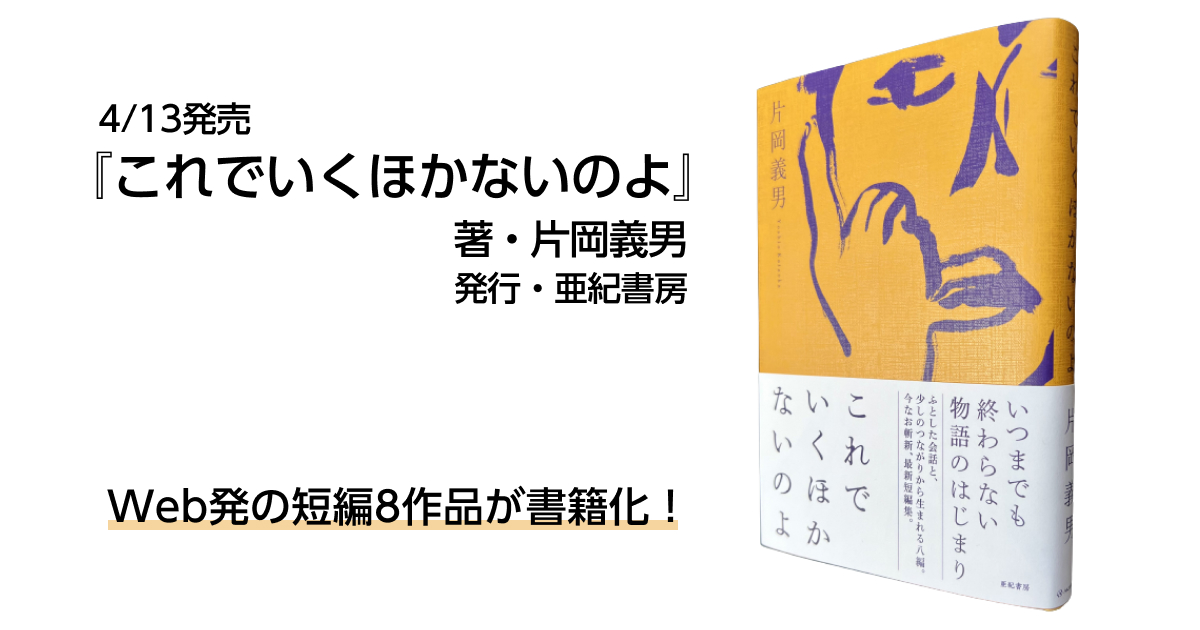

片岡義男『これでいくほかないのよ』(亜紀書房)が発売になります。アマゾンで予約受付中、4/15には発送とある。デジタルが先、紙があと。いよいよそんな時代になりました。

本の奥付のページを開くと初出の表記があり、片岡義男.com『短編小説の航路』(VOYAGER)とあって、収録の8作品のタイトルが列記されています。すべてデジタルが先に公開されたものです。

ロマンサーの作品事例に目を引く作品がありました。タイトルは『お話は短いけども。』。著者は東京都立大泉高等学校附属中学校と書いてあります。ぱらっと読んでみて一言「本当に中学生が書いたの!?」。思わず声が出てしまいました。

中学時代の国語の授業を振り返ってみました。『山月記』『走れメロス』『坊っちゃん』と作品名は頭に浮かぶのですが、それ以上のことが思い出せません。先生ごめんなさい。私は怠惰な学生でした。

今の中学生はどんな国語の授業を受けているのでしょう。少し覗いてみたくありませんか?

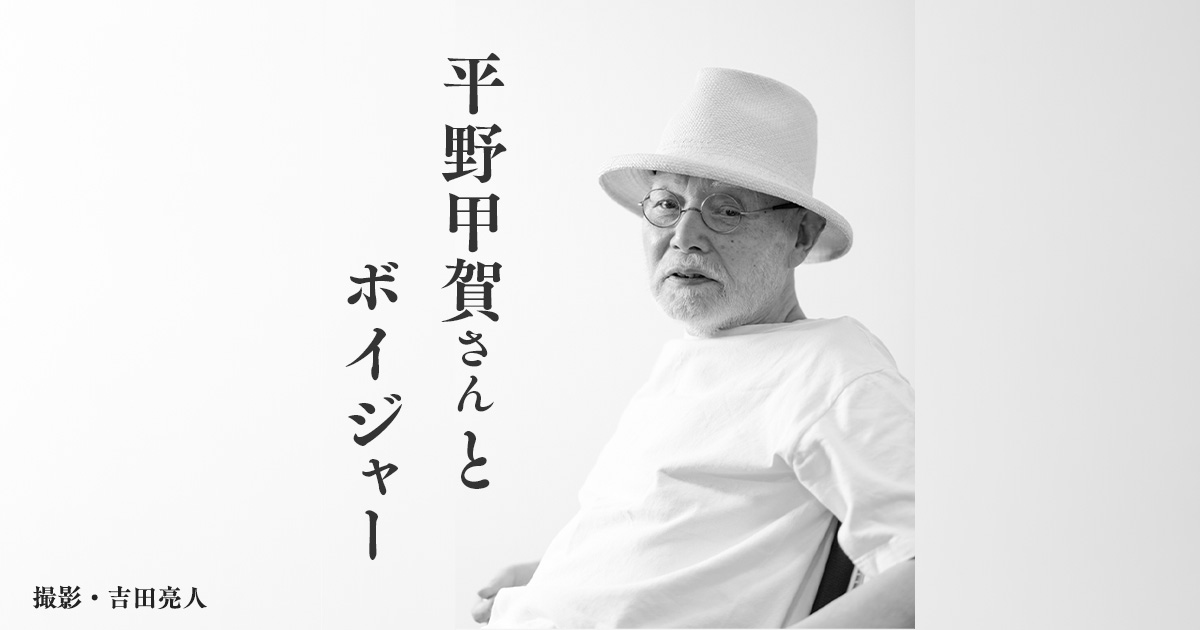

3月22日、平野甲賀さんが亡くなって一年が経った。お顔を想う。口の周り、白と黒が混じった髭、でてくる言葉の柔らかさ、ありありと目に浮かぶ。小豆島でお会いしたのが直接言葉を交わした最後だったか……いや銀座のGGGで何かのイベントでだったかもしれない。あの日、夕暮れからの大雪で電車も止まると急いで家路についてしまった。何でとことん付き合わなかった。悔やまれてならない。

祐天寺で行われた展覧会では書店のスペースに平野甲賀さんと小島武さんの作品が並べられていた。

私たちのためにいくつもの文字を書いてくれた。そのひとつ一つにたくさんの思い出が残っている。書き殴った私たちの能書きも、白い冊子となり、平野甲賀の題字がおさまると立派なメッセージとなった。世の中を走った。ゼッケンを胸にトップをいくマラソンランナーのように。

販売されていたポストカードの中から、私は躊躇なくこの一枚をとった。末代までも平野甲賀を忘れさせてはならないと。

萩野正昭 2022.3.22

素敵なシャツに帽子をかぶったこちらのオシャレなおじいさんをご存知でしょうか。

ブックデザイナー/装丁家の平野甲賀さんです。

晶文社を支えた伝説の装丁家で、きっとどこかで甲賀さんのロゴデザインを目にしたことがあるでしょう。

2021年3月22日にご逝去された甲賀さん。ボイジャーとは20年以上の付き合いがありました。製品ロゴや装丁の数々を手がけていただき、2019年4月には自身の著書『平野甲賀100作』(電子版)をボイジャーから刊行しました。

スタッフ一同、大好きだった甲賀さん。

ボイジャーの歩みのとなりには、いつも甲賀さんの描き文字がありました。

本日はみなさんとこれまでの歴史を振り返りたいと思います。

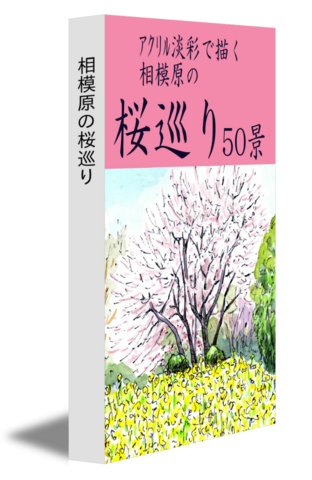

Romancer作家・加藤忠一さん。できたばかりのRomancerをWebで見つけ出し、ここを発信の拠点として自力で60作品以上を電子出版してこられました。新日鐵(株)で研究開発を行っていた工学博士、そして鉄鋼研究所長を務められた方です。退職後、ご自分の興味あるブリキ、トタン、鉄でつくられた物、酒蔵、居酒屋の暖簾、アクリル淡彩で描く風景に至るまで、丹念にことごとくを詳細にご自身の絵と文章で仕上げていきました。

加藤忠一さん

2021年10月 ギャラリーパスタイムにて

(写真をクリックすると作品一覧を表示します)

激しい積雪の冬を越え、ようやく春を迎え、いよいよ桜の開花を待つ頃合いとなり、

ボイジャーが運営する片岡義男.com *に、満開の花を掲げさせていただくことができました。

このチャンスを得ることができたのは、加藤忠一さんが描かれてきた数え切れない絵の存在があったからです。私たちの身近にいらっしゃるRomancer作家の力をいただき、明るく暖かな風景の数々をみなさまへもお届けできることとなりました。

相模原桜巡り 22「津久井湖湖畔」

(『相模原の桜巡り』より)

* 片岡義男.comは、小説・エッセイ・評論・書評など、4000近くある片岡義男作品を閲覧できるようにする試みです。長い作家生活で生み出されたすべての作品をみなさまに読んでいただく企画としてスタートしました。

次々と作品は公開されていきます。そのWebサイトの冒頭に、Romancer作家・加藤忠一さんの筆になる、桜の花の満開の姿を掲げさせていただきます。

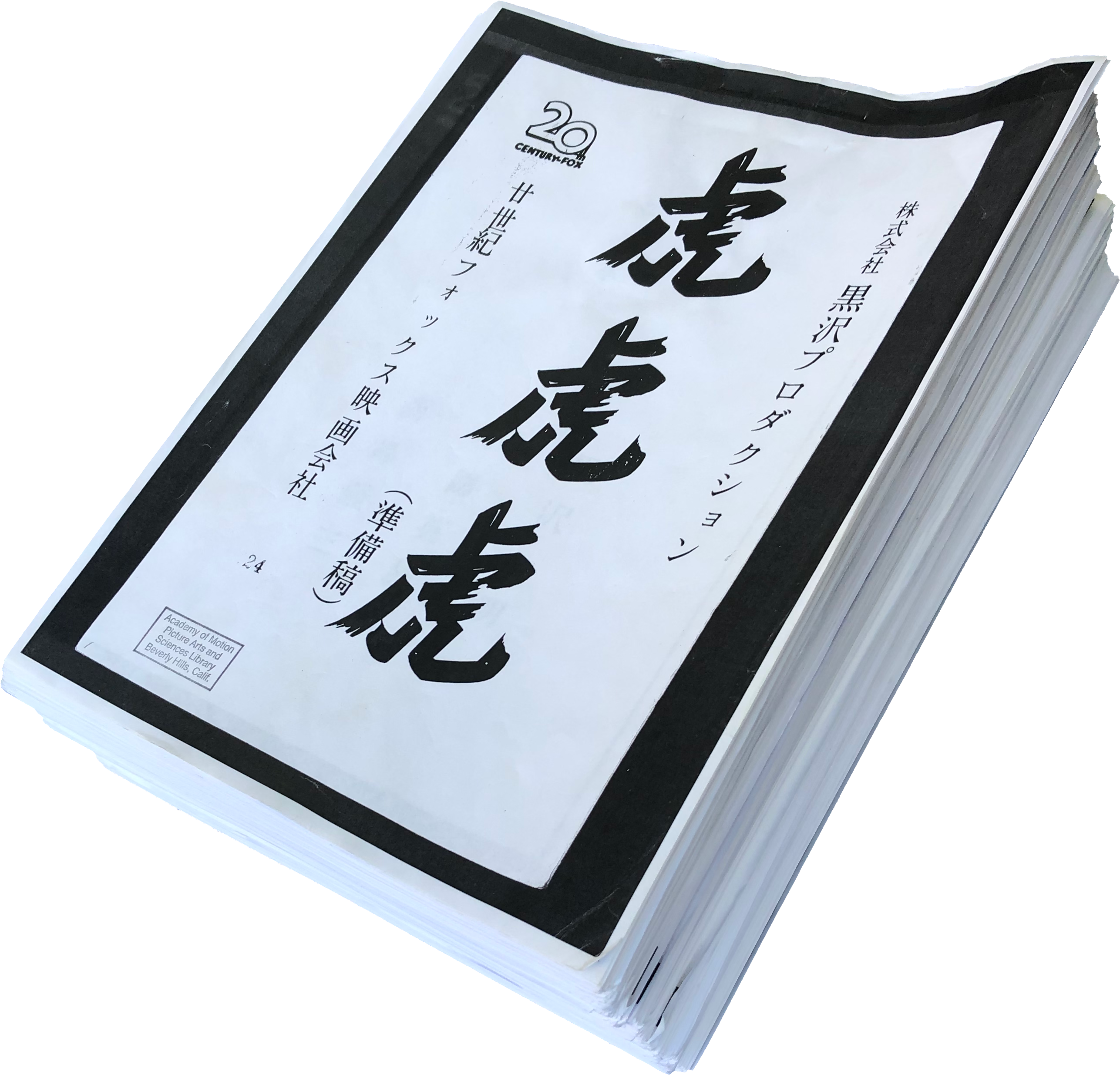

この度、表題シナリオの電子版をお読みいただいたみなさまへ、この企画を担当した責任者として心からのお礼を申しあげます。そして、いただきましたご意見に対してお答えするために一筆差し上げたく存じます。

すでに、感想をいただきましたみなさまへはお礼の連絡を伝えさせていただきました。けれども、いただきました内容には大変重要なことが書かれてあったと、チーム一同、深く受け止めております。シナリオ準備稿『虎 虎 虎』が読めたこと、そしてこのシナリオの内容に対する意義をたくさん書いてくださいました。本当に大きな励みとなりました。一方で、私たちのできることを精一杯したつもりですが、明確な限界をもつものと改めて自覚せざるをえません。本日は、私たちのやったことに関連する情報をみなさまと共有させていただきたいと思います。

2021年12月22日にNRエディターがJEPA電子出版アワード2021のエキサイティング・ツール賞を受賞したことはすでにお知らせいたしました。

本日、盾をいただきました!

ボイジャーが創業したのは1992年10月です。今年は30年目の道を歩いていることになります。スタートしてすぐに、はじめてのパンフレットをつくりました。当時、全力を傾けていた「日本語版エキスパンドブック」の宣伝のものでした。一枚の大きな紙を折りたたみ、体裁を整えた質素なものです。ここに満天の星をデザインした一ページがありました。今では住所も電話番号も違っていますが、ボイジャー・ジャパンは何一つ変わらずにここにいるのです。

画像を拡大してみてください。そこにアルファベットの星屑がお分かりいただけるでしょう。

本日発表された日本電子出版協会(JEPA)主催の「電子出版アワード2021」にて、NRエディターが「エキサイティング・ツール賞」を受賞いたしました。

技術的な高度さ、ユニークさの観点から得票を集め、見事選出されました。NRエディターを評価していただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

NRエディターが目指したのはデジタル出版をシンプルにすることです。

書いた文章を電子書籍にしたい。単純なことだと思っていざ取り掛かると「多機能」という名の複雑さと直面し、身動きが取れなくなる。このデジタル出版の課題に真正面から取り組んだ成果がNRエディターです。

2021年6月1日のベータ版公開直後から多くの反響をいただきました。NRエディターで制作された数は1,500作品にものぼります。

デジタル出版するあなたを支援します。NRエディターは今すぐご利用できます。

新たに公開したマニュアル動画で、執筆から完成までの流れをご覧ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVFSdoQCTdVEi6yeHijyGfuCEMhGTFRD

はじめての方はアカウント登録、すでに登録済みの方はログインしてNRエディターを使ってみてください!

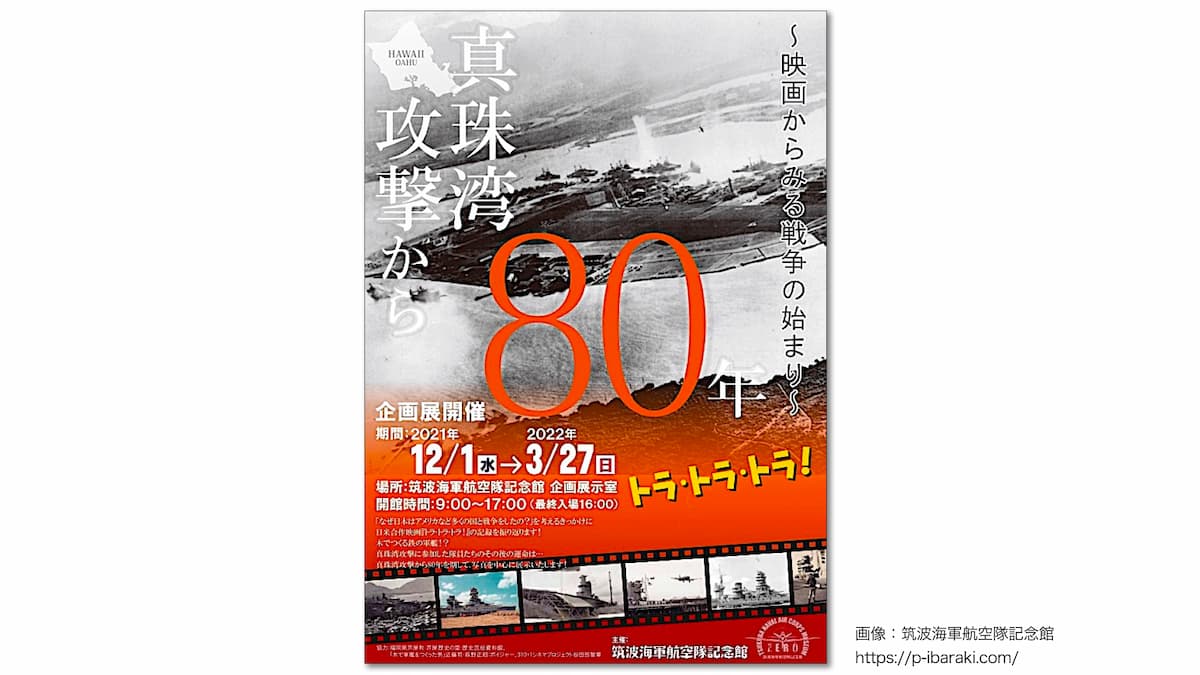

来る12月1日から2022年3月27日まで、筑波海軍航空隊記念館にて企画展が開催されます。

この企画展で、『木で軍艦をつくった男』の近藤司さんの記録写真が多数展示されることになりました。近藤司さんは、映画『トラ・トラ・トラ!』の美術チーフとして、福岡県遠賀郡芦屋海岸に撮影用実寸大の戦艦「長門」、そして約半分大の空母「赤城」の製作を担当しました。

筑波海軍航空隊は、戦闘機搭乗員を育成する予科練・操縦訓練生の初歩練習のため実機訓練を担い、戦争末期には特別攻撃隊を編成し、沖縄戦で特攻作戦に従事しました。旧司令部庁舎は解体の予定でしたが、映画『永遠の0』などのロケ地となったことで「筑波海軍航空隊記念館」として恒久施設となりました。

企画展詳細:https://p-ibaraki.com/post/666614131623854080/

1941年12月8日。80年前のこの日、真珠湾攻撃によって日本はアメリカとの戦争状態に突入していきました。

大本営陸海軍部発表……という臨時ニュースとともに、国民を鼓舞する雄叫びが流れていったのです。この日、この臨時ニュースをゾーッとする底知れぬ不安と恐ろしさもって聞いたと多くの人が語っています。庶民の直感か、その後に訪れる苦難の茫漠たる深さを瞬時に感じ取っていたのかもしれません。長い年月を経ても、忘却にやり過ごせないものがあります。それが歴史でありましょう。あれから80年——どうしてあの戦争を起こしてしまったのか。どうして私たちは戦争に突入していったのか。一度は振り返るべき忘れがたき戦争を描く、成しえなかった一篇の映画の形見を私たちは手にしています。映画監督黒澤明と脚本の同志、小國英雄、菊島隆三が私たちに残したもの。忘れられたシナリオ『虎 虎 虎』準備稿です。10年前、故・浜野保樹さんの力によって、米国映画芸術科学アカデミー/マーガレット・ヘリック図書館より『虎 虎 虎』準備稿の複写ををそのままに持ち帰ることができました。そして、『虎 虎 虎』準備稿のWeb出版、ここに至るまでの詳細解説、さらには残された数少ない証言をも集めてみなさまへお届けしたいとおもいます。

夢みて、叶えられなかった30年。これは電子出版に与した私たちボイジャーの慚愧の念に他ならないものです。なにもかもを失って、今はただ自分たちの経験と教訓を伝え残すのみの心境に至ったといえます。ものをつくるとは、そこへ到達する果てしない努力の積み重ねを覚悟することです。それは作品以上にドラマチックであり、人を奮い立たせるものであります。残念なことに私たちはできあがった作品でしかそれを類推することができません。見えないものを可視化する。これは次の世代の出版が本気で取り組む課題に違いないでしょう。私たちボイジャーは、ここに自分たちの目を据え付けて、今日までの活動を行なってきました。求める一切を捨て、ただ訴えたいです。真価を問う出版の在処を。ボイジャーの出版システムによって生み出される試みを今、また、真っ先にお届けいたします。

株式会社ボイジャー

代表取締役 鎌田純子