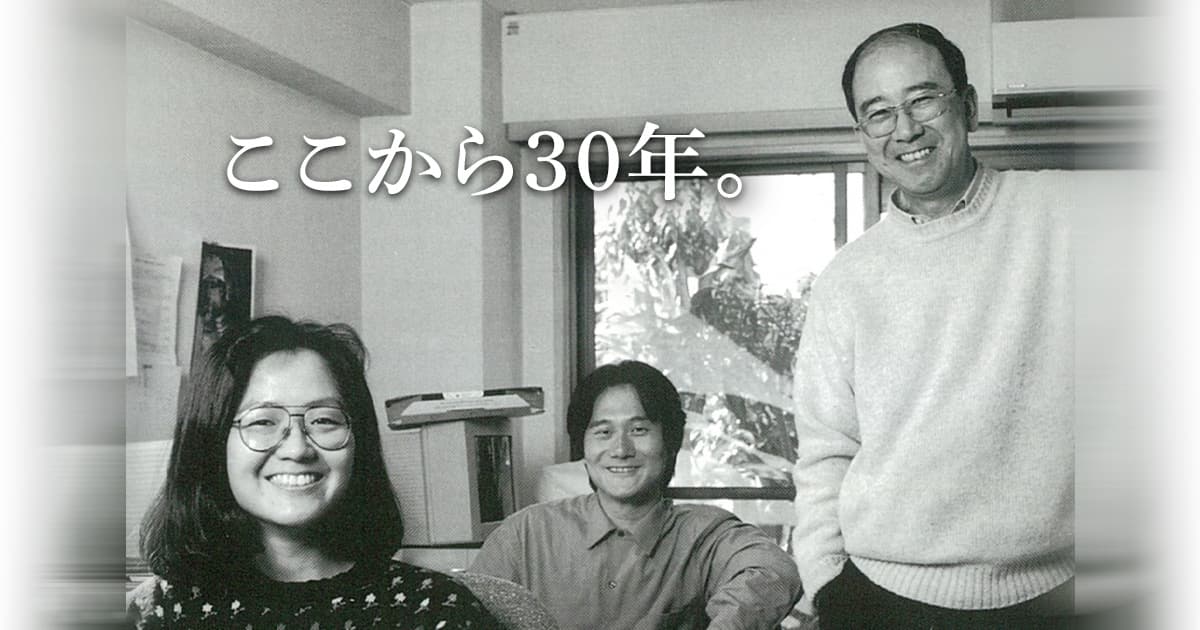

コラム

2021年10月21日

Internet Archiveという組織をご存知でしょうか? 知らないという方でもWayback Machineという「消えてしまったWebページを保存しているサイト」を知っている人は多いのではないでしょうか。このInternet Archiveが、今年10月29日に

25周年を迎えます。そしてボイジャーも今年の10月26日から創立30年目に入ります。それを記念して、ボイジャーとInternet Archiveをテーマとした短期集中連載(全5回)をお送りします。

Books in Browsers

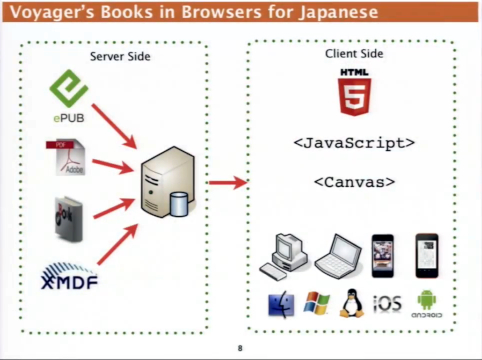

2010年から2016年まで「Webブラウザで本を読む」をテーマにInternet Archiveで開催されたイベントがあります。それがBooks in Browsers(略称BiB)です。ボイジャーもこのイベントに2010年から2014年まで参加しました。

Simpler, Smaller, Stronger

Books in Browsers 2012でのボイジャー代表取締役(当時)萩野正昭によるプレゼン動画。

Books in Browsers会場

会場は、Internet Archive。5年以上働いた人たちの半身大人形が椅子の間に立っているのが印象的。写真前列の人形はブルースター・ケール。

このイベントの立役者も、Book Server構想、Open Libraryの責任者であった、ピーター・ブラントリーです。彼の尽力なしにこのイベントは成立しなかったと言っても過言ではありません。Books in Browsers 2012で、彼は次のように語っています。

新しい出版で大切なのは物語です。フォーマットではありません。Web上ではどんなコンテンツも操作可能になります。したがってそれはフォーマットに中立な出版になるでしょう。つまらないと思うかもしれませんが、これは革命的なものです

ピーター・ブラントリーは「マニフェスト 本の未来」(ボイジャー刊/原著はオライリー)という本の中でも「形なき本で図書館を作るということ」という項を執筆しています。

マニフェスト 本の未来

デジタル化が完了した「第二段階」で出版界で何が起こるのか?

そしてBinBの誕生

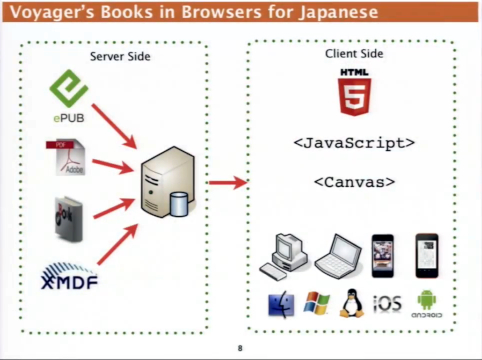

すでにお気づきと思いますが、ボイジャーが開発した、Webブラウザーだけで本を読む、電子書籍リーダー「BinB」、その名前は、このBooks in Browsersから名付けられました。

2011年頃の電子書籍リーダーといえば、アプリが当たり前だった時代です。そんななか、ブラウザーだけで本を読むという方向性が果たして正しいのか、このイベントには大変勇気づけられました。

そして、Books in Browsers 2011で、開発中のBinBを初披露します。

COMA Voyager

Books in Browsers 2011、ボイジャーによるプレゼン動画。BinBの説明は8:00くらいから。

正式にBinBが世の中に産み落とされたのは、2011年12月8日のことでした。

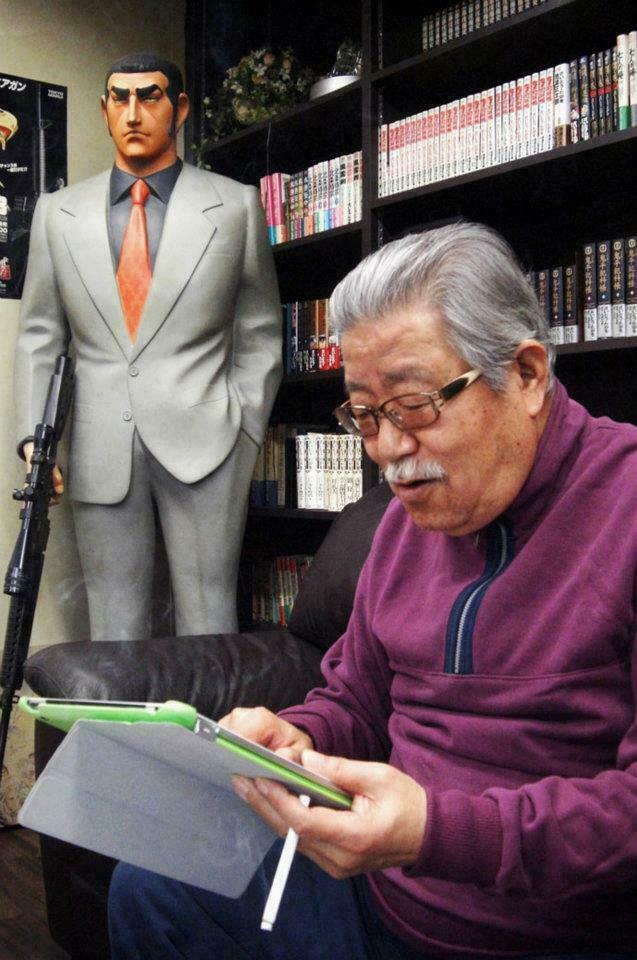

2011年12月1日に行われた、ボイジャー新読書システム「BinB」記者発表会の動画。

本動画でも紹介されている「シナリオ準備稿 虎 虎 虎」が近日公開予定です。詳しくは続報をお待ちください。

»「第5回 知を未来へ残すこと」に続く