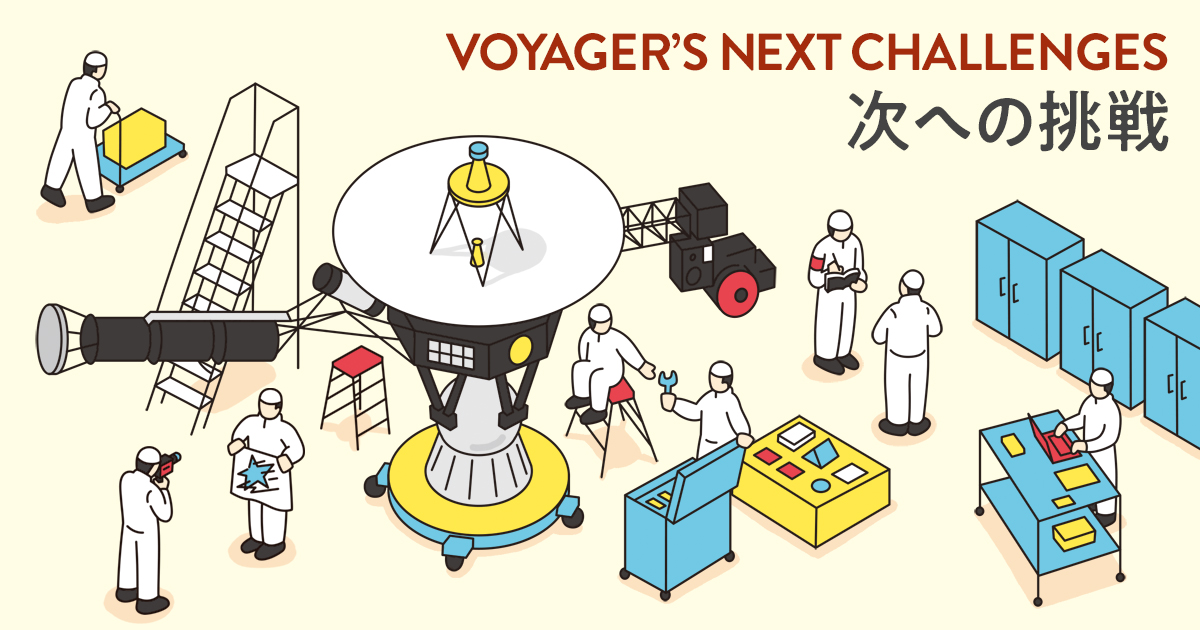

書くことに集中し、縦書きの電子書籍をシンプルに制作できる場所を。

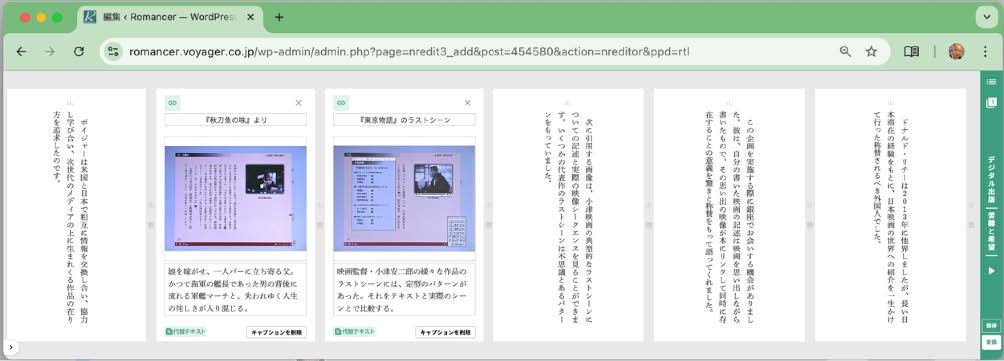

デジタル出版ツールRomancer(ロマンサー)では、作品の執筆・EPUB制作をブラウザ上で行う「NRエディター」を開発して参りました。

この度、よりこだわった電子書籍のレイアウトを実現する「NRエディター Ver.2」を申込制で先行公開いたします。

以下の要項をお読みいただき、ぜひ新しい「NRエディター Ver.2」を体験してみてください。

作家の皆さまとより使いやすいツールを作り上げるため、ぜひご協力・応援メッセージをお願いいたします。

申込要項

- 申込期間:2026年2月16日(月)〜3月2日(月)

- NRエディター Ver.2利用開始日:2026年3月3日(火)11時〜

- 備考:

(1)NRエディター Ver.2は開発中のベータ版です。大切な原稿データは、必ず別途お手元に保存した上でご利用ください。

(2)お申込みいただいた皆さまは、既存の「NRエディター」と「NRエディター Ver.2」のどちらも利用することができます。

(3)「NRエディター」「NRエディター Ver.2」で制作した作品のEPUBダウンロードには、「月額プラン(月660円/税込)」のご購入が必要になります。

\10秒申込み・メールアドレスのみ/

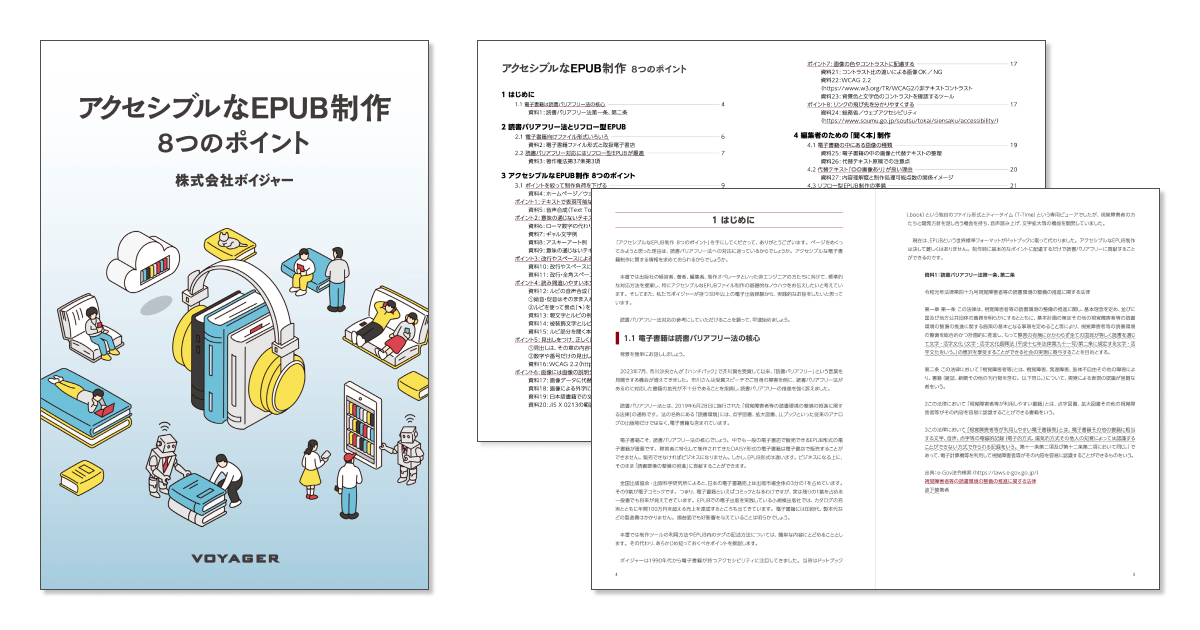

Ver.2 で何が変わる? 進化ポイント5つご紹介

NRエディター Ver.2 ではいただいたご要望をもとに様々な改良を行っています。

その中から特にお使いいただきたい機能を5つご紹介します。

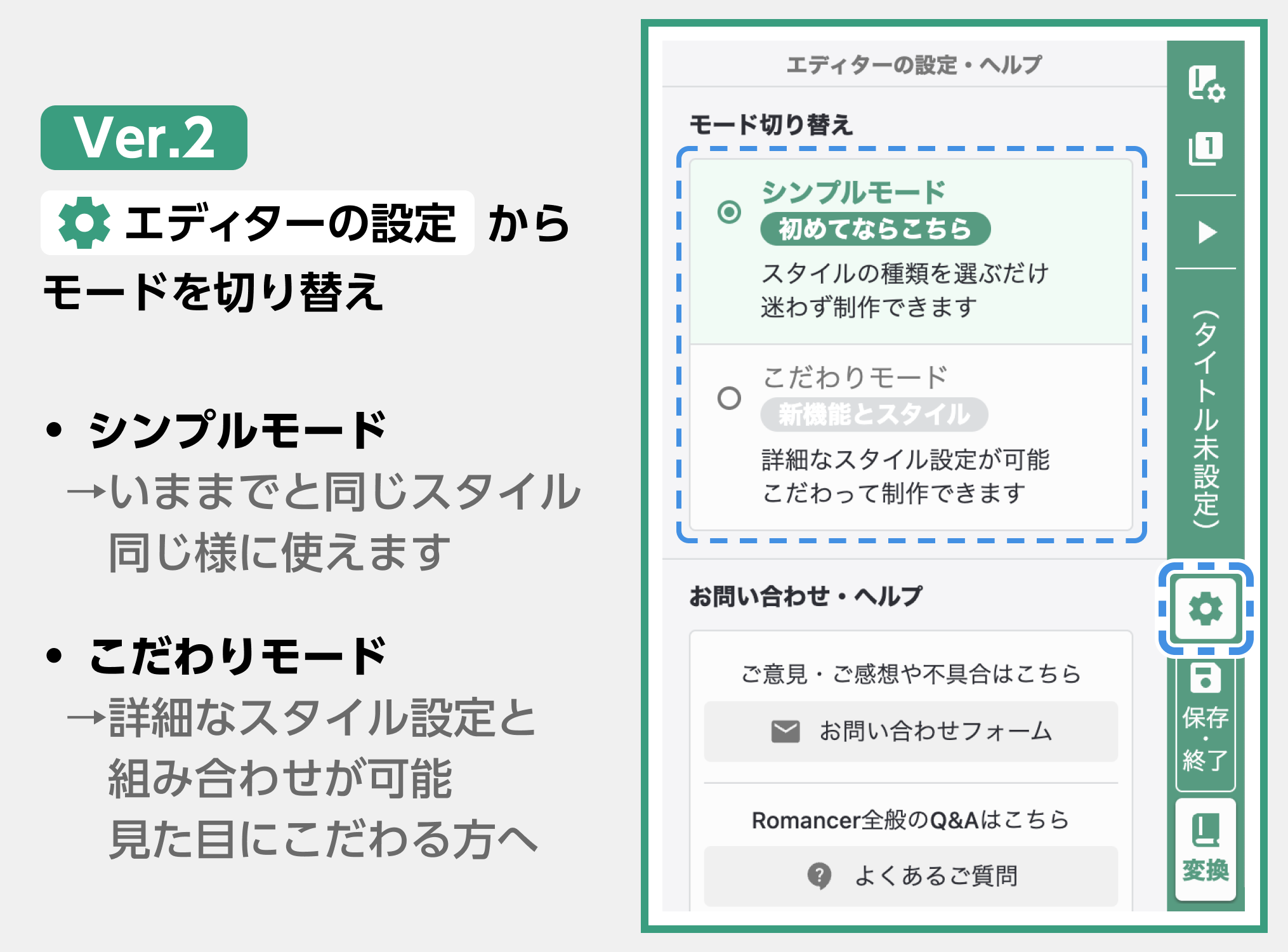

(1)「シンプル/こだわり」2つのモード搭載

Ver.2ではより詳細な段落スタイルが設定できるようになりました。

機能を強化する一方で、今まで通りの操作感も大切にしたい。

そこで目的や好みに合わせて切り替えられる2つのモードを導入しました。

これまでと同じ様に作品をつくる場合は「シンプルモード」で。

より詳細な段落スタイルをフル活用する場合は「こだわりモード」で。

「エディターの設定」ボタンからいつでも切り替えられます。

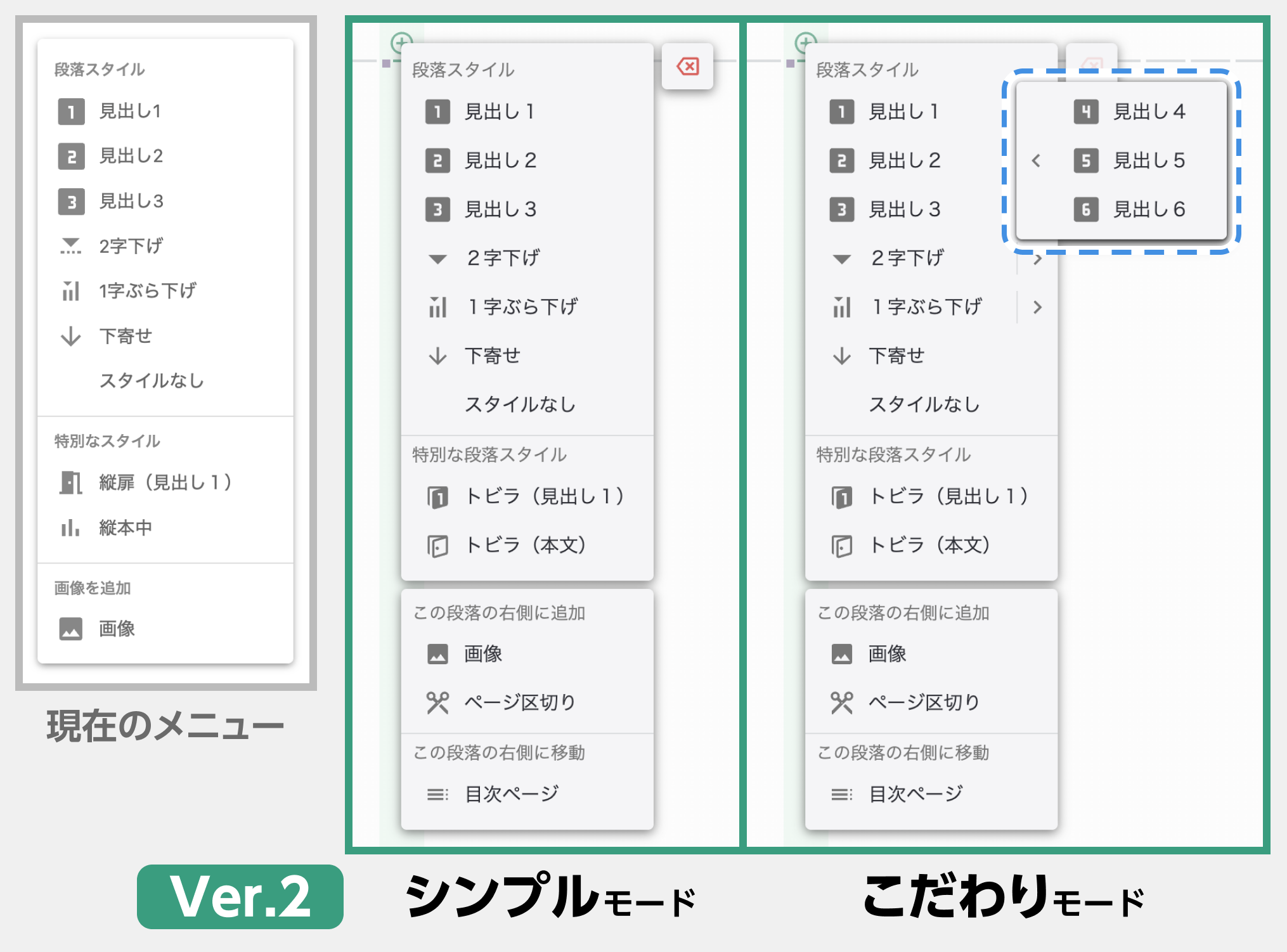

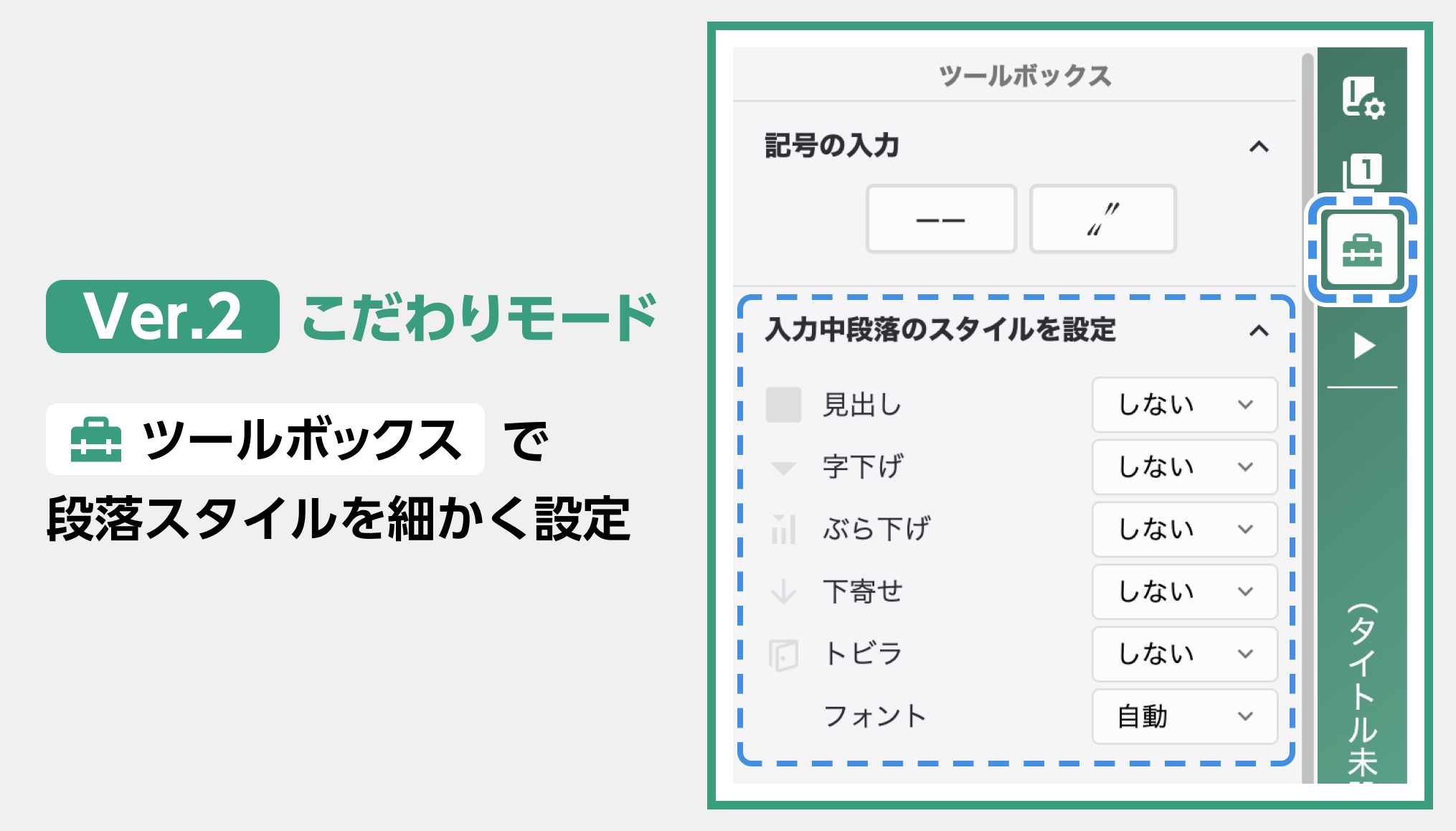

(2)段落スタイルを〝こだわって〟設定できる

「こだわりモード」では段落メニューで選べるスタイルが増えます。

- 見出し1〜3 ⇒ 見出し1〜6

- 2字下げ ⇒ 0.5字〜5字下げ

- 1字ぶら下げ ⇒ 0.5字〜5字ぶら下げ

さらに、こだわりモードで利用できる「ツールボックス」ではスタイルを個別に設定できます。

今まで出来なかったより複雑な表現も可能に。

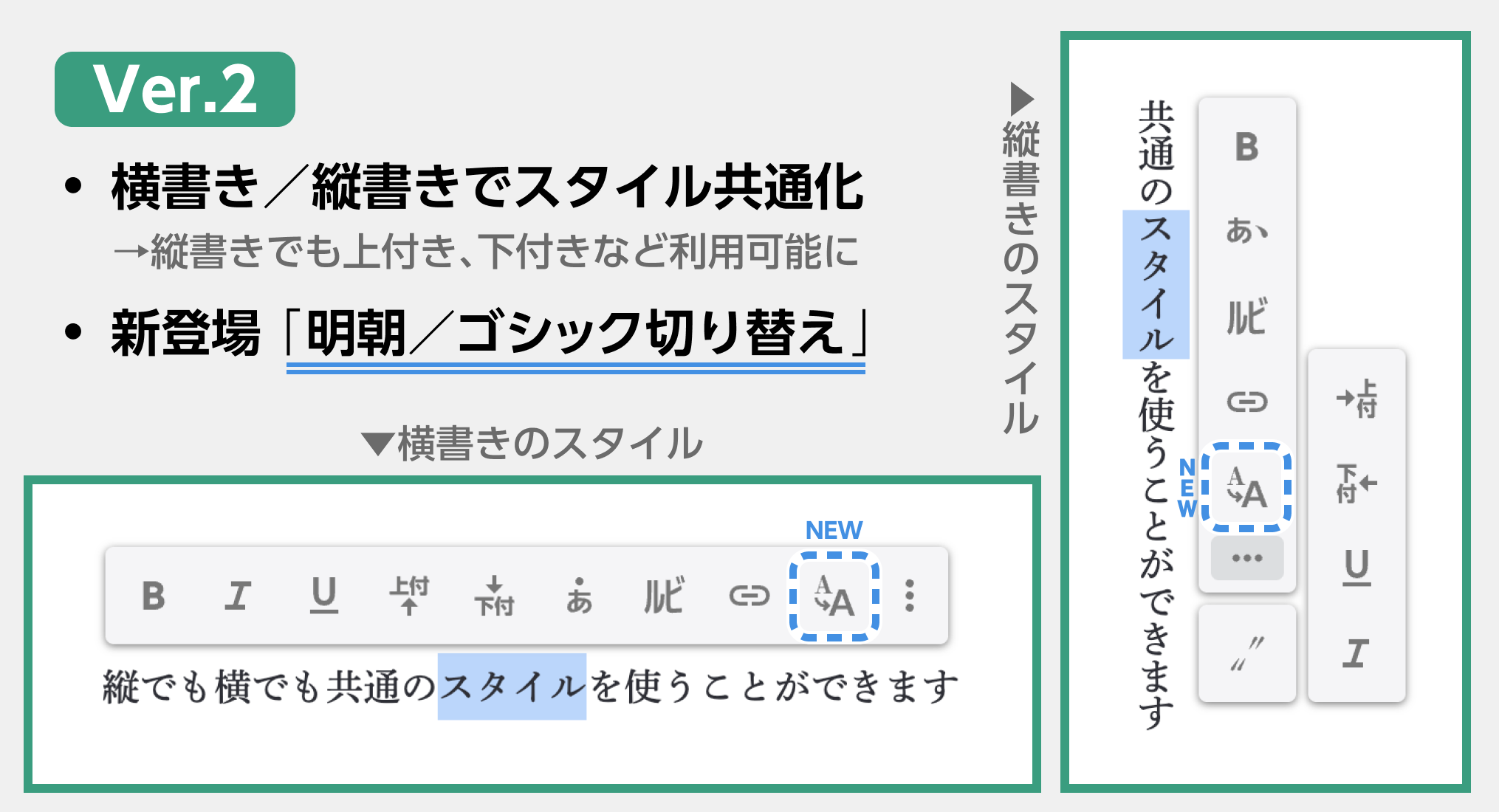

(3)テキストスタイルの共通化・フォント切り替え

縦書きで選べるテキストスタイルが増えました。

今まで横書きだけで使用できたテキストスタイルが、縦書きでも同じ様に使用できるようになります。

また、新たに明朝とゴシックの切り替えができるようになります。

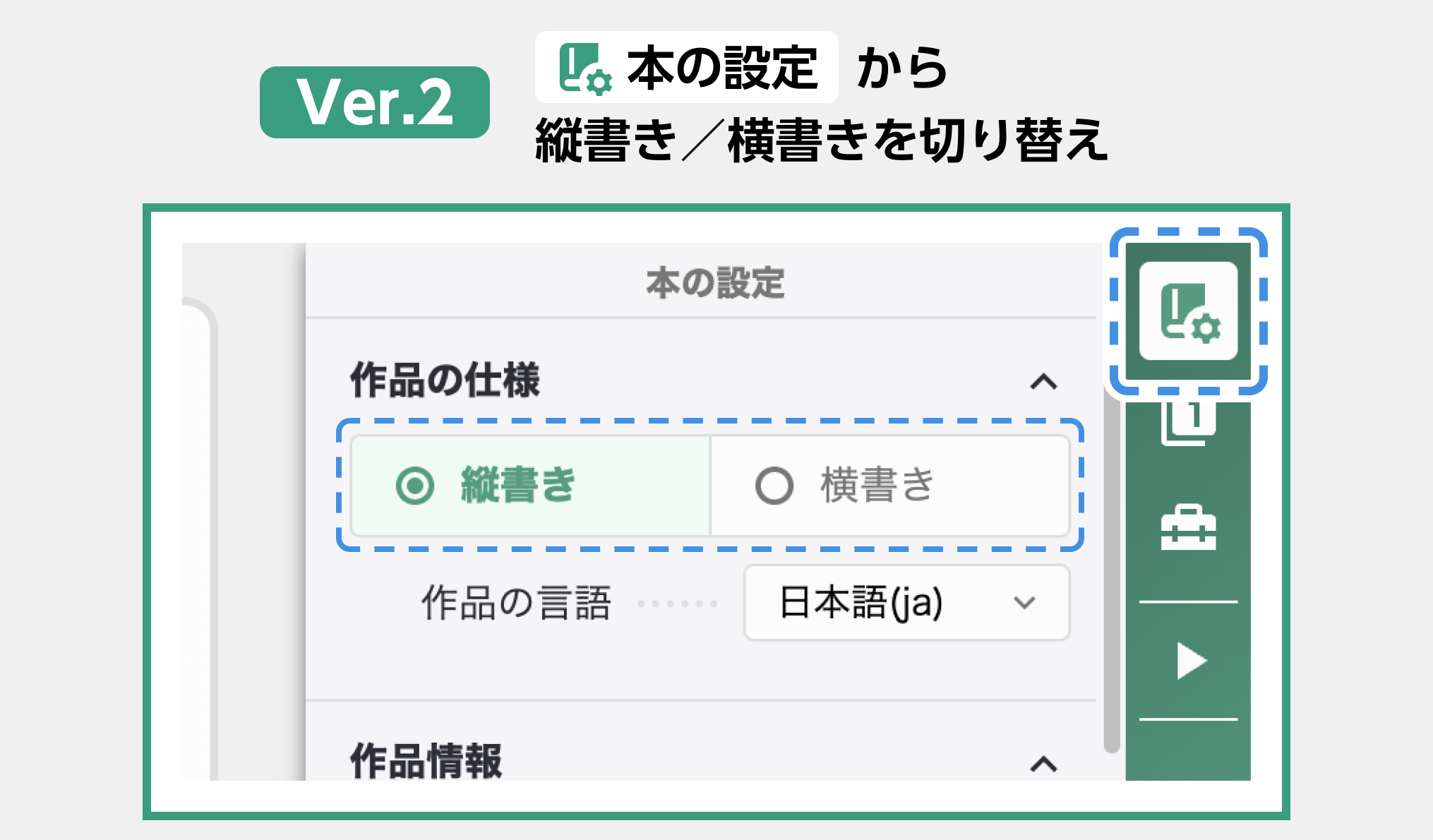

(4)縦書き・横書きのリアルタイム切り替え

作品の「縦書き・横書き」を、ボタン一つでいつでも変更可能になりました。

文章の形式やジャンルに合わせて最適な表示を選択することで、執筆中から仕上がりのイメージをより具体的に持つことができます。

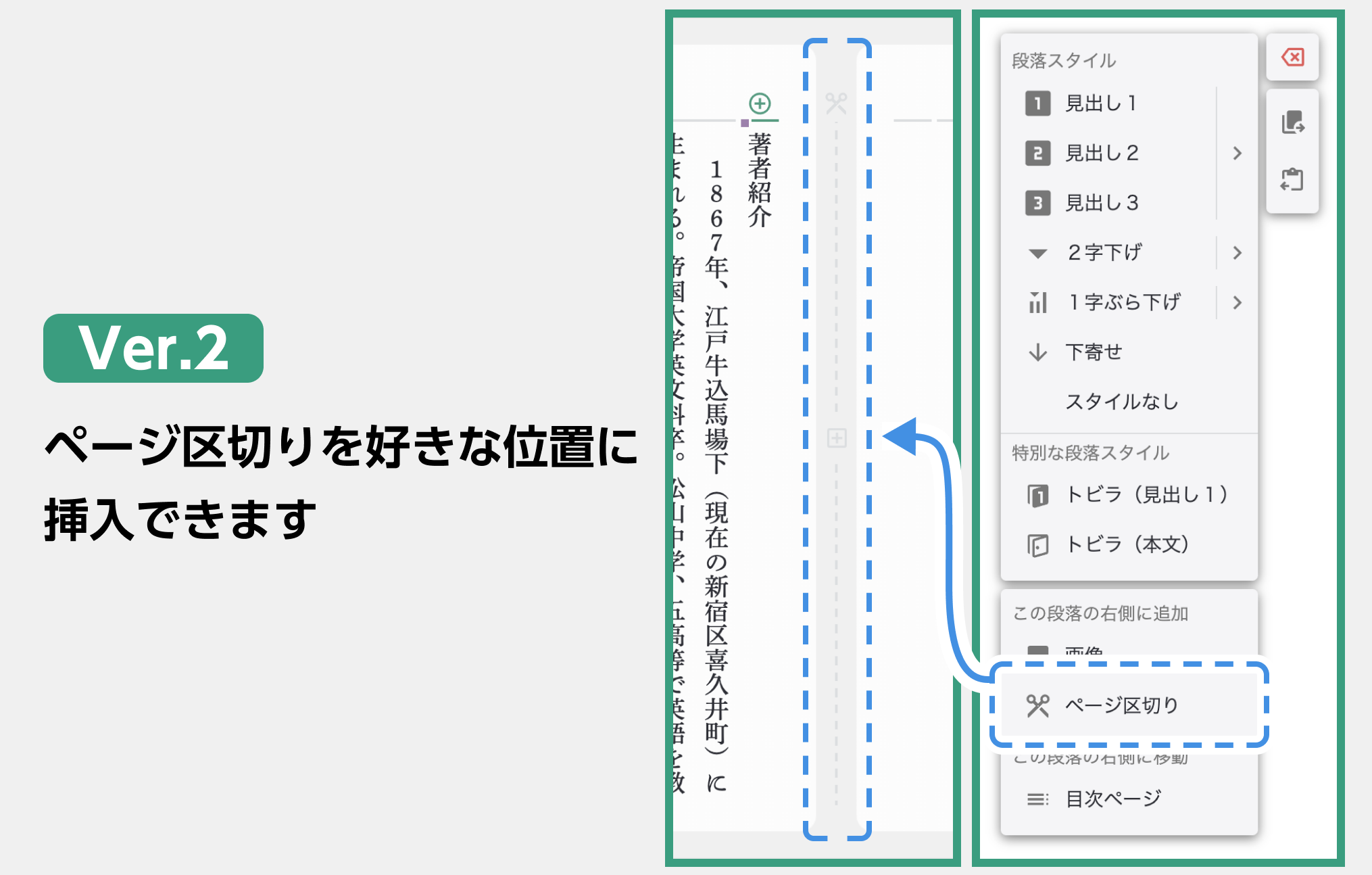

(5)ページ区切り

好きな位置に「ページ区切り」を挿入できます。

物語の場面転換や、ページの先頭から文章を読ませたい場合に活用してみてください。

比較表

現行版 |

Ver.2 |

|||

|---|---|---|---|---|

シンプル |

こだわり |

|||

| 段落スタイル | 見出し | 1〜3 | 1〜3 | 1〜6 |

| 字下げ | 2字 | 2字 | 0.5字〜5字 | |

| ぶら下げ | 1字 | 1字 | 0.5字〜5字 | |

| 下寄せ | あり | |||

| トビラ | 縦書きのみ | 縦・横あり | ||

| 上記の組み合わせ | なし | なし | あり | |

| アイテム | 画像 | あり | ||

| ページ区切り | なし | あり | ||

| テキストスタイル | 太字 | 縦・横あり | ||

| リンク | 縦・横あり | |||

| ルビ | 縦・横あり | |||

| 傍点 | 横書きのみ | 縦・横あり | ||

| 下付き・上付き | 横書きのみ | 縦・横あり | ||

| 下線 | 横書きのみ | 縦・横あり | ||

| 斜体 | 横書きのみ | 縦・横あり ※縦書きでは非推奨 |

||

| フォント切り替え | なし | 縦・横あり | ||

| 縦・横書き切り替え | 作成前に指定 | リアルタイム切り替え | ||

*仕様は変更になる可能性があります

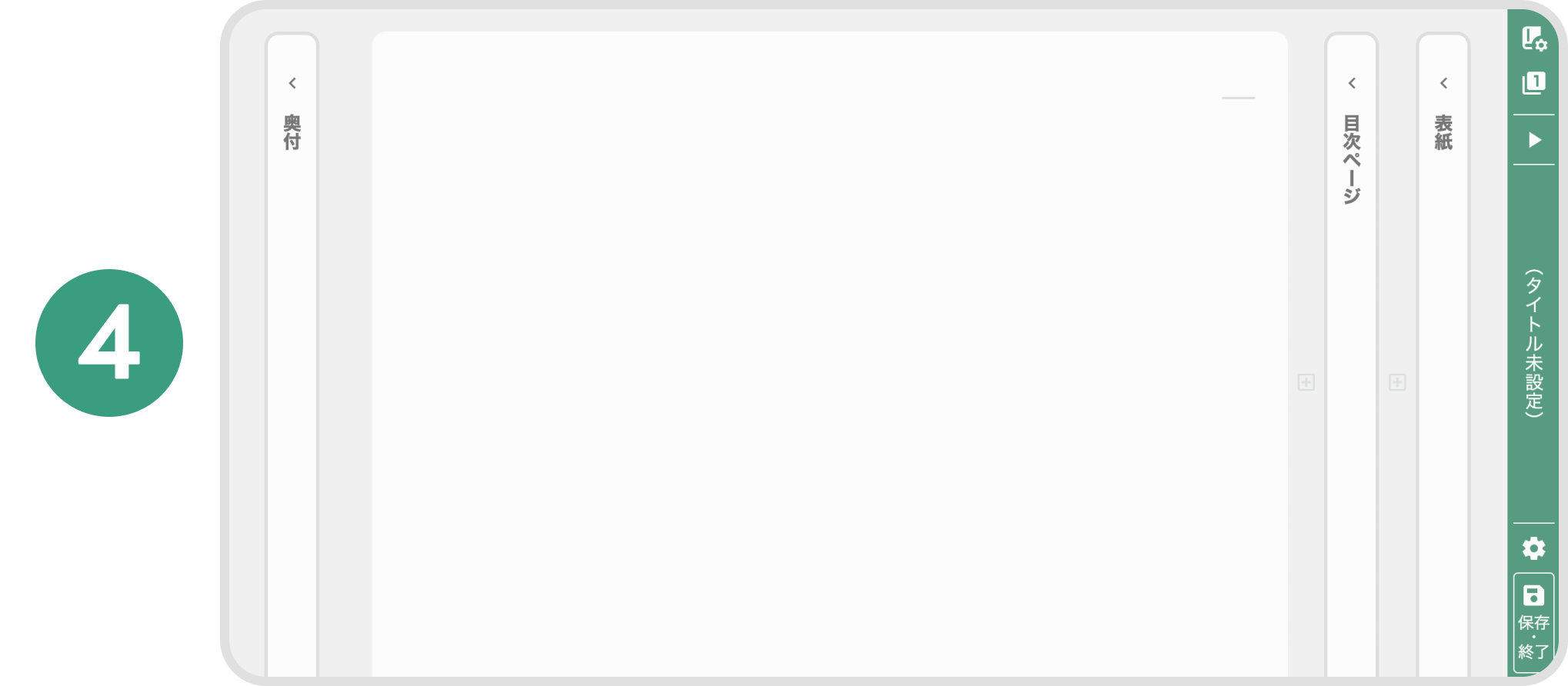

NRエディター Ver.2 を使う方法

お申込みいただいた方限定で、2026年3月3日(火)11時〜 より利用が可能です。

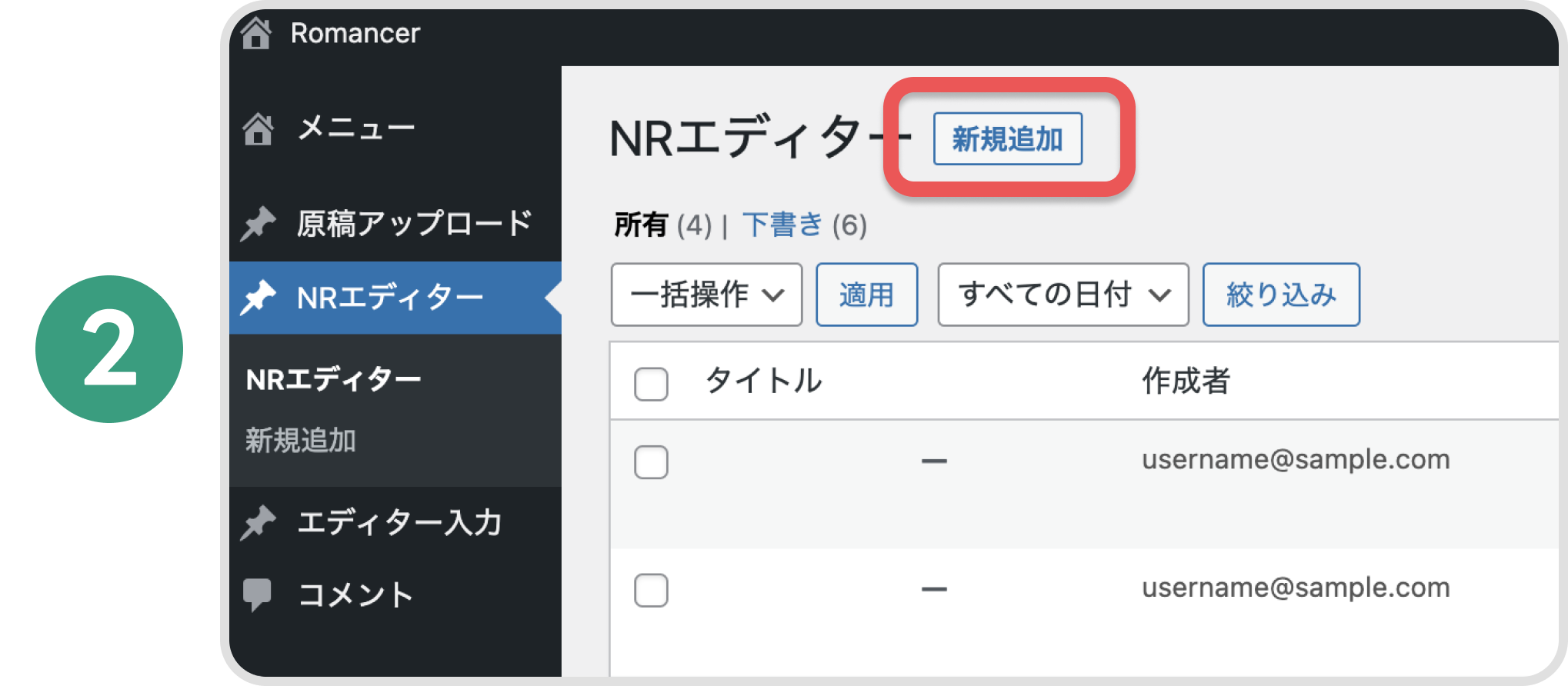

ログイン後、会員メニューの「NRエディター」をクリック

「新規追加」をクリック

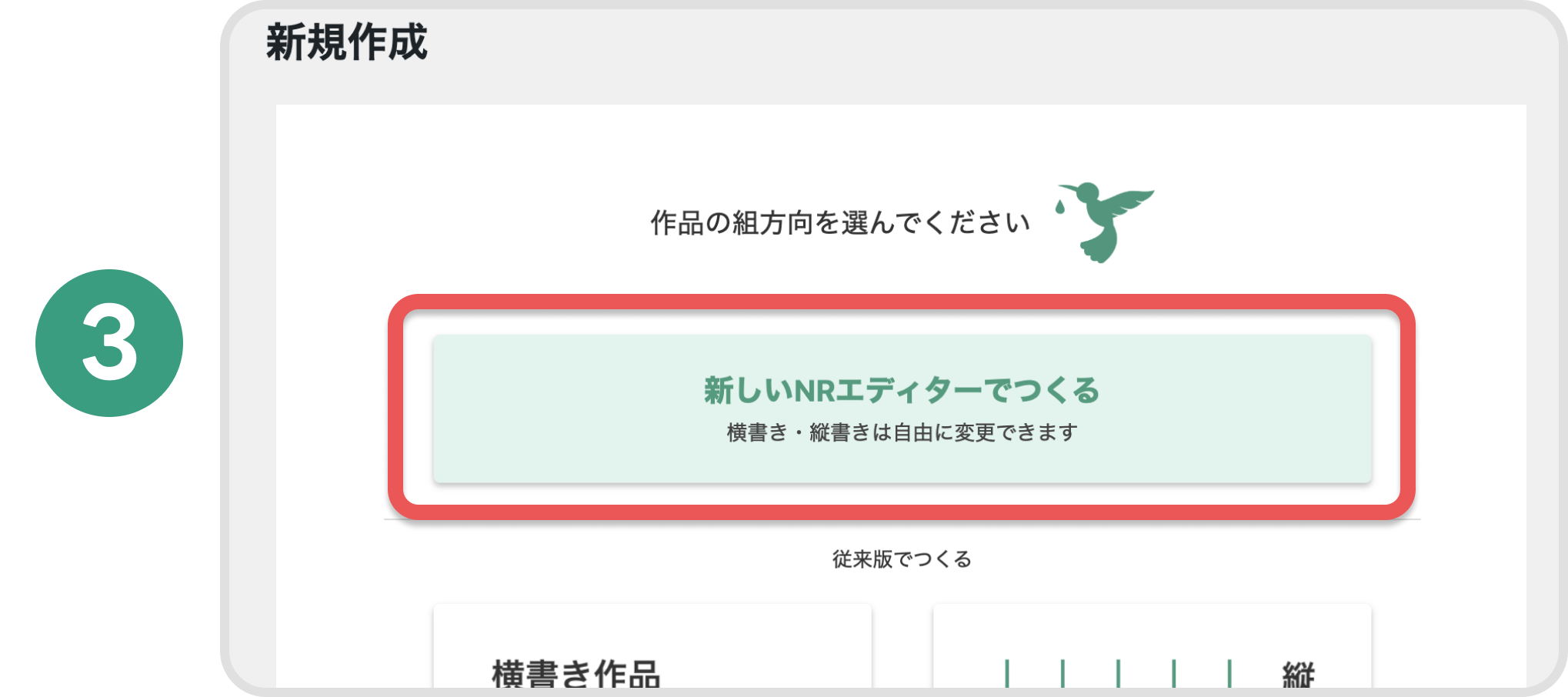

「新しいNRエディターでつくる」をクリック

※このボタンは申込み者の方限定で、利用開始日時になると表示されます

NRエディター Ver.2 が開きます

\10秒申込み・メールアドレスのみ/

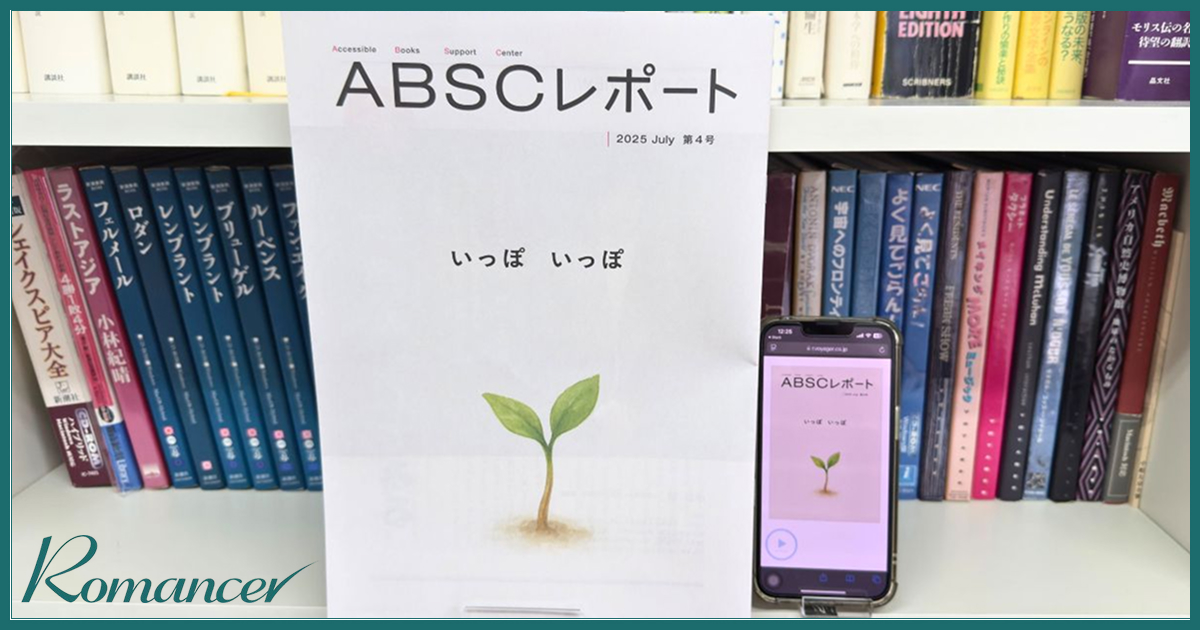

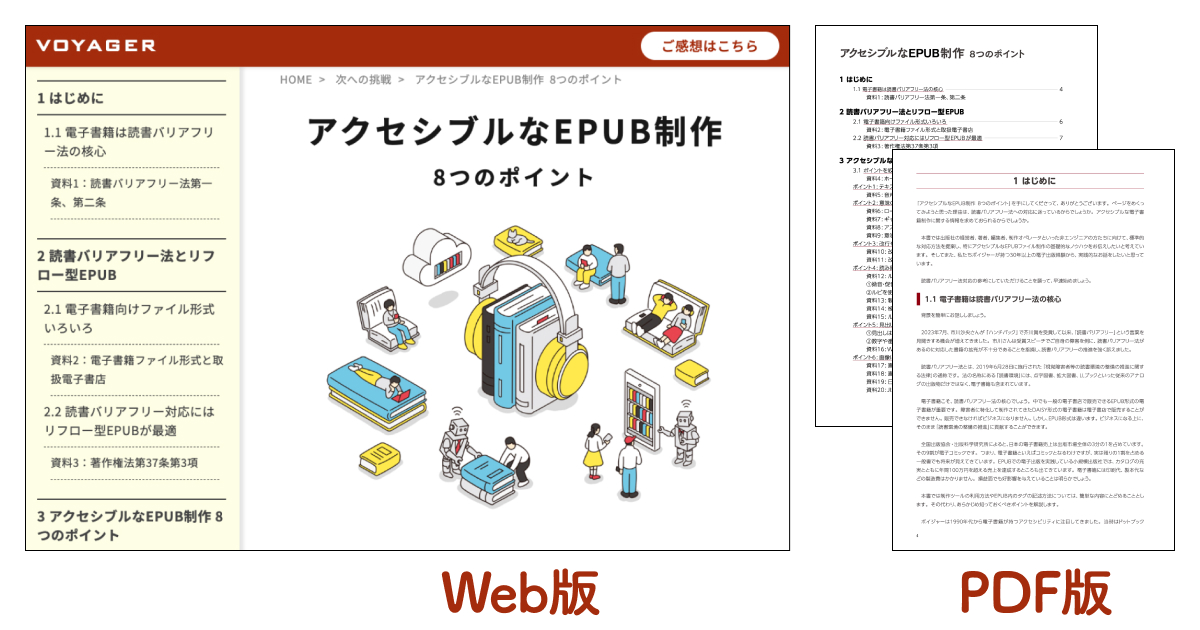

参考情報