本日未明より、Romancerでの変換が失敗する現象が発生しておりました。

9:20に解決しております。

ご迷惑をおかけしました。

本日未明より、Romancerでの変換が失敗する現象が発生しておりました。

9:20に解決しております。

ご迷惑をおかけしました。

『デジタル一滴シリーズ』の新刊「本づくりはジャムセッション~編集は何をしていますか」を2025年6月30日に刊行いたします。今回は、編集の仕事について書かれた本です。

「私の仕事は本の編集です」といっても、各人、各社、仕事の範囲は異なります。本書では、フリーランスの編集者という立場から、本づくりの裏方である編集について書かれています。本づくりに興味のある方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

著者:波野發作(なみの はっさく)

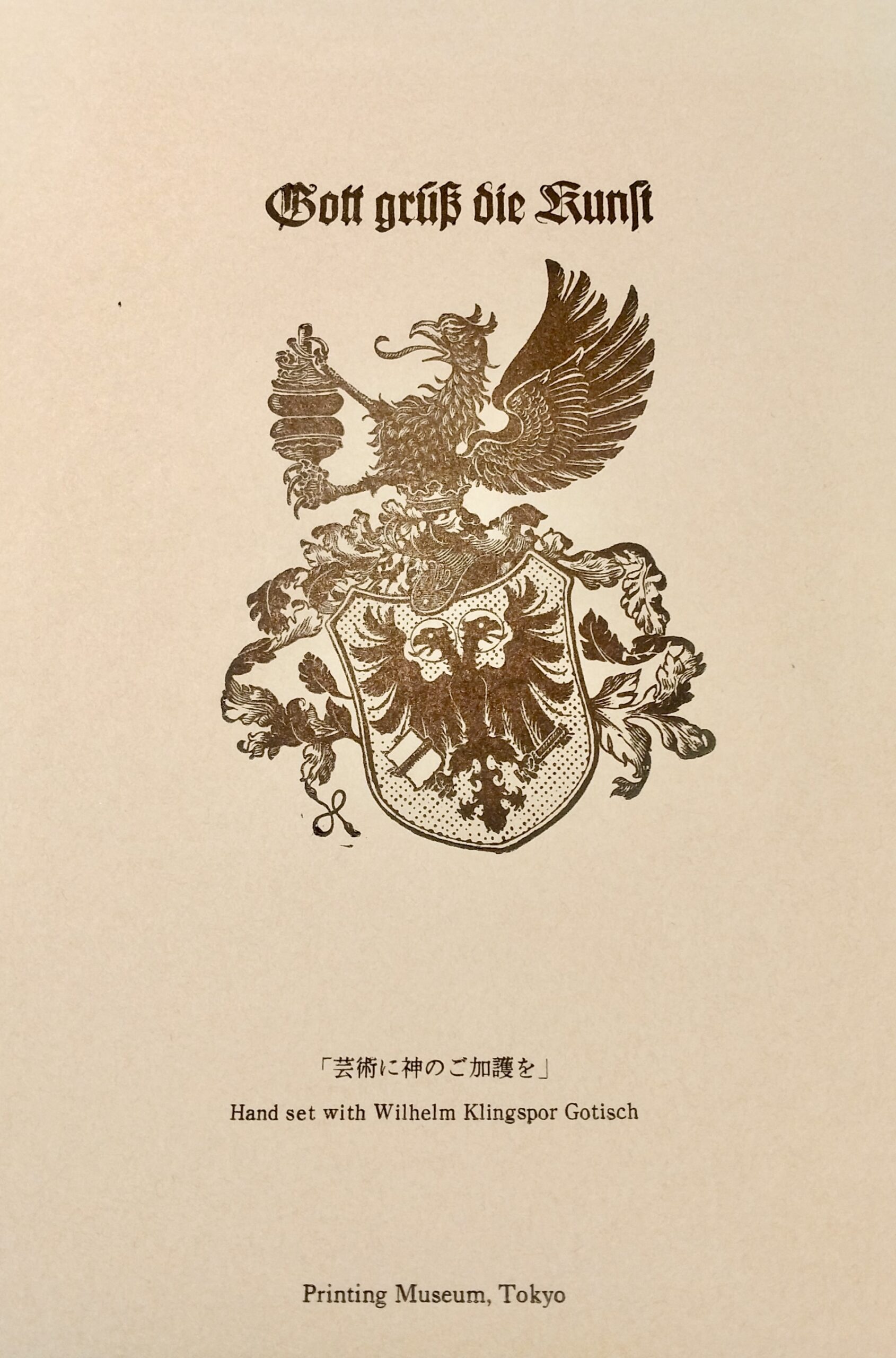

印刷博物館(東京都文京区)で「黒の芸術」展が 2025年7月21日(月・祝)まで開催中です。

15世紀なかばに製作されたグーテンベルクの印刷機の想定復元、当時の印刷物など多くの展示を行っています。デジタル出版はアナログの出版を真似して登場しました。ぜひ会場でご覧ください。

◆印刷博物館「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」

会期:2025年4月26日(土) ~ 2025年7月21日(月・祝)

休館日:毎週月曜日(ただし、7月21日は開館)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

入場料:一般1000円、学生500円、高校生300円、中学生以下無料

住所:東京都文京区水道1丁目3番3号 TOPPAN小石川本社ビル

印刷博物館会場入り口にある「黒の芸術」展ポスター

印刷博物館はTOPPAN広報活動の一つで、創業100周年記念事業として2000年に開館。2020年にリニューアル。約20名のスタッフが、館の運営や日頃のワークショップを担当している。

展示中の木製手引き印刷機(複製)

毎週土日および祝日15時から、活版印刷の実演を見ることができる。

活版による印刷は普段目にすることがありません。目にするとすれば、古本屋にある昭和初期の書物、あるいは、開店したばかりのおしゃれなお店のカードくらいでしょう。

印刷博物館は、印刷業大手のTOPPANホールディングス株式会社が運営しています。

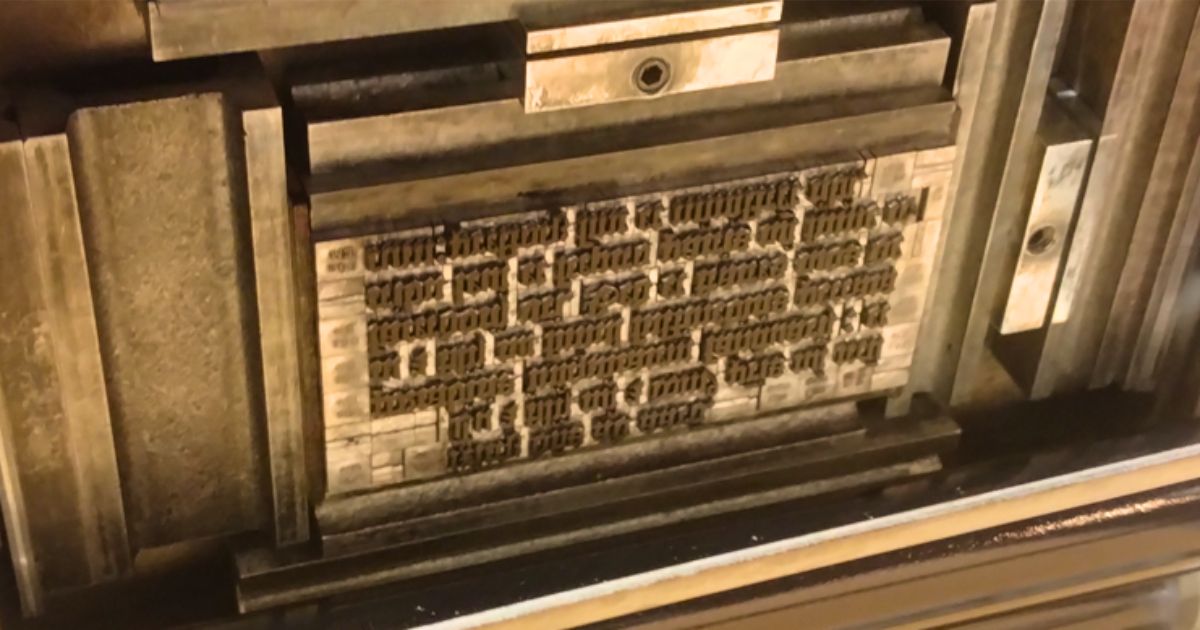

TOPPANではかつて活版印刷を行なっていましたが、今では現場を知るスタッフも少なくなりました。そんな中、2025年6月7~8日に印刷博物館で、「黒の芸術」展の特別ワークショップ「復元活字で42行聖書の組版に挑戦」が開かれました。応募総数383人、当選者8名、倍率48倍だったそうです。

ワークショップの様子を印刷工房インストラクターの方にお聞きしました。

——いつごろから準備を始めたのですか?

「黒の芸術」展は2022年ごろから準備を始めました。会期が終了しないとわかりませんが、現状、たくさんの方にいらしていただいています。当館はドイツのマインツにあるグーテンベルク博物館と協力協定を結んでいますが、グーテンベルク博物館は2030年頃までリニューアル中です。一部の展示品を借りられそうだということで、企画が進みました。

——ワークショップの企画のきっかけは?

「活字を使って何かしたい」と考えたからです。普段は、42行聖書の復元活字はしまいこまれていて、出番がありません。「黒の芸術」でワークショップを開けば、自分の手で活字を組んで印刷物を完成させる体験をしてもらえます。活字を使って印刷物を作るのはとても面白いことなんです。グーテンベルクの42行聖書に使用された「ブラックレター」を使ったら、きっと楽しい体験になると考えました。でも工房の設備の関係で8名の方しか、お招きできませんでした。

——活字を組むという組版の作業で難しいところはどこですか?

参加した方は、ドイツ語を勉強している方、カリグラフィーが好きな方といろいろでした。20代の方は1名だけで、他は40代〜50代の方でした。

当日は、参加者の方に1行ずつ、組んでいただきましたが、平均で1行組むのに30分くらいかかりました。当館のインストラクターでもブラックレターの活字を組むとかなり時間がかかります。最近はドイツ人でもブラックレターを読めない人が増えているそうです。

当館が所有している42行聖書の復元活字は241種で、正しく選んでもらうためにヒントを用意しました。それでも難しかったようです。なぜかというと「a」という字でも数種類、「po」という合字でも2種類あります。異体字や合字も多くあり、その中で違いを見分けるのは難しいのです。一度でOKだった方は、ヒント通りに組んだ方で、他の方は、試し刷りのゲラを見て修正するということを何度か繰り返しました。

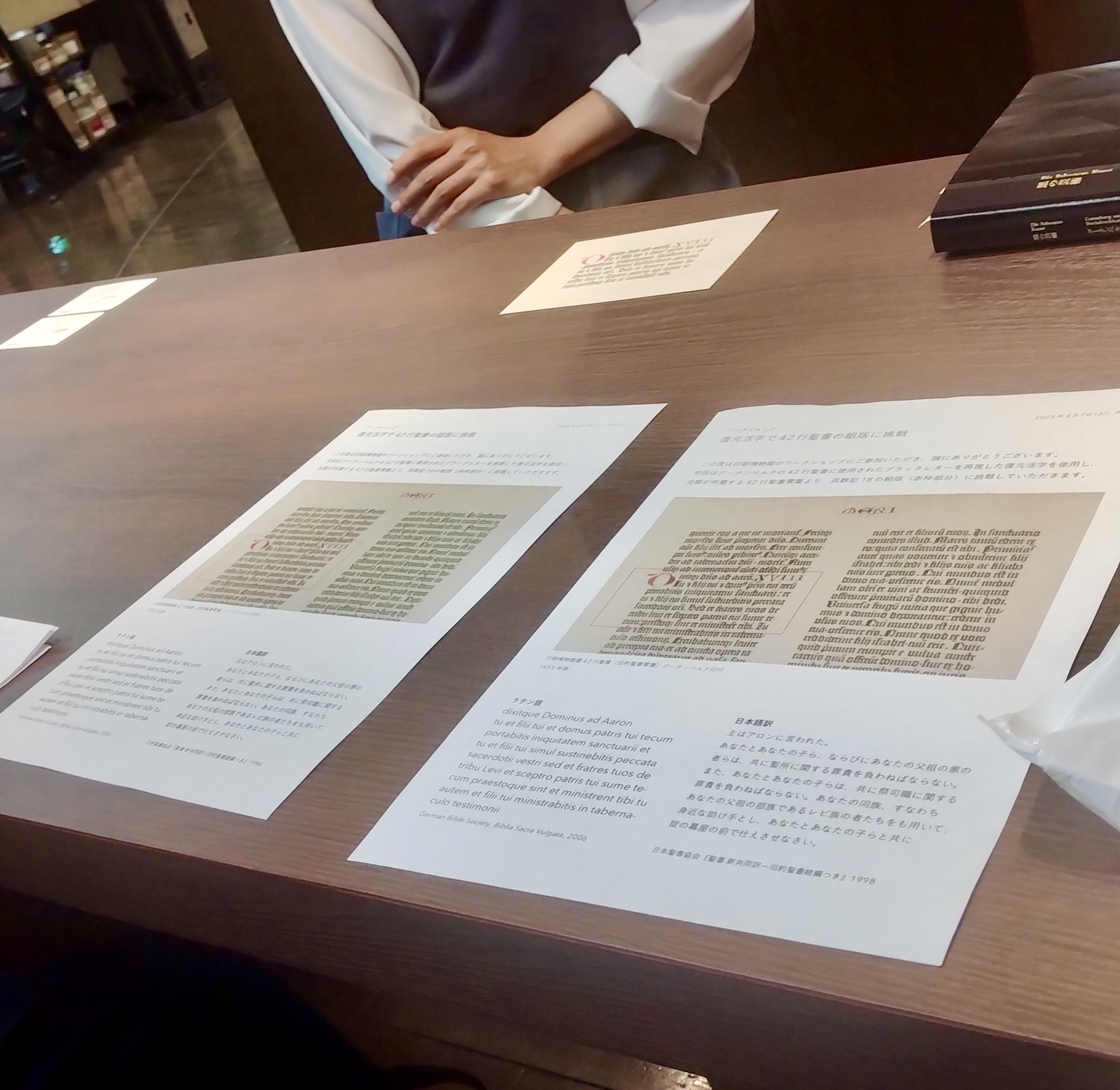

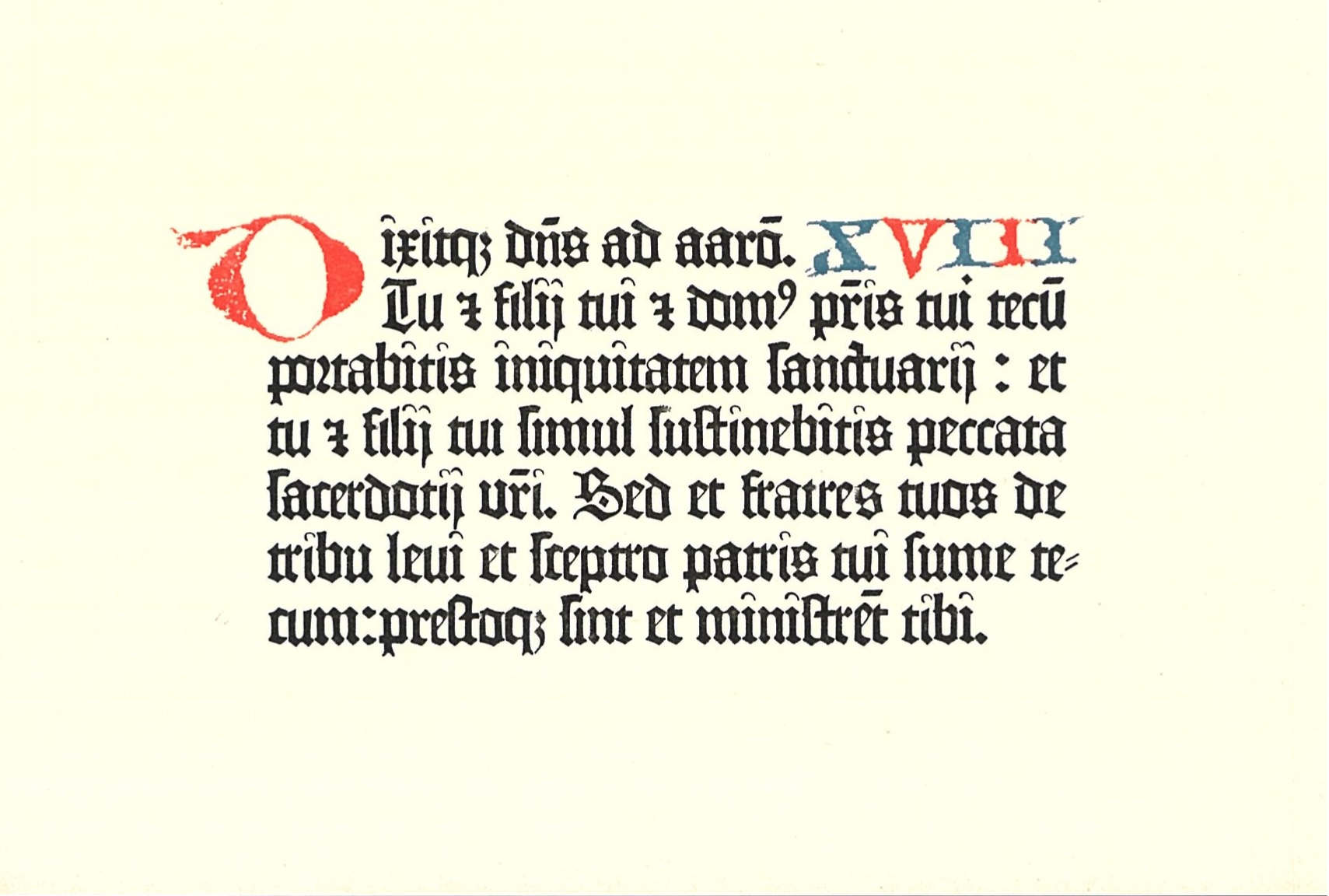

印刷博物館所有の42行聖書零葉から、民数記の一部の7行を抜粋

ワークショップ参加者は3行目から6行目を1行ずつ、担当。残りはインストラクターが担当した。

ワークショップでは一人3枚を印刷。印刷後、インキが乾くまで紙立てに置いておく。

赤色と青色の文字はグーテンベルクの42行聖書では、手作業の装飾がされた部分。

ワークショップでは黒色インキで本文を印刷したあと、樹脂版を用いそれぞれの色で印刷した。

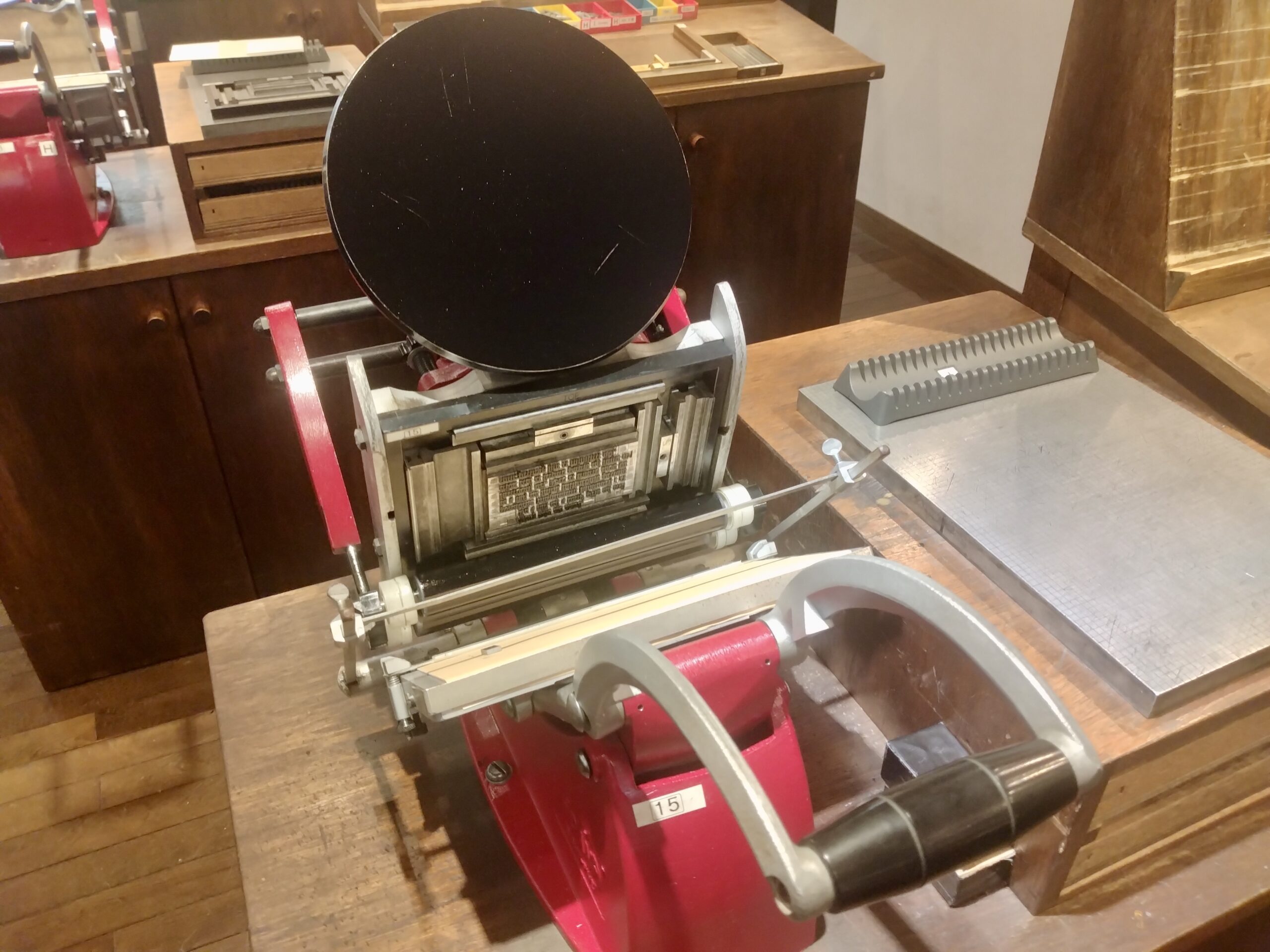

印刷博物館工房でのワークショップで常時利用している簡易活版印刷機

——ブラックレターは欧米では「ゴシック体」と呼ばれているようですが、日本の「ゴシック体」とはかなり違ってみえます。どうしてなのでしょうか?

日本でいうゴシック体は、欧米では「サンセリフ体」とよばれます。

欧米ではゴシック体といえば直線的で黒々とした、書体によってはひげのような装飾がついた文字のことを指し、ブラックレターともいわれます。

グーテンベルクは、それまで羽根ペンで手書きしていたラテン語の聖書を複製するために、ブラックレターの活字を作りました。

木製手引き印刷機(複製)印刷実演での印刷物

——グーテンベルクのすごかったところは何だと考えていますか?

印刷機、活字、インキ、それぞれの発明を組み合わせた総合的な活版印刷技術の発明だというところがすごいと思います。今では活版は主流の印刷技術ではありませんが、デジタル出版であっても、その基本はグーテンベルクが作ったものにあると思います。

グーテンベルクが制作した活字は約270種だったといいます。ラテン語の聖書を印刷するには、標準となるアルファベットの大文字、小文字のほかに異体字、合字、略字記号がついたもの、句読点などが必要でした。

それが今、世界中で流通できる電子書籍のファイル仕様EPUBでは、100万文字以上の文字が扱えるようになっています。しかも、目が見えない人たちの読書にも対応しようとしています。アナログを通して出版のデジタル化を感じてください。

◆オンライン電子書籍制作ツール「Romancer」

デジタル出版ツール Romancer

デジタル出版ツール Romancer

https://romancer.voyager.co.jp/

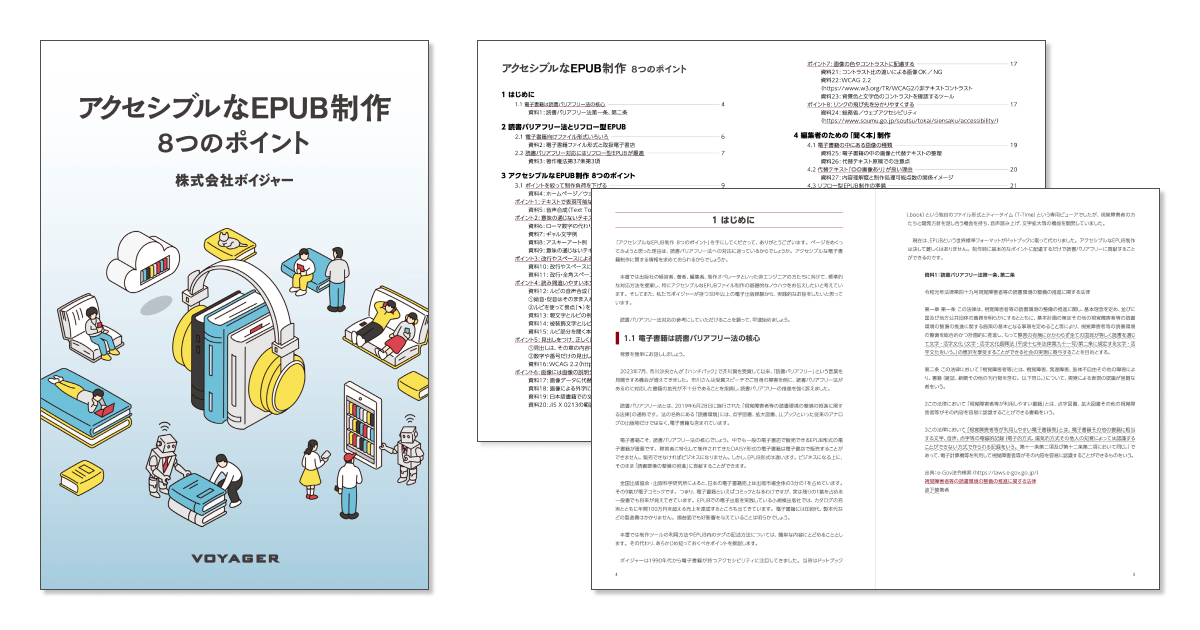

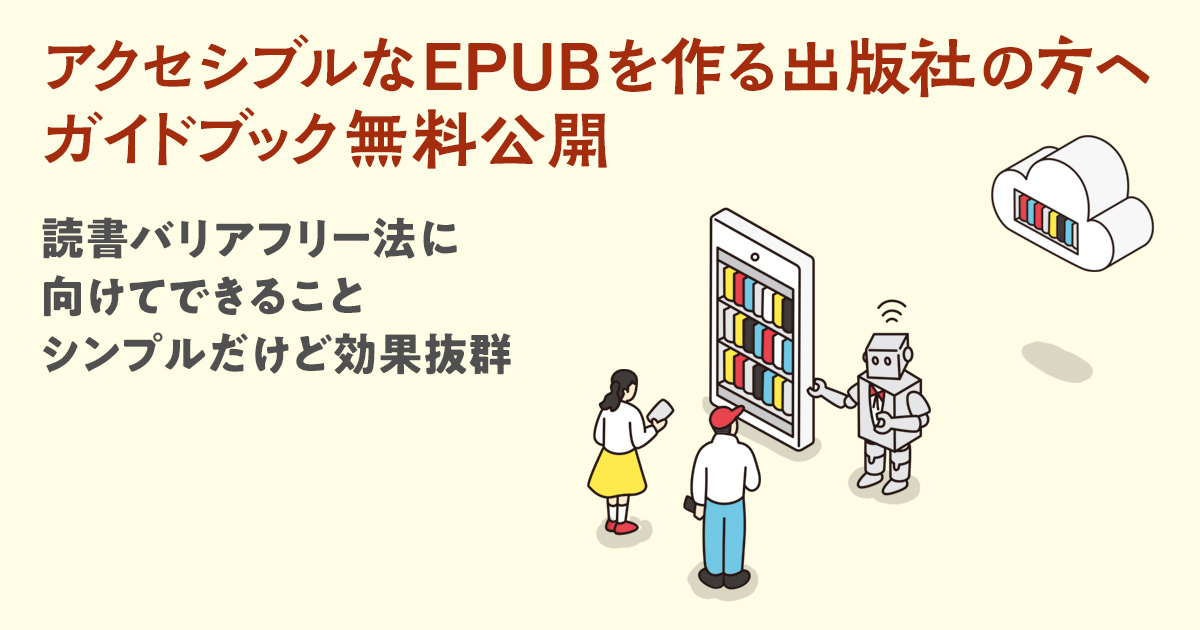

◆アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント

このポイントを押さえれば誰でも読書バリアフリーの実現に貢献できます。

\ペーパーバック版が発売されました/

本日6月11日、インターネット/ウェブ技術の祭典、Interop Tokyo 2025に来ています!

会場にあるデジタルサイネージ

トレンドであるAIに目を奪われがちですが、ウェブの重要な力は情報を多くの人に届けること。ボイジャーは電子本が持つアクセシビリティ=障害の有無に関わらず読めることの推進に力を入れています。

●W3C(World Wide Web Consortium)の展示

W3C(World Wide Web Consortium)ブースの様子

ボイジャーも会員として活動するW3C(World Wide Web Consortium)がブースを構えています。

ブース前にてW3C/Keio代表村井純先生(中央)と吉澤直美事務局長(右)の記念写真をパシャリ

W3Cはウェブ技術の標準化団体。電子書籍規格のEPUBもここで策定されています。

W3C会員はブースにチラシを置かせてもらえます。今回弊社イチオシは「アクセシブルブック はじめのいっぽ 見る本、聞く本、触る本」!

◆『アクセシブルブック はじめのいっぽ 見る本、聞く本、触る本』

◆ ◇ ◆

W3Cの標準化技術は、出版・放送・Webなどの垣根を越えて情報を伝えることにも役立ちます。

メディアコンテンツのメタデータ活用についての展示

展示発表するNHK放送技術研究所の遠藤大礎さん

「ウェブ技術」や「アクセシビリティ」、「メタデータ」と聞くと仰々しく感じますか?

ボイジャーでは、本を作るときに意識したい基本ポイントを8つにまとめてガイドブックとして公開しています。Webでもダウンロードでも印刷でも、ぜひご一読ください。

以上、幕張メッセから現地レポートをお届けしました!

◆アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント

構えなくても大丈夫、できるところから始めるのが何より重要です。読書バリアフリーに対応できるポイントをまとめました。

\ペーパーバック版が発売されました/

◆Interop Tokyo 2025開催情報 公式サイト:https://www.interop.jp/ 開催期間:2025/6/11(水)〜13(金) 展示・講演:10:00〜18:00 ※最終日のみ17:00 会場:幕張メッセ(国際展示場 展示ホール4~8 / 国際会議場)

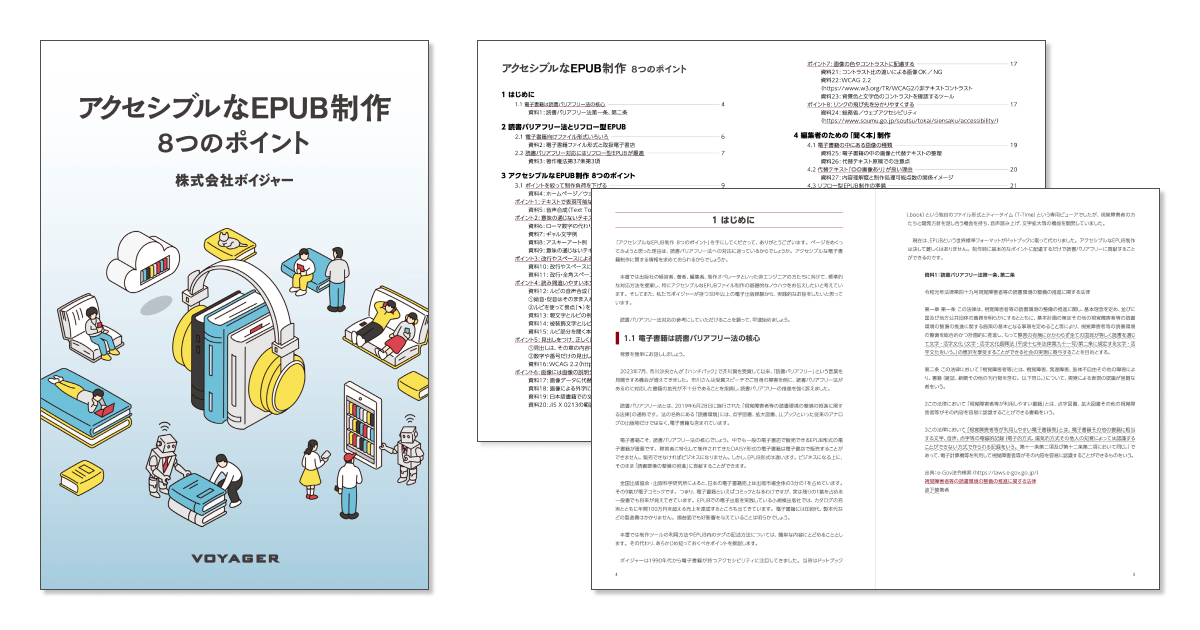

5月24日、ボイジャーより「アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント ペーパーバック版」が発売されました。30年デジタル出版に携わって得た知識と経験を活かし、ガイドブックをまとめています。

Amazonの販売サイトからご購入いただけます。Web版/PDF版は無料で活用いただけますので、状況に応じて自由にお使いください!(本ページの最後にWeb版/PDF版へのリンクを掲載しています)

\Amazon販売サイトへ/

◆詳細 フルカラー、A4サイズ、32ページ 価格:880円(税込) 発売日:2025/5/24 出版社:株式会社ボイジャー

◆ペーパーバック版商品情報◆

ここから、ペーパーバック版の使い心地を簡単にご紹介いたします!

本書は注文後すぐに、わたしたちの元へ届きました。デジタル版も便利ですが、やはり紙で読むと集中しやすく、付箋を貼ったりメモを書き込んだりできるのが良いですね。手元に置いて作業しながら、こまめに参照できるのは大きなメリットです。

A4サイズということで、図表やレイアウトがぱっと見やすく設計されています。32ページというコンパクトさながら、EPUB制作における重要なポイントが8つに整理されており、実務に直結する内容が凝縮されています。

ちょこっと中身をご紹介!

ぜひお手元に届いた一冊から、何万冊と広がるアクセシブルなEPUB制作を進めませんか。

◆アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント

ちょっとの工夫で、もっとひらける読書の世界。やさしさでつくるデジタル出版を。

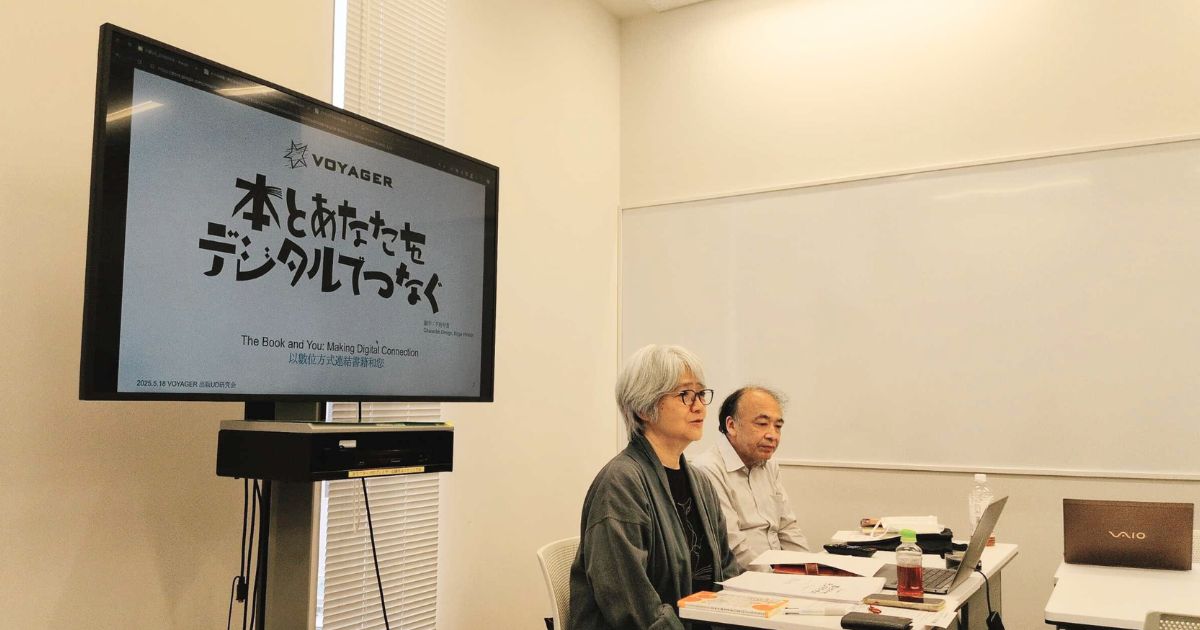

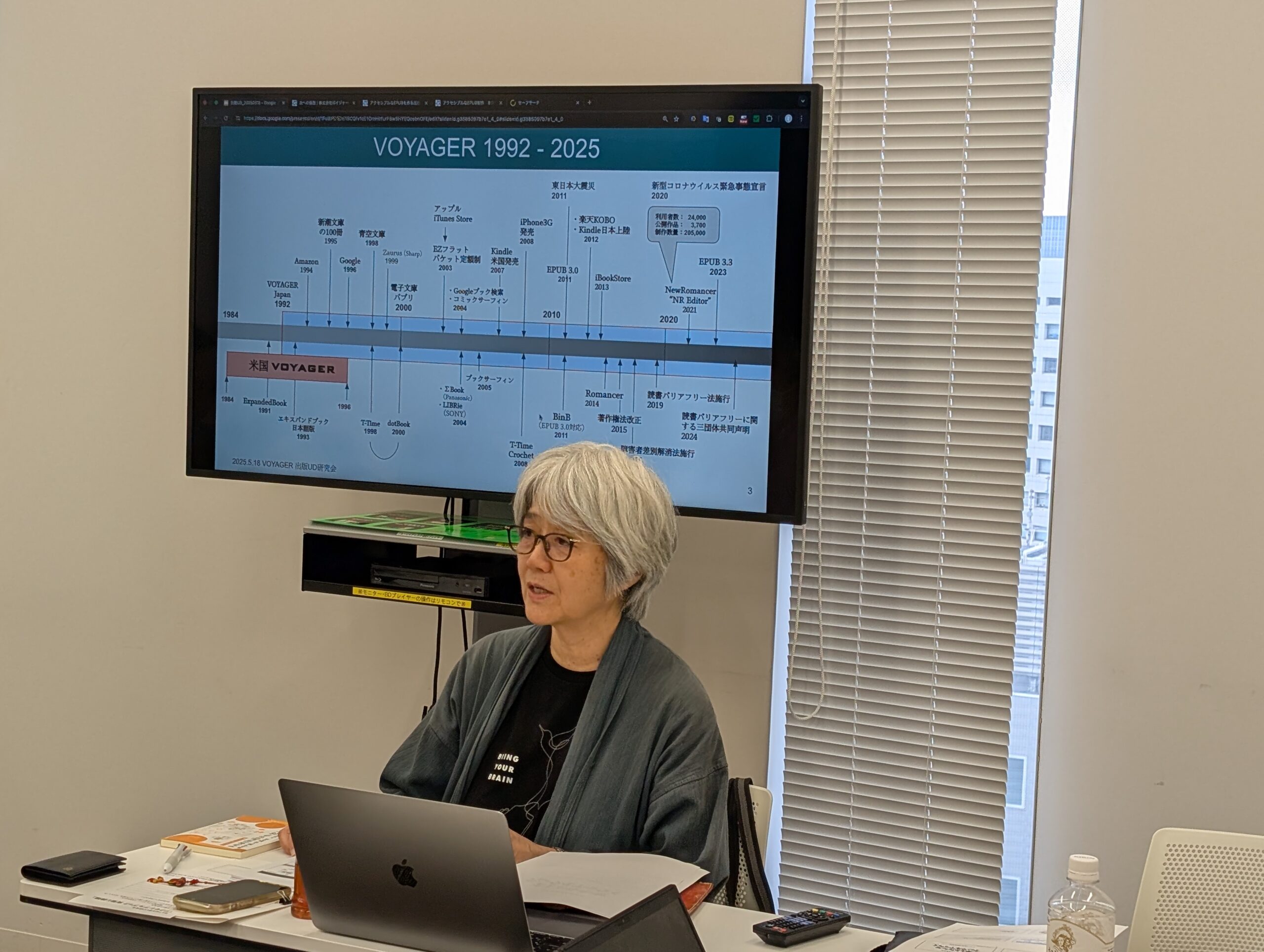

2025年5月18日、ボイジャー代表の鎌田純子が出版UD研究会/第67回に招かれて、「アクセシブルブックの実態と課題」というテーマで講演を行いました。当日は視覚障害者の当事者の方も含めて約20人の方が参加、活発に意見交換が行われました。

さて、電子書籍が視覚障害者の方の読書を手助けできることに社会の注目が集まっていることをご存知でしょうか。

きっかけは2023年、市川沙央さんが難病の障害者主人公の日常を描いた『ハンチバック』で、第169回芥川賞を受賞したことでした。それまでも出版業界や福祉サービスの現場では意識されていましたが、市川沙央さんが「読書バリアフリー法に対応した出版が進んでいない」と怒りを込めて発言したことで、にわかに電子書籍の隠れた可能性に注目が集まり始めました。

読書バリアフリー法の施行は令和元年、2019年です。ボイジャーは、それよりも20年も前に自社開発の読書アプリケーション「T-Time(ティータイム)」に視覚障害者の読書支援機能を実装していました。電子書籍の文字サイズを大きくする機能、本文テキストを音声データに変換する機能です。なぜ実装したのでしょう。

ボイジャーの沿革について解説する鎌田

そのころ、電子書籍を支えてくれていたパソコンユーザーの方たちの興味がインターネットに移り始めていました。同時に、PCやOSの進化によりマルチメディアCD-ROMの再生環境が日々、減少し続けていました。ビジネスとして電子出版は生き残れるのか、という非常に切羽詰まった時期でした。

そのとき、視覚障害者の方がこういってくださったのです。

紙の本は、目が見えない者にとってはツルツルした紙の束でしかない。

デジタルであれば、音声にすることもできる。

デジタルこそが、自分たちにとっては、本だ。

そんな視点があるのかと一条の光にすがる気持ちで開発をしました。

技術が進化し、音声合成技術は見違える(聞き違える?)ように高品質になりました。リフロー型の電子書籍を作れば、書籍の中にあるテキストデータと音声合成技術で、電子書籍を簡単に「聞く本」にできるということなのです。

ボイジャーが提供しているデジタル出版ツール「Romancer(ロマンサー)」を利用すれば、どなたでも「聞く本」を作ることができます。

2015年、前代表であるボイジャー創業者の萩野正昭が出版UD研究会/第50回で講演しています。その記録をどうぞ、ご覧ください。

◆萩野正昭著『デジタル出版——苦難と希望——』

2015年12月13日、明治大学で開催された出版UD研究会第50回での話をもとに残した電子本

\全編公開中/

◆アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント

このポイントを押さえれば誰でも読書バリアフリーの実現に貢献できます。

\PDFはこちら/

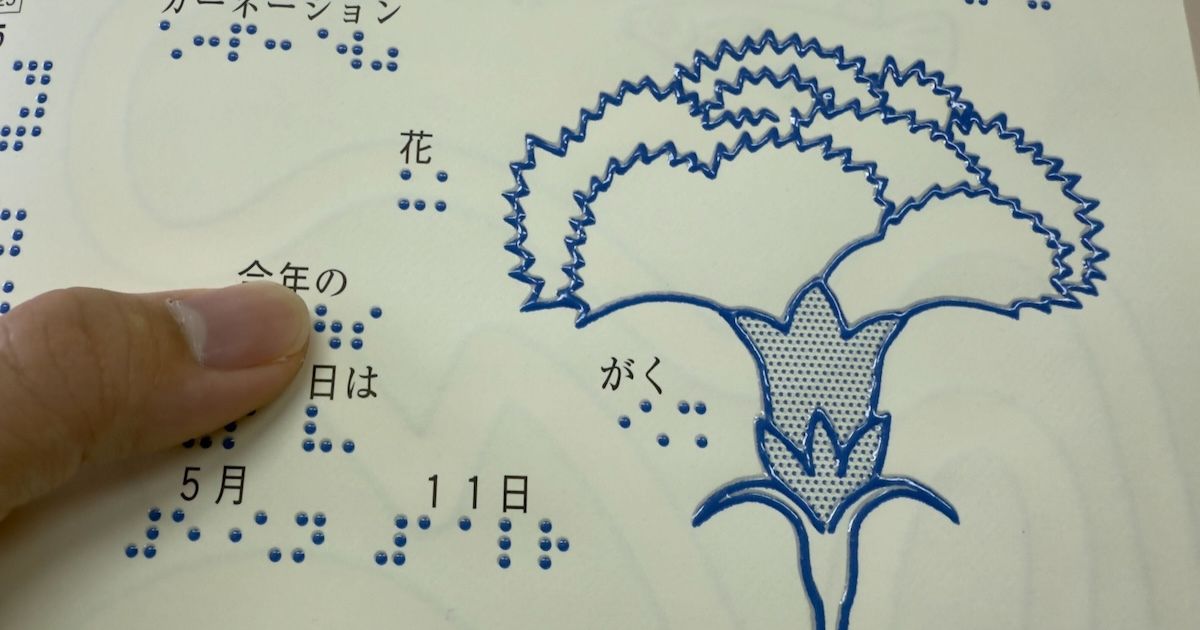

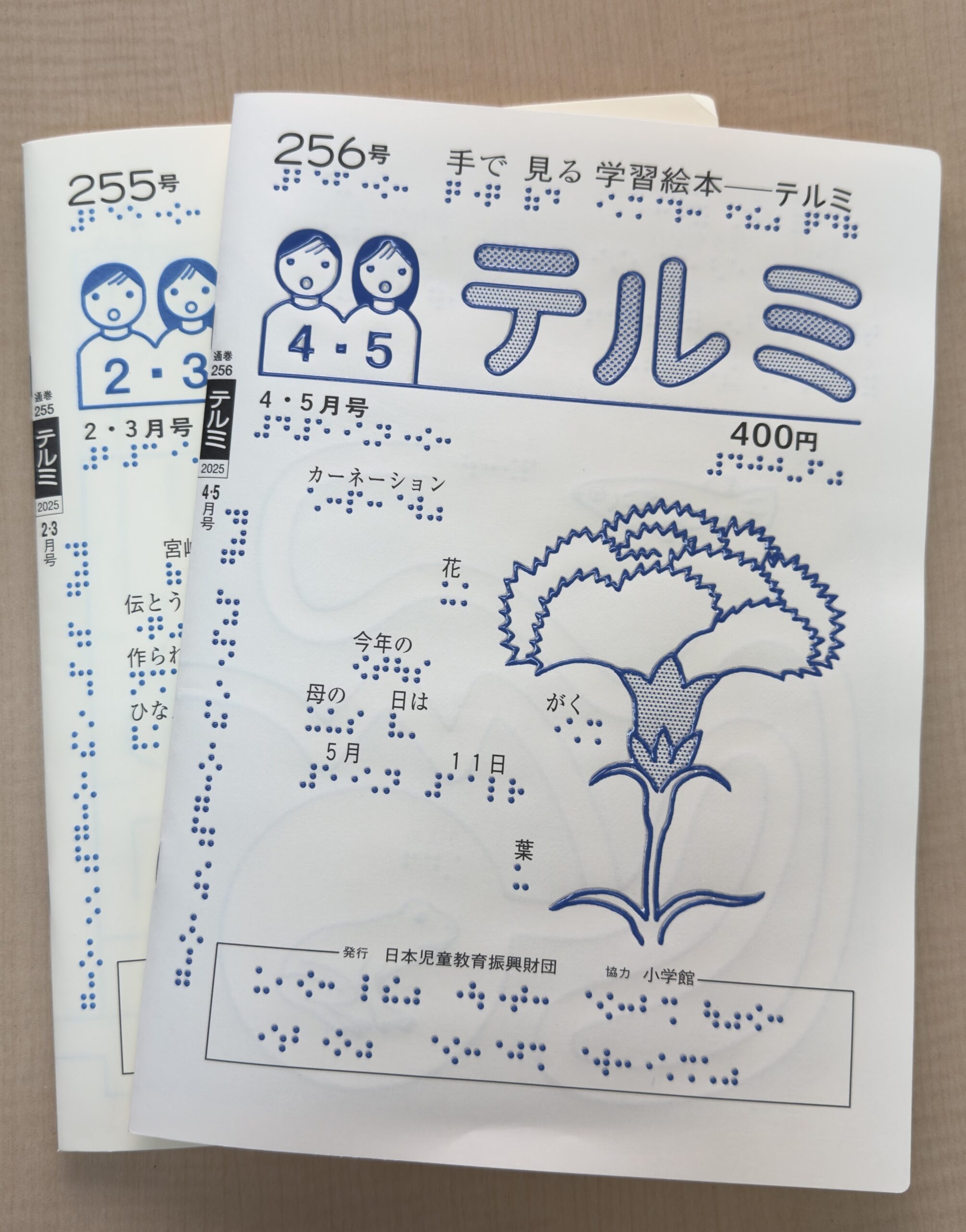

日本児童教育振興財団が発行している隔月刊の点字雑誌『テルミ』をご存知でしょうか?

1冊400円(税込)です。

◆テルミ/世界で唯一の手で見る学習絵本/公式サイト

https://faje.or.jp/terumi/

点字はいろいろなところで見つけることができます。例えば駅のホームの柵や、エレベータに付いています。自宅のトイレのウォッシュレットのリモコンや、ビールの缶にも付いています。

私たちボイジャーはこの雑誌のことは知りませんでした。偶然、出版UD研究会の方に見せてもらいました。『アクセシブルブック はじめのいっぽ 〜見る本、聞く本、触る本〜』という単行本の出版や、「アクセシブルなEPUBを作る出版社の方へ」のホームページを公開しているのに、知らないのは恥ずかしい、そんな気持ちでした。さっそく、購入しました。

申し込みをしてから10日ほどで『テルミ』(256号 2025年4・5月号)が届きました。「手で見る学習絵本−テルミ」と書いてあります。ページをめくると大谷翔平選手の愛犬デコピンの始球式のお話や、名探偵コナンの説明などが書かれています。

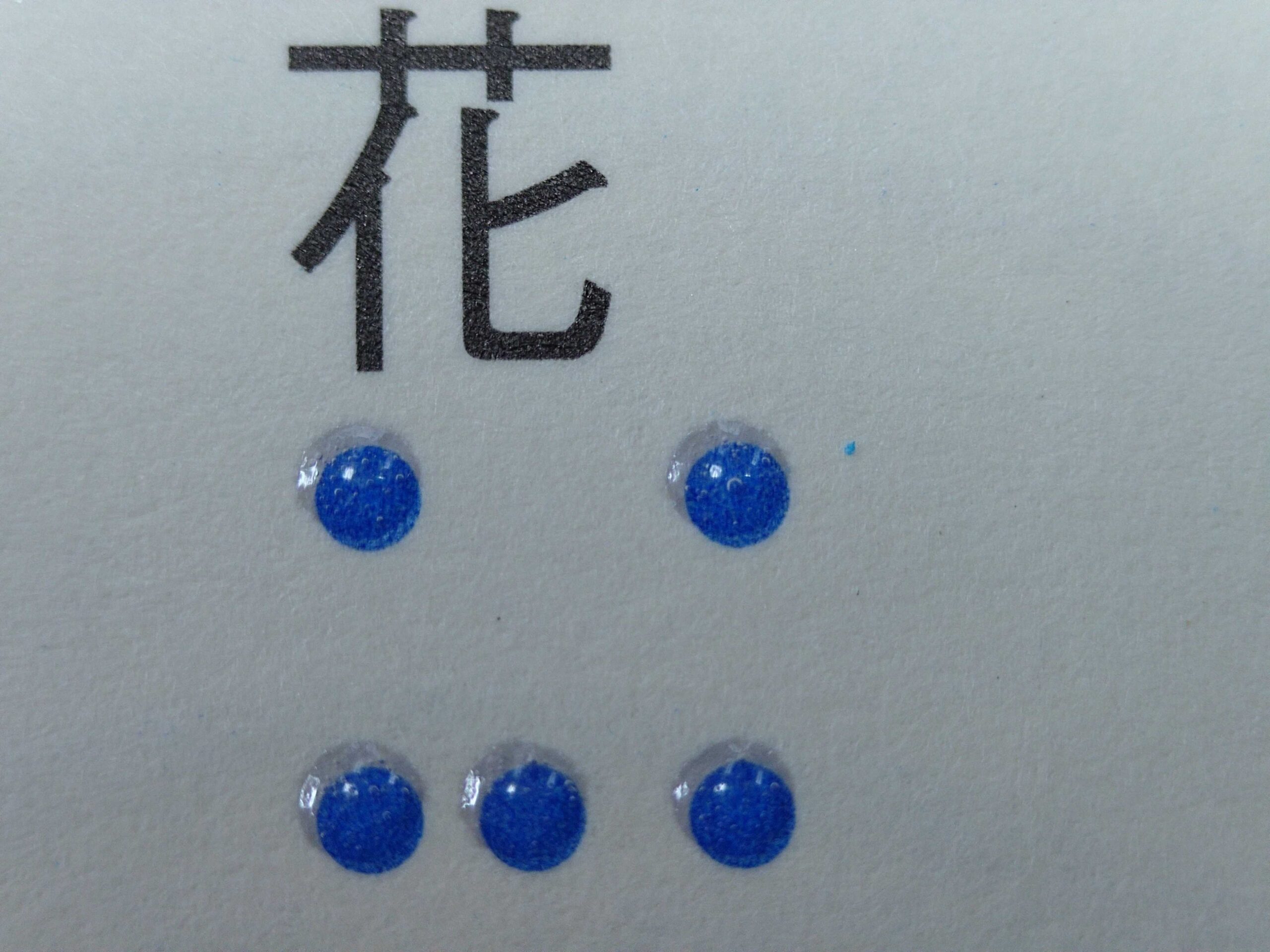

盛り上がるインクを使った点字と線画があり、それに加えて、黒いインクで、いわば振り仮名のように点字の上に文字がレイアウトされています。

盛り上がるインクを使った点字の写真

『テルミ』を作っている人たちは心の底から読書バリアフリーの実現を願っている。障害がある子どもたちもない子どもたちも同じ経験をして欲しいと思っている、そんな気持ちが伝わってきました。みなさんも一度ぜひ、手に取ってみてください。

◆『アクセシブルブック はじめのいっぽ』

アクセシブルな読書の世界を知るための入門書。「見る・聞く・触る」多様な読み方についてやさしく紹介します。電子版/印刷版で好評発売中!

https://store.voyager.co.jp/special/edod_accessible

◆「アクセシブルなEPUBを作る出版社の方へ」

出版社が読書バリアフリー法に対応するなら、8つのポイントでOK! EPUB制作のノウハウを解説しました。

https://www.voyager.co.jp/next/about_e8/

◆電子書籍アクセシビリティ対応に向けた取り組み

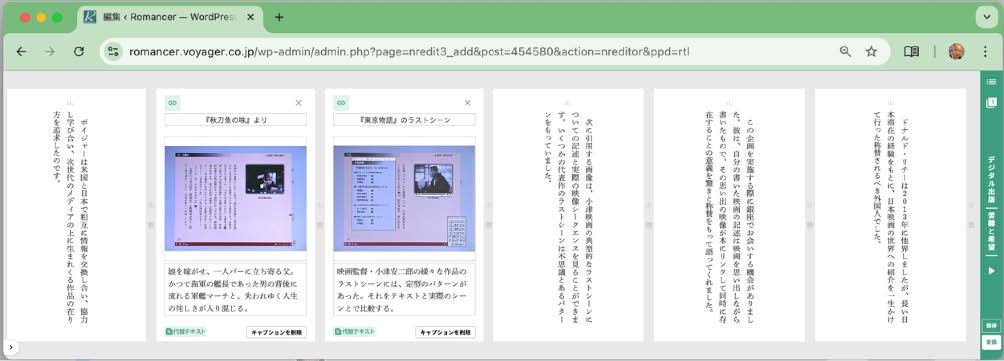

『Romancer』にも、電子本で読書バリアフリーを推進したいという思いから、「画像への代替テキストを入力する」機能があります。

https://romancer.voyager.co.jp/240215-accessibility/

だれもが自分の歩いた道を振りかえる

生きたおもいでを綴る、そこに伝えたい何かがあるから

富野康日己著『わたしが歩んだ医師の道』は5月7日(水)発売となります。順天堂大学名誉教授、医療法人社団松和会理事長として、満75歳を迎えられた著者が振りかえる医師として歩いた道です。そこにはふるさと北海道増毛町そして、父母の愛の数々が語られています。

電子版880円(税込)、印刷版1,650円(税込)、ボイジャー『理想書店』をはじめ、Amazon/Kindleといった多くの電子書店にて発売されます。

3/26(水)より、ボイジャーのホームページに、「VOYAGER'S NEXT CHALLENGES 次への挑戦」コーナーを新設いたしました。このコーナーでは、電子出版の将来に向けたボイジャーの挑戦を紹介して参ります。

次への挑戦、第一弾は『アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント』の公開です。

執筆メンバーを紹介します。

2019年の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(通称読書バリアフリー法)施行以来、視覚などに障害のある人にも本を届けようという気運が高まっています。視覚障害者の方たちの中には、手元のスマートフォンやパソコンを使って電子書籍を合成音声に変換し、聞いて楽しむ人たちも出てきています。従来、聞く読書は、ボランティアによる本の朗読や障害者専門の図書館から借りる録音図書に限られていました。それが、電子書籍をインターネットの電子書店で購入するだけで、可能になってきているのです。

こうした可能性を知ってしまったら、元のやり方にとどまることはありえません。もっと聞く読書がしたいという声が大きくなっていくはずです。音声合成で音で聞くだけでなく、文字を拡大すれば読める、自由に拡大できる書籍が欲しい、という人も数多く存在します。こう考えると電子書籍の割合は今後もっと増えていくのは確実と思われます。

しかし、実際には違います。理想の社会が勝手にやってくるなどということはありません。そうした社会を望む出版人の存在が必要です。電子出版活動が活発になるからこそ、誰でも本にアクセスできる社会が実現できるのです。

そのために、ボイジャーが今できることは何だろうと考えました。ボイジャーが日本で電子書籍をスタートして約30年が経ちます。そのノウハウのうち、今注目のアクセシビリティに焦点を当て、レポート「アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント」を公開します。リフロー型EPUB制作の参考にしていただければ、大変嬉しいです。

これからの出版文化のために、どうぞご一覧ください。一緒に進んでいきましょう。

お問い合わせ先

株式会社ボイジャー 柳尾知宏

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-41-14

電話: 03-5467-7070 / FAX: 03-5467-7080

Email:infomgr@voyager.co.jp

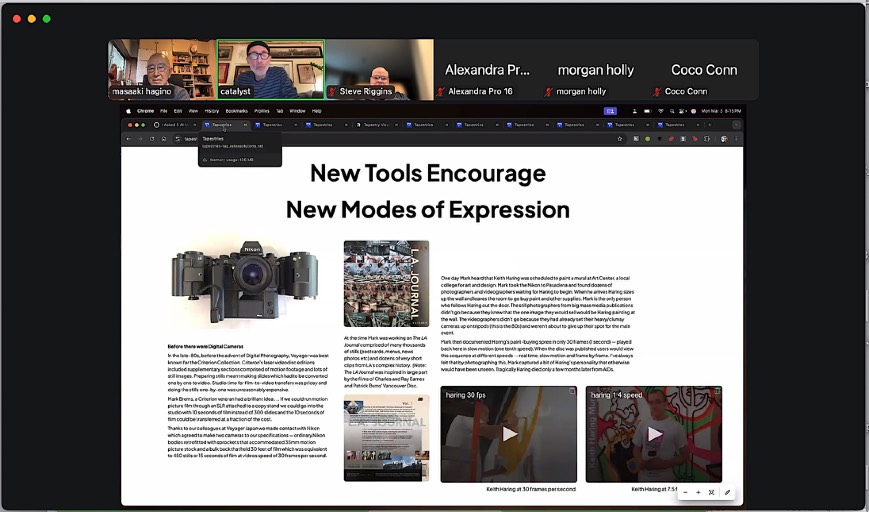

デジタル出版ツールはどうあるべきか?

日米二つの国での発想の違いを見る

今週火曜日(2025年3月4日)、日米VOYAGER国際会議が開催されました。

参加者は約20名でした。日本からは鎌田純子と萩野正昭が参加しました。

米国VOYAGERのボブ・スタイン氏が、タペストリープロジェクト(“Tapestry”)の現状について説明しました。彼はほぼ10年間このプロジェクトの最前線に立ってきた。これはデジタル出版ツールです。

オンライン“Tapestry”で必要な資料や情報を収集します。インターネット上にある資料や情報でも、自分のパソコン上にある資料や情報でも、“Tapestry”にインポートできます。 “Tapestry”では全体像を見ながら、本ともいえる自分だけの作品を作ることができます。ここで詳細を説明することは不可能です。しかし、スクリーンショットをいくつか見てみましょう。少なくとも雰囲気は伝わると思います。

こうすることで、必要な情報を収集し、状況を俯瞰し、書き方を計画することができます。

これは、初期のデジタル時代の先駆者たちによる書籍とビデオのコレクションです。

画面は自由に拡大できます。ダグ・エンゲルバートを見てみましょう。

動画素材は複数あります。三角形をクリックするとすぐにビデオを視聴できます。もちろん画像を拡大して見ることもできます。こうすることで、書いているテキストの構造を整理することができます。

以下の例は、『LA Journal』という作品の作成記録です。この作品を記録するために検討されたカメラの改造の説明。

あなたは今、どうやって本を読んでいますか?

スマートフォン? タブレット? それとも紙の本?

実は、私たちが当たり前のように楽しんでいる読書に、大きな壁を感じている人たちがいます。最新のデータ*によれば日本には、視覚に障がいを持つ約27.3万人の方々(全体の6.6%)がいるのです。彼らにとって、画面に表示される文字は、必ずしも「読める本」とは言えません。

ここでみなさんに知っていただきたいのは、少しの工夫と思いやりがあれば、電子書籍による「聞く読書」がとても快適になるということです。文字情報を適切に設定することで、音声読み上げ機能を活用し、耳で文章を楽しむことができます。

高齢で文字が見づらい方、通勤中や家事の合間に本を楽しみたい方、目の疲れを感じている方など「聞く読書」は想像以上に多くの人に役に立ちます。

では、具体的にどのような点に注意して電子書籍を制作すれば良いのでしょうか?

私たちボイジャーは、30年デジタル出版に携わって得た知識と経験を活かし、『アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント』というガイドブックをまとめました。

8つのポイントサマリー

これらのポイントは非常にシンプルで、「なんだ、それだけか」と思うほど簡単かもしれません。しかし、例えば、画像の代わりにテキストで説明できる部分を設けたり、難読語や固有名詞にはルビ(読み仮名)を付けるなど、これらの工夫を凝らすことで、読書環境が格段に良くなることを解説しています。

誰もが平等に読書を楽しめる世界を目指して、少しの工夫と思いやりを持ってデジタル出版にチャレンジしてみませんか?

*身体障害者総数:NICT

https://barrierfree.nict.go.jp/relate/statistics/population1.html?glarity_translate=1

◆ ◇ ◆

本ガイドの推薦コメントをいただきました!

■メディア掲載

カレントアウェアネス・ポータル(2025年04月02日)https://current.ndl.go.jp/car/250897

このようなガイドは必要なので大事だなと思っています。

ポイントの1つ「テキストで表現可能な部分を画像にしない」ですが、異体字を紙の本で使っているのを電子でUTF-8とかの範囲にすることは著者の理解と編集者の理解が要ります。やっぱりルビでしょう。

「画像には画像の説明テキストをつける(通称、代替テキスト ルビ不可)」は、代替テキストは難しすぎるので、障害者の方たちにとっては、本文で表や図を説明して、無くても成立するように作るのが正解だと思います。

利用者の区分で必要な案件を分けようと思っています。ルビは、こどもには必要、画像化された文字の読み飛ばしは何とかしよう、大人向けの読み間違いはOKとか。単一な基準ではなく、利用者で分けられるのではと思っています。

アクセシブルな電子書籍制作について、これほど丁寧に、わかりやすく教えててくれるコンテンツがこれまであったでしょうか。これを機に、誰でも読書を楽しめる社会の実現に向け、ひとりでも多くの出版者が取り組まれることを願っています。

最初に、電子図書館プラットフォーム事業者として、本書のリリースを歓迎します。

当社DNPは、出版印刷事業を祖業として発展させる中で、本に触れる機会や読書体験を増やすという社会課題に取り組んでおります。その活動では、冊子体の本を生活者に届けることと、デジタル技術を活かして情報として合理的に配信することの両方とも大切に考えています。どちらも、筆者の考えや情報を正しく届けるという役割は変わりませんし、どちらにもメリットがあります。電子図書館事業は、後者のアプローチでコンテンツの持つ力を広く正しく伝える役割を果たします。電子図書館サービスを支えるのは、安心・安全なITインフラと、電子書籍コンテンツが重要な構成要素です。電子書籍コンテンツの普及に資する本書の発刊は、社会にとっても当社にとっても意義ある活動と感じております。

制作「ガイド」も出版社に是非お薦めしたい内容に仕上がったと思います(最終章の辺りの「印刷本はツルツルした紙の束」の章で、御社の志の原点の一つが理解できました。長いお付き合いなのに、これまで気づかなかった不明を恥じております)。「編集者のための「聞く本」制作」の章ですが、当たり前ですが、制作したものを編集者自身が聞いてみることの大切さ、がよく理解できました。全体の構成としては、①EPUBリフローが良い、との結論があって②読み上げ対応制作にあたって、陥りやすいポイントを8つ挙げ③実際の制作のプロセスを解説し④実際に聞いてみて確認(TTSのための「校正」?)するためのノウハウ、となっており、実制作者向けのガイドとしてよろしいと思います。

書かれているように、障害者の情報バリアフリーのためにはアクセシブルなEPUBによる電子書籍の刊行がカギであると思います。画像の代替テキストの必要性と、その具体的な方法を示していただいたのはよかったと思います。

最後の方で、音声化をホスト側で行う場合と、ブラウザ側で行う場合の比較をしています。ホスト側で行う問題点として、著作権許諾と費用がかかることを示しています。その他に、誤読を直すことは現実的に難しい(人件費がかかる)、読み方をユーザーが変えられないなどもあるかと思います。ブラウザ側で行う方法だと、誤読を含めて漢字の文字を確認できる。読み上げのスピードや声の種類などユーザーが聞きやすく変更できるなどの利点があるかと思います。

ウェブページ拝読しました。すばらしいと思います。

多くの方々に読まれて、アクセシブルなEPUBリフローの電子書籍が作られることを期待します。

99歳になる著者がデジタル出版しました。驚きです! そこまでの長寿をまっとうするのはなかなかできることではありません。驚きは、99歳という「白寿」において、デジタルに向かい合ったことです。

畑村達さん著『白寿記念掌編集』。添付の写真をご覧ください。そして、書影をクリックしてみてください。『白寿記念掌編集』は、ボイジャーが請負、制作をしました。電子出版のプロが協力したことは事実です。しかし、99歳のデジタル出版の作家が存在することは現実なのです。

内容を読んでみてください。著者の畑村達さんは、過ぎ去りし少年時代の思い出を書き綴ります。自分の昔に思い浸りたいからでしょうか? 違います。読めばわかります。著者は、自分の過去を書き記し、呼び掛けているのです、未来を。そこに記された内容は過去であっても、読む人にとっては未来が映ります。

生きるとは、いつか必ず老いに出会うことです。今、どんなに若かろうと一瞬の出来事のごとくやってきます。年配者の残す言葉を読む機会を持つことは、非常に重要です。

デジタル出版は、誰でも、今すぐにでもできます。ボイジャーのサービスである「Romancer」や、「制作・販売委託サービス」が、あなたのその一歩を踏み出す手助けになればと願っています。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

さっそくですが、ブレイクダンスで活躍する片足のダンサーたちをご存知でしょうか?

パラリンピックでアスリートたちの運動能力に驚いた方も多いと思いますが、ブレイクダンスの世界にも、片足という特性を活かしながら健常者と同じステージでバトルするダンサーたちがいます。音にぴったりと合ったフットワークやパワームーブを操るTommy Guns、Jean Sokたちのパフォーマンスは、きっと誰もが見とれてしまうことでしょう。中には松葉杖を身体の一部のように使いこなし、独自のスタイルを表現するダンサーもいます。社会のサポートと自身の努力が相まって、障害を持つ方々が驚くようなパフォーマンスを生み出しているのです。

一方で本の世界はどうでしょうか。紙に印刷された情報は、これまで目が見える人だけのものとされてきました。目が見えない人々は本から情報を得ることが難しく、結果として「情報弱者」と見なされることが多かったのです。

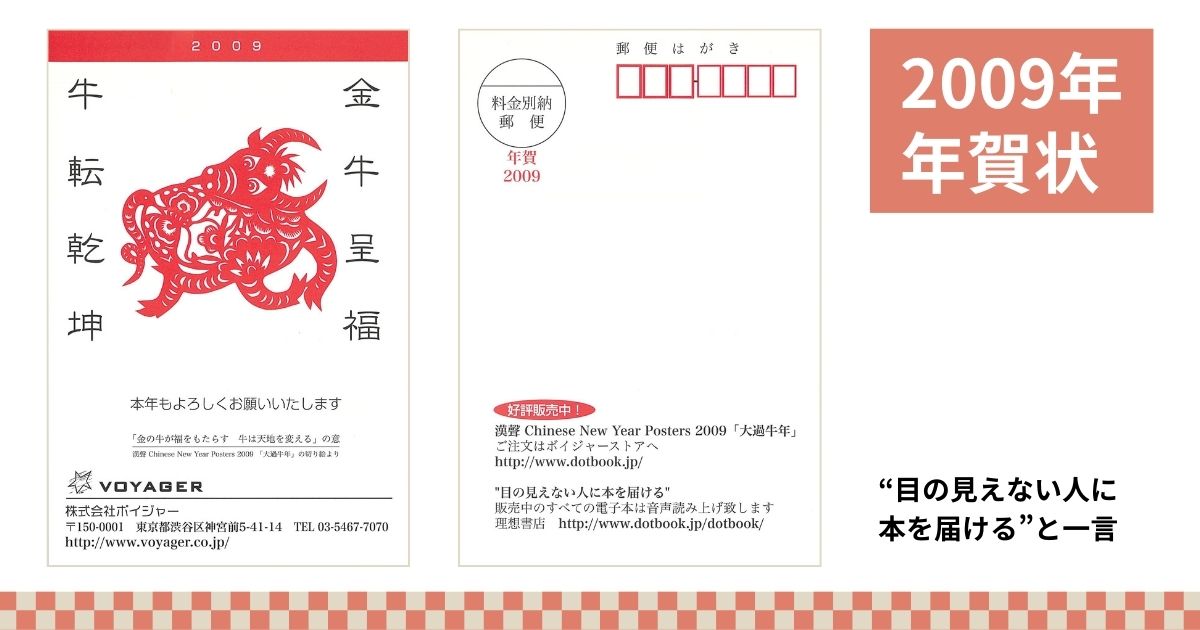

16年前のボイジャーの年賀状

これは、2024年末の大掃除のときに偶然見つけた16年前のボイジャーの年賀状です。この頃、iPhoneは登場したばかりで、スマートフォンで読書している人は稀でした。「目の見えない人に本を届ける」と書いてあります。

「読書バリアフリー」という言葉はまだありませんでしたけれども、ボイジャーは2000年ごろから独自に読書バリアフリーに取り組んできました。

「紙の本は、目が見えない者にとっては、ツルツルした紙の束でしかない。

デジタルであれば、音声の形にすることもできる。

デジタルこそが、自分たちにとっては、本だ」

目が見えない方たちからこのように背中を押されて、音声合成機能のある読書アプリケーションを開発していました。

それから四半世紀の時が過ぎました。2024年、『ハンチバック』の著者市川沙央さんを始めとする作家の方で構成される協会や出版社や印刷会社などによる協会から、相次いで読書バリアフリーを推進する声明が発表されました。出版に関わるすべての人が読書バリアフリーに取り組む時代が訪れたのです。

読書バリアフリーで期待されているのは、電子書籍の点数が増え、充実していくことです。そうなることで、目が見える人も見えない人も平等に情報にアクセスすることができ、「情報弱者」と呼ばれる人たちが減っていくはずです。

ボイジャーも初心を忘れず、みなさんと一緒に読書バリアフリーに努めて参ります。

株式会社ボイジャー(東京都渋谷区、代表取締役社長:鎌田純子、以下ボイジャー)が運営するサイト「片岡義男.com(片岡義男ドットコム)」での公開作品数が、本日(2024年12月20日)3,000を突破しました。

片岡義男の小説を原作として1984年に公開された映画『湾岸道路』の主人公・杉本健介を演じた俳優の草刈正雄さんは、以下のようなコメントを送ってくれました。

草刈正雄さん

「片岡義男先生の作品に出演する事が出来て役者として大変光栄だった事を思い出します。

先生の作品が3000以上も電子化されたとの事で『湾岸道路』撮影時の記憶が走馬灯の様に甦ってきました。」

片岡義男.comは『スローなブギにしてくれ』 』『珈琲が呼ぶ』など、作家・片岡義男(1939年〜)のすべての著作を電子化し、公開することを目標として2015年7月1日にスタートしました。

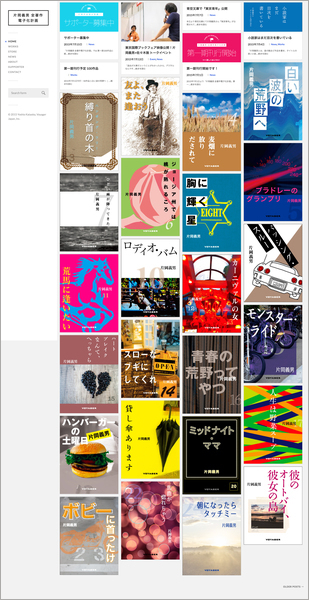

オープン当初の「片岡義男 全著作電子化計画」サイト

サイトでの作品公開スタート直後の7月4日には、東京国際ブックフェア/国際電子出版EXPOの会場で評論家・佐々木敦氏と片岡義男氏の対談も行われました。この対談の中で片岡義男は「過去が大事だということがわかったから、デジタルなんです。闇雲にデジタル化するのではなくて、デジタルで何をするのか、ということ。いろいろな過去を現在と重ねようという試みこそが、デジタルなんです」と語り、この言葉は現在も片岡義男.com運営における大きな指針となっています。

東京国際ブックフェア講演会場での片岡義男

この対談の中で片岡義男は「デジタルは現在、または未来そのものだと思われているが、そうではなく過去。過去がないと現在も、もちろん未来もない。過去にはアクセスしたほうがいいですね」とも語りました。

電子出版といった時、私たちは今まで、既存出版社の紙の出版物を電子化して発売することだと思い込んできました。電子出版が市場を確立できていない時代は、既存出版社に市場開拓を依存するしかありませんでした。マーシャル・マックルーハンは言いました。新しいメディアは古いメディアを擬してでてくると。

電子出版の市場は、iPhone/iPad、Androidという電子端末の普及の上に築かれていきました。これら電子端末の上で何を読むかの時代に入ってきたということです。これら電子端末の上で何を読むかは、ハッキリ分かっているわけではありません。必ずしも既存出版社が紙で提供した、有名作家のコンテンツがヒットするとは言えません。私は電子出版の市場は既存出版社が力を発揮する場であるとは思っていません。まったく新しい挑戦者によって市場は切り開かれるものだと確信します。

もし大きなヒットがあるとすれば、それは、既存出版社が紙で提供した、有名作家のコンテンツなどでは決してない。今まで知ることもなかった新しい作家が、そしてまったく新しい内容が生まれてくると私は思います。実例はこの日本で起こりました。『デジタル生存競争』という作品です。

10月26日はボイジャーの創業記念日です。

1992年から2024年までの32年間、電子出版一筋で活動してきました。

今はスマートフォンで読書する人を通勤電車でもよく見かけますが、一体、創業時はどんな様子だったのでしょうか? アメリカのボイジャー社と萩野正昭をはじめとする4人の創業メンバーはどのように仕事を始めたのでしょうか? 萩野正昭が語る創業時の様子、どうぞご覧ください。

創業時の写真。左から鎌田純子、北村礼明、萩野正昭。

創業メンバーの一人である、祝田久が写真撮影したと言われている。

壁に掲げられたオーソン・ウェールズの『市民ケーン』のポスターは、

オフィスが変わってからもボイジャーを見守っています。

1992年、ボイジャー創業時のオフィスづくりのワンショットです。

机のボードも自分たちで塗装して仕事場を作っていました。

表参道にオフィスを構えたのは、「表参道は交通の便がいいから」という理由が大きかったそうです。

1990年に竣工したばかりのマンションは、これから出発するボイジャースタッフにピッタリでした。

インターネットに本を解き放つ

1998年のMac World Expoにて。一番右が、富田倫生さん。右から三番目に萩野正昭。

2013年8月16日、富田倫生(とみたみちお)さんは、61歳で肝臓がんで亡くなりました。富田さんの名前は知らなくても、インターネットの電子図書館「青空文庫」はご存知だと思います。富田さんはその「青空文庫」を立ち上げた方です。もしも生きておられたら、インターネットの青空に本を解き放つような活動にもっともっと尽力されていたことでしょう。

富田さんは生前ことあるごとに、講演の中で芥川龍之介の『後世』を引用していました。

時々私は廿年の後、或は五十年の後、或は更に百年の後、私の存在さへ知らない時代が来ると云ふ事を想像する。

その時私の作品集は、堆うづだかい埃に埋もれて、神田あたりの古本屋の棚の隅に、空しく読者を待つてゐる事であらう。

いや、事によつたらどこかの図書館に、たつた一冊残つた儘、無残な紙魚しみの餌となつて、文字さへ読めないやうに破れ果てゝゐるかも知れない。

しかし――

私はしかしと思ふ。

しかし誰かゞ偶然私の作品集を見つけ出して、その中の短い一篇を、或は其一篇の中の何行かを読むと云ふ事がないであらうか。更に虫の好い望みを云へば、その一篇なり何行かなりが、私の知らない未来の読者に、多少にもせよ美しい夢を見せるといふ事がないであらうか。

2024年9月1日から、ボイジャーは33期に入ります。その直前に、ZEN大学(仮称・設置認可申請中)歴史アーカイブ研究センター(略称:HARC)から、ボイジャー創業者萩野正昭に「オーラル・ヒストリー(oral history)として、デジタル出版の歴史を聞きたい」という申し込みがありました。 HARCは、2023年9月30日付でZEN大学(仮称・設置認可申請中)の準備法人内に設立された研究所です。IT、ゲーム、マンガ、アニメ、ネットの分野で日本のコンテンツ産業の発展における貴重な証言をオーラル・ヒストリーとして収集していこうとしています。

オーラル・ヒストリーという言葉をご存知ですか?

「口述記録」や「口述歴史」と訳されています。いわば、文字資料には残されていない情報をその分野の専門家が歴史の証人に話を聞き、記録していく、というものです。オーラル・ヒストリーでもっとも重要なことは、インタビューがコンテンツ史の軌跡を知るための一次資料としてアーカイブされていく、ということでしょう。

2024.08.10(土)に、広島ホームテレビで埼玉県上尾市図書館のバリアフリーな本棚作りが紹介されました。上尾市図書館館長は「障害を持つ人に本に触れる楽しみを広めたい」と語っています。

◆【SDGs】バリアフリーな本棚がもたらす知性と希望|つながってるHOME5CH

館長の言うとおり、障害者か、健常者か、という二者択一ではありません。障害の度合いは人によって異なります。目が見えない人、文字は見えるけど頭に入ってこない人、やさしい文章を必要とする人など、さまざまなのです。番組では大きい活字の本や点字の本を映したり、視覚障害者の方が点字を読む様子を映しました。点字を読む方の背景に「りんごの棚」というパネルが映っていました。

ボイジャーでは、デジタル出版の未来を考える書籍を出版しています。中でも、個人のデジタル出版を解説した『50代から始めるデジタル出版』が、全国紙で紹介されるなど注目を集めています。

その著者であり、ボイジャー代表取締役/鎌田純子が、2024年9月に開催される「HON-CF(ホンカンファ)2024」のセッション『小出版「小規模出版社のデジタル・パブリッシング」』に登壇することになりました。