200年ほど前に起きたシーボルト事件をご存知でしょうか。当時の日本では国の地図を国外に持ち出すは禁止されていました。しかし事件の当事者、医師シーボルトは伊能忠敬の地図の写しをこっそり持ち出そうとし、江戸幕府から国外追放、再入国禁止の処分を受けたのでした。Googleマップを手にしている現代では考えられませんが、北海道の正確な形も知られていなかった時代、地図は国家機密だったのでしょう。

200年ほど前に起きたシーボルト事件をご存知でしょうか。当時の日本では国の地図を国外に持ち出すは禁止されていました。しかし事件の当事者、医師シーボルトは伊能忠敬の地図の写しをこっそり持ち出そうとし、江戸幕府から国外追放、再入国禁止の処分を受けたのでした。Googleマップを手にしている現代では考えられませんが、北海道の正確な形も知られていなかった時代、地図は国家機密だったのでしょう。

「障害者差別解消法」(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)ってなんでしょう……ご存知でしょうか。

4月に施行される法律です。出版人として受けとめねばならないこと、それはアクセシビリティの向上です。公共の図書館などでは視覚障碍者の求めに応じて読上げ図書の提供が義務付けられます。公共図書館以外でも努力義務があります。

PC・タブレット・スマートフォンから音声読上げ

私たちデジタル出版人として行うべきことは、EPUBで出版物をつくることです。

EPUBはアクセシビリティに配慮したフォーマットです。ところが、それだけでアクセシビリティに配慮した電子本になるかといえば、そうではありません。

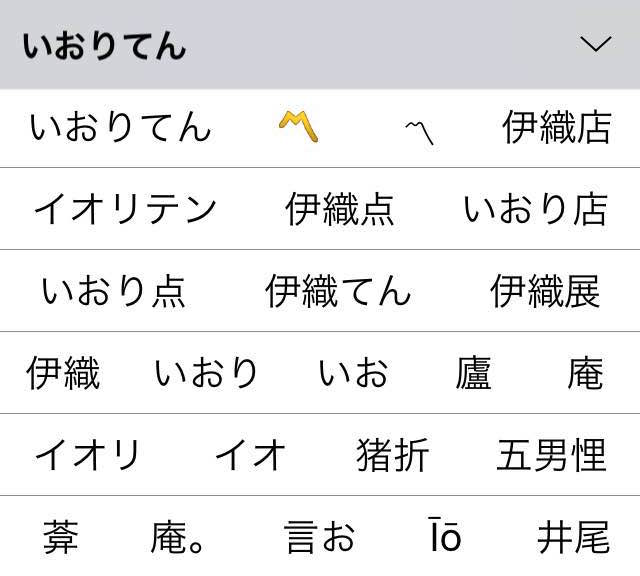

日本語の文章で、和歌や俳句のはじまりに置かれる記号「〽︎」には「庵点(いおりてん)」という名前があります。いったい誰がつけたのか、これはわかりませんが、「いおりてん」と入力し変換すると、候補の一つにこの記号が出てきます。

iOSで変換するとこのとおり

片岡義男.comに毎日、彼のエッセイが載っています。年頭に何が載るのか興味津々で見ていましたら、なんと元旦はモールスキンの手帳の話でした。なんだ文房具の自慢話かよと思っていたら、あにはからんや、これから作品に挑む私たちにとって大事な情景が浮かぶ言葉の連なりでした。

モールスキンのページを開いた様子

明けましておめでとうございます。

新しい年を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?

本年もRomancerチーム一同、みなさまとデジタル出版に邁進する所存でございます。昨年と変わらずご愛用いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新しい年がみなさまにとって良き年に、そして、果敢にデジタル出版へチャレンジする年であるようにお祈り申し上げます。

今年もいよいよあとわずか。

みなさまにはRomancerをご利用いただき、本当にうれしい出会いとなりました。

今年の7月より本格的にサービスを開始し、12月にはサイトのリニューアルをRomancerはおこないました。

みなさまとのやり取りから「はじめてのデジタル出版」に果敢にチャレンジしている息吹をひしひしと感じました。

こんな事例があります。3カ月ほどメールと電話のやり取りをし、ご自分でAmazon Kindleストアで販売した作家の方がいました。既にWordで原稿データをお持ちとのことで、Romancerの支援サービス(制作委託)を引き受けました。EPUBのこと、表紙のこと、言葉の追加や修正を地道に行いようやく完成。やっと書店に作品が並んだ際には、「無事に出版できた、ありがとう」の感謝の電話をいただきました。

先日、Romancerからデジタル出版をした作家からこんな素敵な動画をお知らせいただきました。

作家の友達、知人宛に向けたクリスマスメッセージで、動画の途中に電子本の紹介が入っています。 この方は今回がはじめてのデジタル出版でした。2015年9月からボイジャーのスタッフと電子本制作を開始。 原稿のチェックや制作上のアドバイスといった連絡はメールだけで、約3ヶ月の文通のような繋がりを経て、12月に販売を開始しました。

『舟を編む』(三浦しをん著、光文社刊)という小説をご存じでしょうか。新たな辞書の出版を通して一人の青年が成長する姿が描かれているベストセラー作品です。松田龍平さん、宮﨑あおいさんが出演した映画の原作として知っている方も多いことでしょう。

辞書は特殊な出版物です。企画から発売まで10年以上かかり、またその制作工程も「用例採集」「語釈執筆」など、ふだんの出版にはないものが含まれています。映画の公式サイトで辞書の制作工程が紹介されていますので参考になると思います。

Googleが日本語WEBフォント「Google Noto Sans」を配布しています。Notoのホームページによると、Notoとは「ノー・モア・トーフ」の意味だそうです。何のことやら、です。

名前の由来を読んでみてください。

ひと月は、ハムスターにとって3、4年……およそ2年ばかりの生涯という。喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、そこに凝縮してみてとれる。うれしいやら、ちょっと儚いやら。小さな動物と心を通わす体験をしてみるもよし、読んで満足するもよし。興味ある作品がRomancerから生まれました。

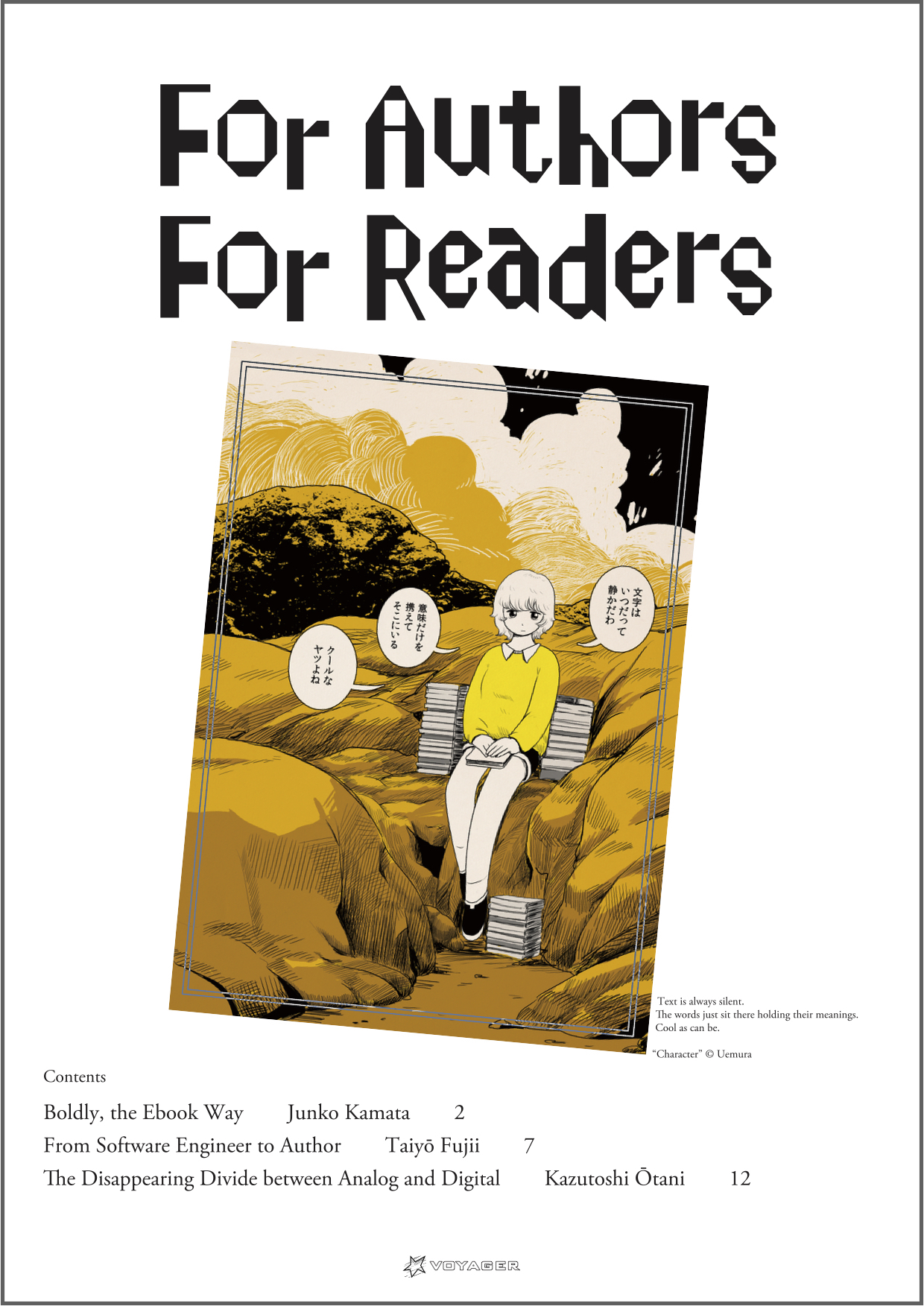

2015年7月にボイジャーからA4、12ページの冊子『

●VOYAGER PAMPHLET こちらからどうぞ

この中には4本の記事があります。SF作家の藤井太洋さん、テクノロジージャーナリストの大谷和利さんの原稿も入っています。

村上春樹著『村上さんのところ』という本が書籍と電子で7月に出版された。アマゾンの内容紹介に「著者国内初の電子書籍化作品!」とあったので目を剥いた。本人も「僕にとっての、最初の電子書籍出版」なんて言っている。おいおい本当かよ、かつて『新潮文庫の100冊』というCD−ROMで、村上春樹の『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』が電子になってた記憶がありますぜ。知らぬのか。まあ、とっくにこのCD−ROMは消えて久しいと言えるのだが……

11月20日、下北沢の本屋B&Bで「

池澤さんは新聞の広告、出版社のPR誌などから新刊情報を集め、

11月19日、マガジン航のセミナーで大原ケイさんが講演をしました。セミナータイトルは「その本の版権、海外でも売りませんか?」。会場のdevcafe(インフォシティ社運営/青山)は満員御礼。出版関係者の版権ビジネスへの関心の高さが伺えました。

セミナーには約50人が参加。devcafeからは青山の夜景が広がる。

今回は「Google Playブックス」を利用した「文章校正」を紹介します。

アカウントの準備は必要ですが、スマートフォンやタブレットでも、作業ができますのでいつでも自分の作品をチェックできます。早速、やり方を見ていきましょう。

赤いリンゴに口びるよせて…… こういう唄があった。おそらく多くの人はピンとこないことだろう。風靡した歌謡曲のあまりにも有名な冒頭がこの言葉だった。とはいっても終戦直後のこと、70年前の話である。ピンとこなくて当然だろう。

だが、なぜこれを思い出したか? こんなお話しが最近あったのでお伝えしておきたい。

Romancerで作成された作品が、BinBストアおよびKindleストアで販売開始いたしました。

「教師のための数学(1)微分積分学 -月を大きなりんごに変えた数学-」(松本修一様)

本をクリックすると作品詳細にリンクします(BinB store)

11月10日(火)より3日間にわたって開催された図書館総合展ですが、本日をもって無事終了しました。

本イベントの大きな特徴は、同時に10以上の会議場において開催された、様々なトピックの講演やパネルトーク。

その数なんと89トピック、延べ時間8220分!ひと続きに並べると昼夜無しでほぼ6日間ぶっ通し分のフォーラムが開かれている計算になります。