インターネットのWebサイトにはたくさんの商品が陳列されています。どの商品もそれを触って本物が出てくるわけではない。暖かそうなセーターの画像をクリックして、セーターをすぐに身にまとうことはできません。決済し、送ってもらわなけばなりません。

本はどうでしょう。

10月1日より、アマゾン、楽天Koboで消費税が加算されます。 これまで国内の電子書店で100円の本は税込108円となっていました。海外の書店であるアマゾンやKoboでは100円のまま消費税を払わずに売られていたのです。

不公平だと国内の電子書店が国に働きかけた結果、書店のサーバーがどこにあるかではなく、消費地が日本国内であるか否かを基準に消費税の課税を判断することになりました。Romancerで発行の本は、10月1日からアマゾン、楽天Koboでの小売価格は8%の消費税が乗った価格になることをお伝えいたします。一律書店はすべて消費税適応をうけたということです。

消費者にとって、何が公平なのか不公平なのか……関係ありません。誰が得をするのかよく考えてみてください。消費税を払うのは消費者であるわれわれです。この消費税が間もなく10%になるというのですから……

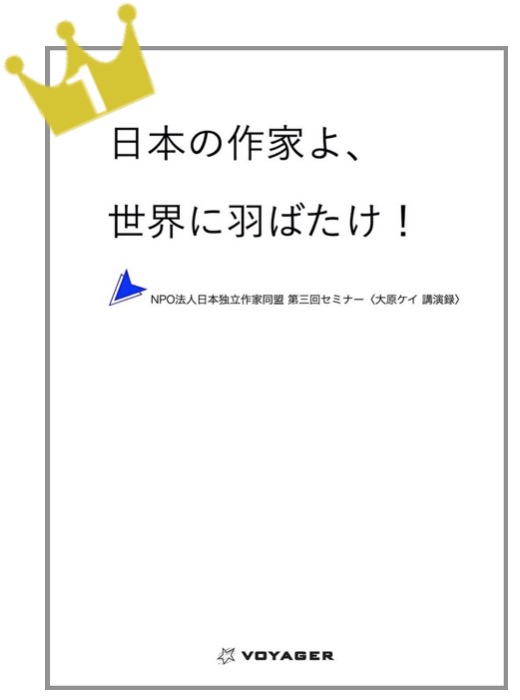

NPO法人日本独立作家同盟が主催するセミナーの講演録の電子本をロマンサーで作っています。嬉しいことに、ここで制作した電子本が、amazonの出版・自費出版関連書籍や新聞ジャンルでランキング1位を獲得しました。

なぜ、1位になれたのか? しかも2冊も! 正直、こんなことが起きるとは「マジか?」ですが、SNSのパワーとカテゴリーの選び方が効いたのに違いありません。

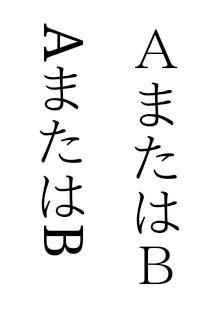

縦書きの時のアルファベットはどうしたらいいのか、悩んでいる方も多いと思います。

以下のように原稿を作ると、Romancerで変換したときにきれいに表示されます。

(A)直立(正立)させたい場合は全角

(B)右90度回転させて表示させたい場合は半角

それぞれどういう場合に使われるのでしょうか。

以下のRomancerでの販売委託2作品が、BinBストア、Kindleストアで販売開始となっています。

「トキメキ君からヒラメキマンへ」(関場純様)

「東海道新幹線 車窓の爆笑ウンチク 727連発」(土天海様)

BinBストア、Kindleストア以外でも順次販売開始となります。

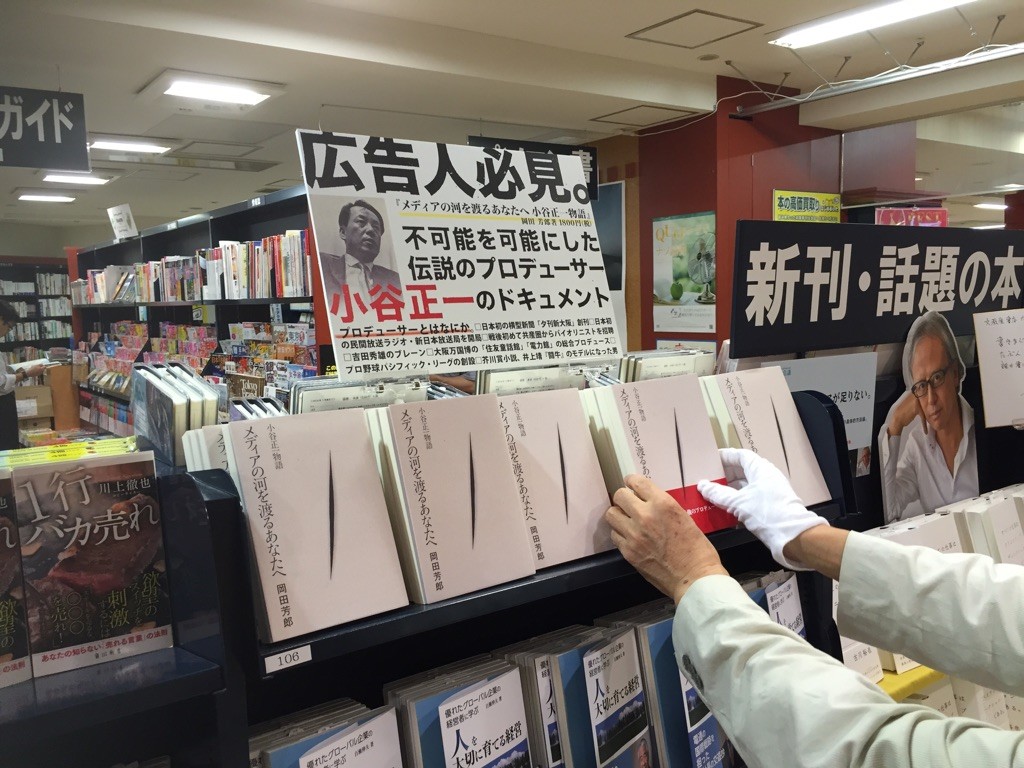

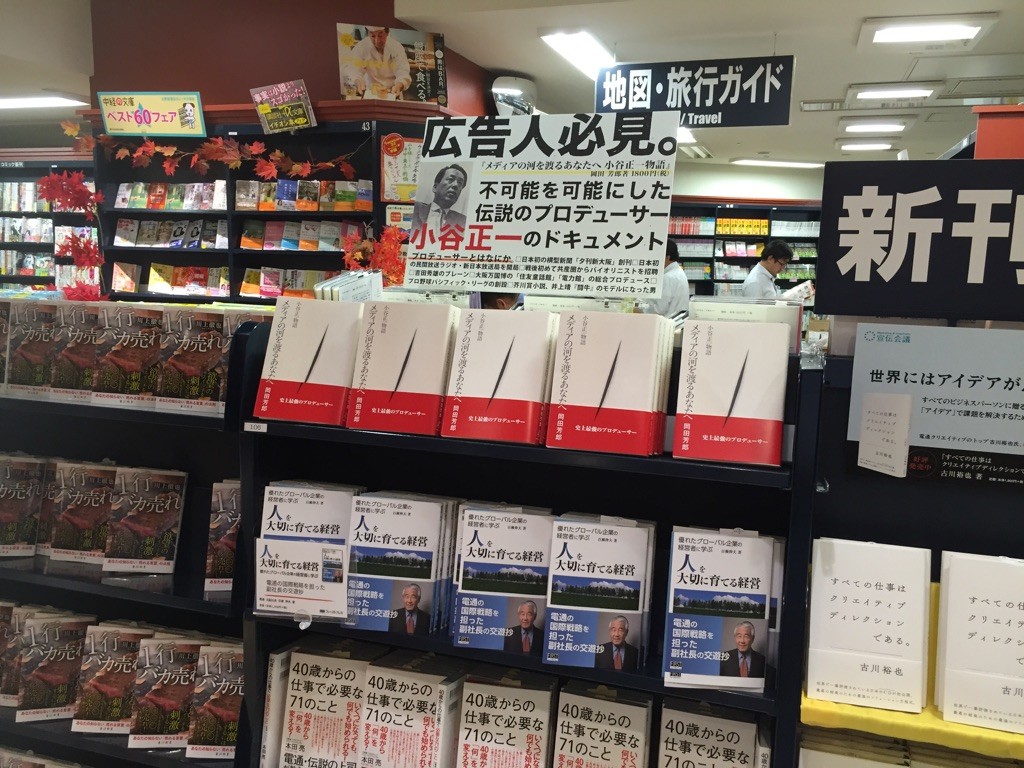

やはり売りたい意志を伝えたい。今はこの赤い帯が気持ちを救ってくれる。どうか皆さんに届いてくれとばっかりに、今朝お店先で帯を巻きました。

こんな素晴らしい場所に陳列されて、やるだけやらずしてどうするじゃないですか!紙も電子もないです、やるべきものをやるだけです。踏まれても蹴られても。イチチチ……

(文教堂書店 カレッタ汐留店にて)

1冊ずつ帯を巻いていきます

赤い帯でグッと引き締まった印象に!

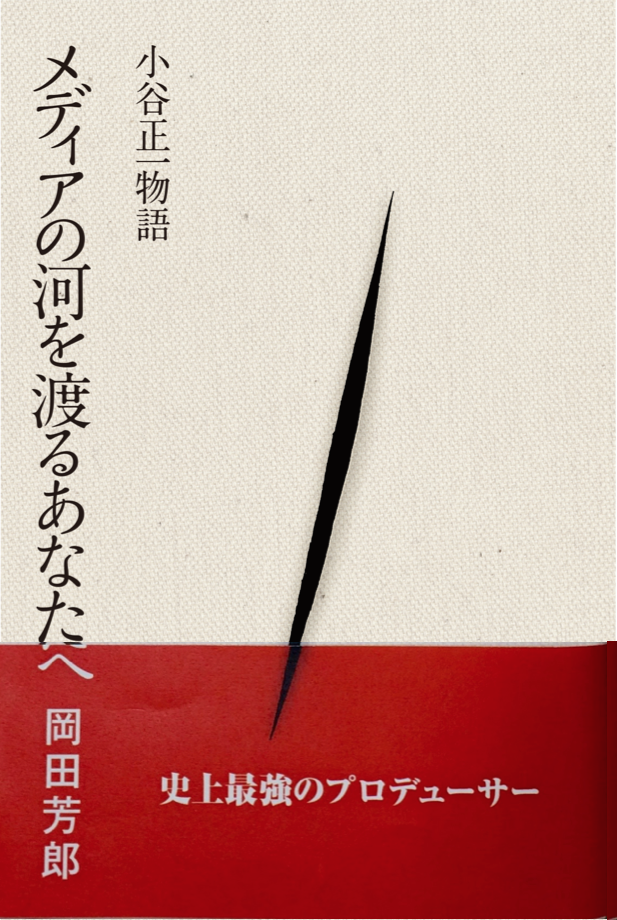

「メディアの河を渡るあなたへ 小谷正一物語」

著者・岡田芳郎

試し読み、ご購入はコチラから。

池澤夏樹訳・日本国憲法前文を『新世紀へようこそ+』から抜粋し、公開しました。米同時多発テロを受けて2001年に発信されたこの文章を、14年後の今日ふたたび、お届けします。

■内容

050 私訳・日本国憲法前文

051 日本国憲法と日米安保条約

■「特別抜粋版」公開に際してのコメント(本書所収)より

人間は武力・暴力に対して理想主義を掲げることでなんとか自滅を避けて来たのではないか。

理想主義の一例として「日本国憲法」の前文があります。

アメリカは多くの思想が交錯する複雑な国です。その中の最も理想主義的な部分が終戦直後の日本国民の心情と繋がってこの文章が生まれました。ぼくたちは68年と4か月の間、この精神に沿って国を運営してきました。

憲法を解釈で無力化しようとする力が強い今、これは改めて丁寧に読まれるべきものだと思います。

2015年9月11日 池澤夏樹

以下のRomancerでの販売委託2作品が、BinBストアで販売開始となりました。

「トキメキ君からヒラメキマンへ」(関場純様)

「東海道新幹線 車窓の爆笑ウンチク 727連発」(土天海様)

BinBストア以外でも順次販売開始となります。

『メディアの河を渡るあなたへ 小谷正一物語』この題名はいいけど、今ひとつなんの本だかわからないよ……そう言われてしまった。

実は、我が社のスタッフにこの仕事は河を渡るようなもんだとハッパをかけたい一心で取り組んだ作品だった。

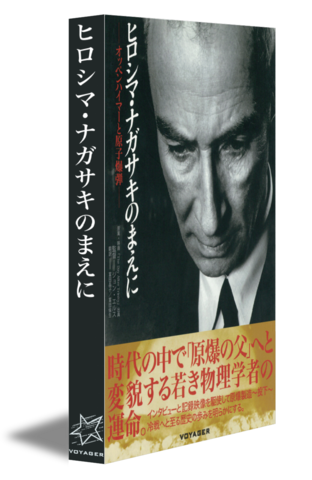

あれから70年……

戦争の真の終わりを考える

私たちにとっての教科書

昨年8月にRomancerにて無料公開していた『ヒロシマ・ナガサキのまえに』。

Romancerでの制作事例であると同時に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

弊社BinBストアにて発売中です。

訳者、富田晶子・富田倫生両氏による、翻訳メモとしての「マンハッタン計画への道」もお読みください。

国際電子出版EXPOボイジャーブースでの講演ビデオ「商業出版のためのRomancer活用講座」が公開になりました。

この講演は個人・法人を問わず、商品として販売する際に最適な電子本を作るためのポイントを説明したものです。

などの方法をビデオで解説しています。 ぜひみなさまの制作の参考にしてください。

2015年7月4日東京国際ブックフェアで、作家・片岡義男さんと評論家・佐々木敦さんの公開セミナーがボイジャー主催で行われました。題して「スローなデジにしてくれ」。思いがけない作家の創作のプロセスを垣間見ることのできる貴重な記録となりました。

2015年7月1日(水)から7月4日(土)まで東京ビッグサイトで開催される第19回国際電子出版EXPOに、ボイジャーが出展します。

Romancerに関する無料公開セミナー、無料ステージも多数ございますので奮ってご参加ください。

広告の今と未来を読むニュースサイト「電通報」に、弊社代表・鎌田のインタビュー記事が掲載されました。デジタルとの出会い、様々なメディアでの経験、そしてたどり着いた「本」について、お話しさせていただきました。

「本の書かれ方・読まれ方・作られ方が変わり、やがて社会が電子書籍に追いついてくる」

Romancerについてもふれられています。

http://dentsu-ho.com/articles/2534

みなさまから御注目をいただきましたこと感謝いたします。通常、休日は残念ながらPV数は低位安定です。この連休お出掛けになる人ばかりで、さぞかし悲惨な状況かと想像しておりました。ところが現実は全く逆でした! アクセス数は通常の3倍にものぼりました。さらに多くのお問い合わせを頂いております。続々と出版のご相談を承っております。元の姿からの変身、新しいアイデンティティを作るシンデレラテクノロジーについての女性研究者から。PDFで書かれた作品をリフロー対応にしたいというご要望。ご自分で作られたEPUBデータがこのままで良いかを質問された方。懸賞小説に応募され、自費出版として印刷した旧満州を舞台にした物語を今度は電子本でトライしたいとのお申し出.........などなど。それぞれが充実したパワーフルな内容です。近々、公開・販売へと進まれることでしょう。乞うご期待です。