そりゃそうだとも。健康なあなたにとって病気など、どこ吹く風と思っていることだろう。でも必ず病気はやってくる。きっと駆け足で。そうなった時……あなたは病院の群れの一人となり、渦の中に木っ端のごとく孤独の淵に追いやられていく。経年の健康変化を通し助言する医師はいるのか? 誰があなたの健康を見守るだろう。出会う医師の一人もなく、ひたすら待ちつづける長い列のなかで浮き沈みを繰り返し、仰ぎて現れるクモの糸にすがるだけなのだろうか。

そりゃそうだとも。健康なあなたにとって病気など、どこ吹く風と思っていることだろう。でも必ず病気はやってくる。きっと駆け足で。そうなった時……あなたは病院の群れの一人となり、渦の中に木っ端のごとく孤独の淵に追いやられていく。経年の健康変化を通し助言する医師はいるのか? 誰があなたの健康を見守るだろう。出会う医師の一人もなく、ひたすら待ちつづける長い列のなかで浮き沈みを繰り返し、仰ぎて現れるクモの糸にすがるだけなのだろうか。

2月2日~6日にかけて、台北市南港展覧館で「台北国際動漫節」が開催されました。動漫とは動画(アニメ)と漫画のイベントのこと。昨年は約40万人を動員しており、来場者の多くは10~20代の若者が中心。四方八方から押し寄せる人もなんのその。彼らは会場内をたくみにすり抜け、お目当てのブースへと姿を消してゆくのでした。今回はボイジャー特派員が会場の様子を紹介します!

●日本コンテンツ席巻 「会場限定」は魔法の言葉

会場内を見て驚き! 物販のほとんどが日本の漫画・アニメのコンテンツ。紙版コミックスはもちろん、キャラクターのフィギュア、文房具、トートバック、布団カバーといった雑貨までもが陳列されています。人気キャラクターであれば財布でも耳かきでもなんでもバカ売れするんじゃないか!? そんな錯覚を起こすほどの熱気が会場全体に渦巻いていました。

青文出版では「青のエクソシスト」「Re:ゼロから始める異世界生活」を正面ポスターに

小説は時間をかけて作り上げるもの……とは限らない!

2017年2月4日(土)~5日(日)、日本で初めてのイベントが行われました。それは「たったの2日間で小説を完成させ、さらに販売まで行う」という非常に刺激的な内容……、その名もNovelJam(ノベルジャム)! 作家と編集者が顔を合わせ、その場でジャムセッション(即興演奏)のようにアドリブで作品を作り上げていくという新しい試みが東京・千代田区で行われました。

◆作家・藤井太洋さんによる講演。執筆のコツを伝授します。

瀬戸内海に浮かぶ、自然豊かな小豆島。

オンラインマガジン「その船にのって」では、これまで取り上げられることのなかった小豆島の「日常」にフォーカスを当て、島民たちが自らの言葉で綴り、発信をしています。

小豆島は、暖かな人情と戦争の悲劇とを描いた感動の名作『二十四の瞳』の作者として知られる女流作家・壺井栄、その夫でありプロレタリア詩人として活躍した壺井繁治などをはじめ、数多くの魅力的な文学者、芸術家を輩出しています。これまで小豆島文学シリーズとして、そういった作品を刊行してきました。気弱な男性と老いた母親のいじらしい生き様を描いた『艪』などは、この島で生きる素朴で辛抱強い人々の姿の縮図と言えます。

「その船にのって」から、新たにsonofune booksシリーズが刊行されます。

昨日(1月25日)「グイン・サーガ 炎の群像」DVD上映会を実施させていただきました。

定員40名の予定だった予約は、わずか3日で満員御礼(楽しみにしていたけれど参加できなかったファンの皆様には大変申し訳ございませんでした m(_ _)m)。上映会にはグインファンや著者の知人などが集い、かつて生で舞台を見た方も再会に来られ、非常に和やかかつ熱気のこもった、上映会となりました。

役者さんのアドリブによるギャグパートでは大きな笑い声も。

「グイン」と「栗本薫」によって結ばれた人の繋がりを再確認し、旧交をあたためる場ともなったようです。

この舞台「グイン・サーガ 炎の群像」の台本も先日発売となりました。

作家を目指す方必見のセミナー情報のお知らせです!

日時 2017/03/05 (日) 14:00-17:30

会場 グラスシティ渋谷 10F

主催 NPO法人日本独立作家同盟

今岡清「『S-Fマガジン』元編集長から、作家を目指す人へのアドバイス」

講師の今岡清さんは、天狼プロダクションの代表として、「作家・栗本薫 未刊行作品 電子本シリーズ」を毎月刊行しています。

栗本薫(=中島梓)という作家の夫であり、『S-Fマガジン』元編集長であり、編集者として小松左京、星新一、筒井康隆らの作家の作品を手掛け、また神林長平、大原まり子らの新人を育てた方でもあります。

東京・八王子の工学院大学附属中学校にて、ロマンサーを使った特別授業を開講!

果たして中学生にも出版に興味を持ってもらえるのか…? ロマンサーチーム一同ドキドキしながら校舎を訪れました。

◆授業を行った工学院大学附属中学校。きれいな建物です。

1月12日、

http://forbesjapan.com/articles/detail/14824

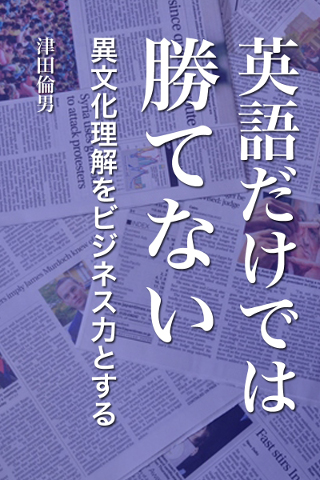

『今こそ十代留学』(1月刊行予定)『英語だけでは勝てない』(既刊)(ともにボイジャープレス)や『地方銀行消滅』(朝日新書)などの著者・津田倫男さんを囲む会が開催されますので紹介させていただきます。

海外留学や地方銀行の再編・統合の行方などを聞いてみましょう。

そこに精一杯の輝きを確かめるようなひと時を、あなたはこの一年にもてただろうか……? 絶え間なくあくせく追われながら、目先だけを見ることで一年を終えようとしてはいないか。

見上げてごらん夜の星を*……Romancerに公開された作品の数は980を超えました。瞬くようなその光は夜空の星のようです。そっと抱きしめてみると、寒空に立っているあなたの胸でチカチカと弾けあうことでしょう。ちょっぴりと胸に痛みを伝えます。ちっぽけだが生きているナ……これが忘れていた大切な感覚なんだと我にかえります。

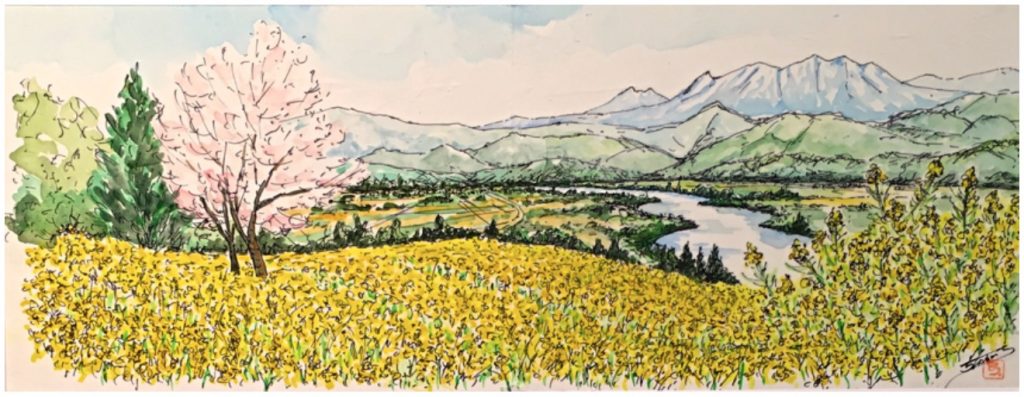

咲き乱れる花を描き続けたRomancer 作家・加藤忠一さんの作品 “菜の花” 飯山市

相模原市のギャラリー「花の群落展」より

2016年7月より天狼プロダクションにより毎月刊行されている「作家・栗本薫 未刊行作品 電子本シリーズ」。

2017年1月は、舞台台本「グイン・サーガ/炎の群像」(原作:栗本薫/脚本、作曲、作詞、演出:中島梓)を予定しています。

舞台台本というならば、実際にその舞台を見てみたいと思いませんか?

というわけで、この舞台(ミュージカル)を収録したDVDの上映会を開催いたします。

「最先端なのに人間くさい? これが新時代の電子化ツール」という記事を覚えていますか? この記事は大変反響があり、ぜひ実演してほしいという要望が多く、ボイジャーにて、電子書籍化支援システム・ブックターナーの説明会を開催しました。すでに片岡義男作品の電子化などに力を発揮したこの機械の魅力をお伝えできたと思います。

このとき、お集まりいただいた方の中から、この新しい電子化ツールの力を使えないかとの声がさっそく上がりました。それが、シンガーソングライター・種ともこさんのエッセイの電子化プロジェクトの始まりでした。

11月29日から編集者と作家の両方が参加できるイベント「NovelJam」の募集が始まりました。参加枠は編集者10名と作家20名。編集者1名と作家2名が1組となって、2日間集中して作品を仕上げるイベントです。

http://noveljam.strikingly.com

日程は2017年 2月 4日 (土) 9時 〜 5日 (日) 21時。参加費は税込8000円です。

Romancerを利用して精力的に電子出版にチャレンジしている雄多圭佑さんが、「電子著者 雄多圭佑 を囲む会」を開催しますので紹介させていただきます。

2016年春から、紀行文と小説を電子書籍として次々に刊行し、更に多くの未発表作品を公開予定。電子著作として「欧州と日本散歩」や「カレドニアン・ローズ」など、経営コンサルタントとしての経験と世界70ヶ国を旅した著者ならではの作品が並ぶ。

現在そして未来の読者の感想やこれから読みたいテーマなどについて、忌憚のない意見交換を希望しています。

「電子著者 雄多圭佑 を囲む会」

主催: 電子著者 雄多圭佑

日時: 2016年12月27日(火)18時半~20時半

会費: 3,000円

⇒軽食もしくはお菓子+コーヒーなどの飲み物付。ビールは別料金

場所: ヒヨリ+キッサ http://hiyorikissa.sblo.jp/

⇒最寄駅 千代田線湯島 春日通りを湯島天神に向かって上がった左側 徒歩約5分

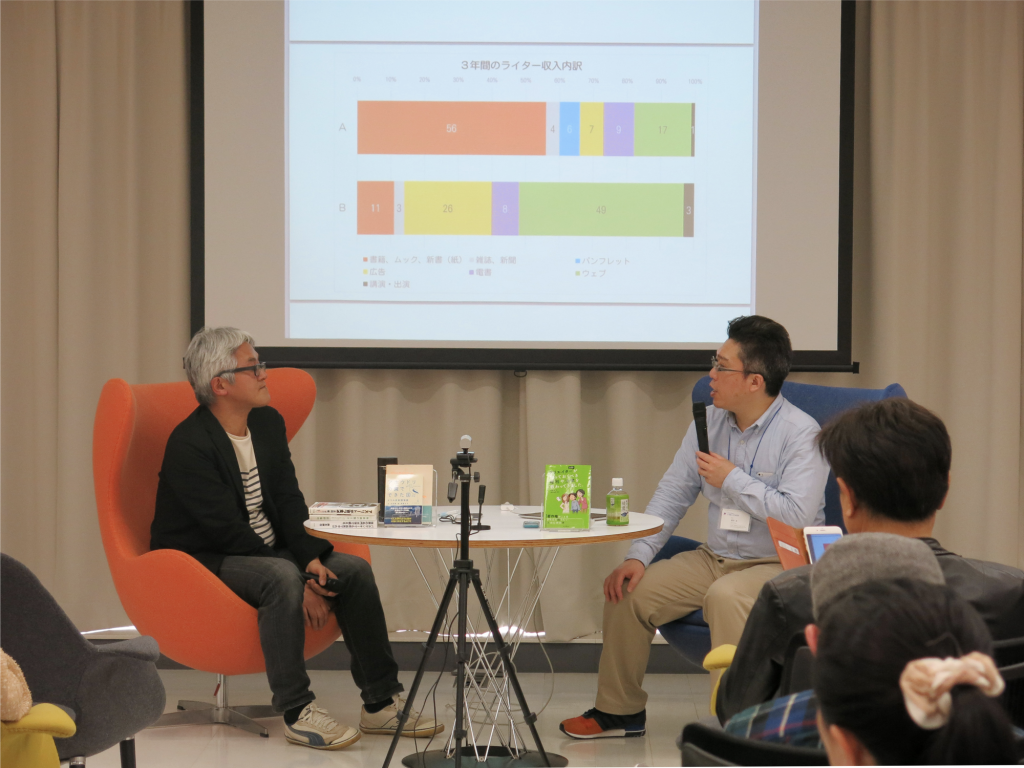

文章を書くことで生計を立ててみたいという方に、12月11日新刊『ライター志望者が知っておくべきおカネのはなし』のお知らせです。セルフパブリッシングを支援するNPO法人日本独立作家同盟講演録シリーズの最新刊です。

著者は、就職したくなかったからライターになったという古田靖さんと、出版関係のサラリーマンをやめてライターになった鷹野凌さんのお二人です。

左:古田靖氏、右:鷹野凌氏

戦争は自然にはじまり、自然に終わるわけじゃない。誰かが仕掛け、どちらかの屈服によって終わる、とても人為的なものであり原因と結果をもっています。私たち日本に即して話すなら、8月15日を忘れる人はいません。この日に至る原爆投下でおびただしい市民の命が奪われたことを言わない人もないです。なぜこうなったか、原爆投下の原因はどこにあったか……しかし同時にそのことを問う人はごくわずかです。戦争には直接の原因があります。1941年12月8日の真珠湾攻撃がアメリカと私たちが戦った原因であったことは明らかです。日本人の多くは忘れています。あまり口に出そうとはしない。だから言いたい、今日はその日なんだよと。

真珠湾に沈む戦艦アリゾナ。

今もなお戦争の忘れがたき記憶として残されている。

みなさまにご利用いただいているRomancer、会員数は3,000人になろうとしています。

デジタルの本は場所をとらない。11月16日、