いろいろ情報

ピックアップ

2017年8月1日

2007年8月1日、作詞家阿久悠は亡くなりました。今日は命日、ちょうど10年が経ちます。まさにこの時期に、私たちボイジャーはデジタル発の連載を開始しました。題して『阿久悠と歌謡曲の時代』。佐藤 剛が書き、好評に連載は回を重ねています(8月4日に第7回が公開予定)。

作詞家として大きな足跡を残し、阿久悠はこの世を去って行きました。常に時代に生きる人の心の欠落感をすくいとり、吐き出すように叩きつけてみせたのです。コンクリートの壁を素手で打つ無力感、跳ね返る音さえも鈍く打ち消される孤立、彼は存分に知っていたのでしょう。「朝まで待てない」「懺悔の値打ちもない」「どうにも止まらない」……この、ない、ない、ない、だけが妙にいつまでも心に響いてきます。誰でも、それは「ない」からはじまった……大事なことは「ない」を知っていることです。「ない」を忘れないことです。何かに立ち向かおうとするとき必ず自分が見つめなければならない一切の無を引き受けて、みんな出て行くものです。だったら今、阿久悠を語りながらこれを届けるのは、デジタル出版に向かい合うあなたへのささやかな応援歌じゃないでしょうか。

続きを読む

ピックアップ

2017年7月27日

映画『ボンジュール、アン』が公開中です。監督のエレノア・コッポラさんは80歳! 劇映画監督としてはこれがデビュー作です。

▼公式HP

http://bonjour-anne.jp/

2017年7月7日〜

続きを読む

ピックアップ

2017年7月19日

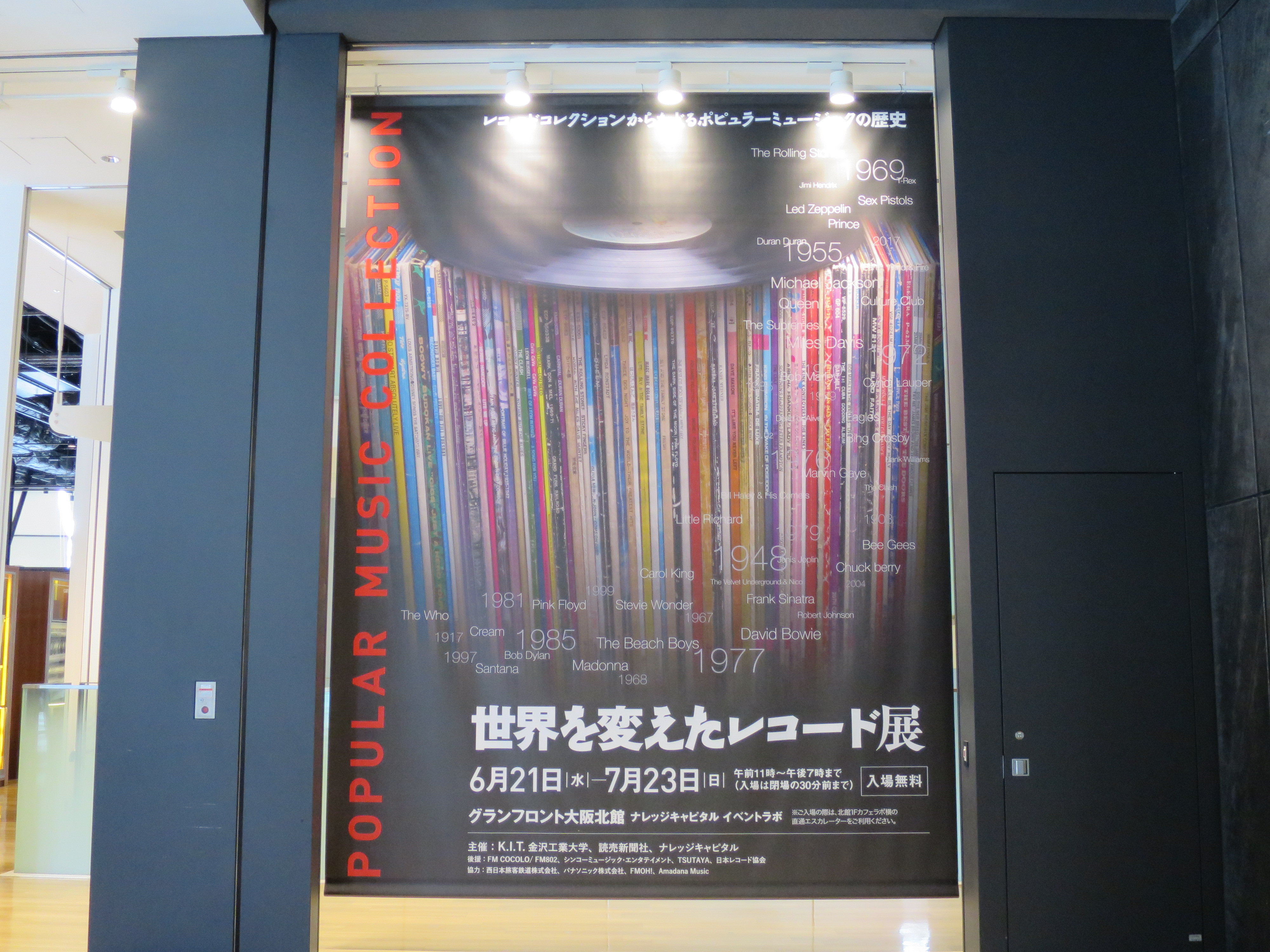

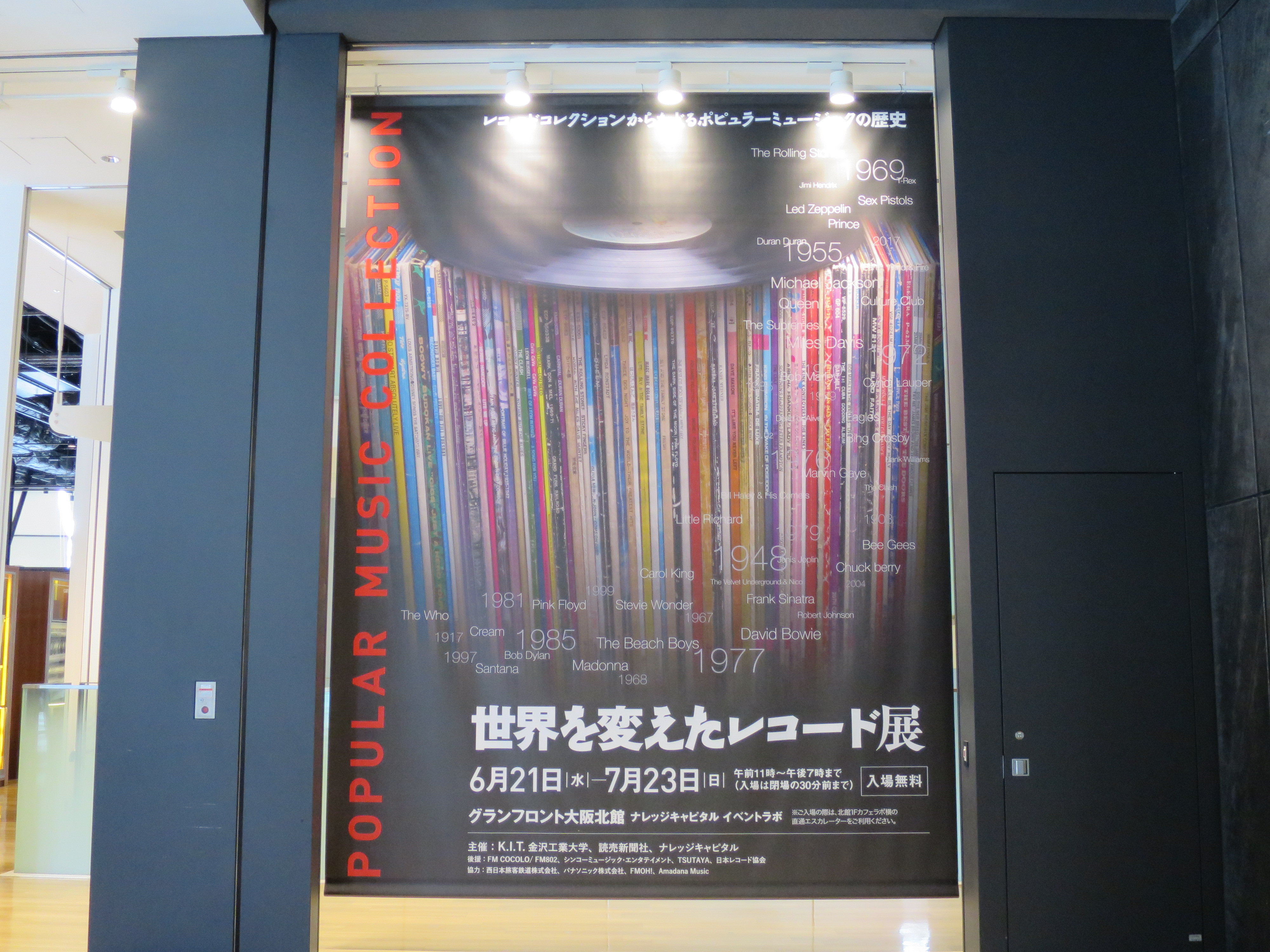

グランフロント大阪北館で、ポピュラーミュージックの歴史をたどる、入場無料レコード展が開催中です。

2017年7月23日(日)まで開催中

金沢工業大学所有の24万枚のコレクションから抜粋した5,000枚近くのLPジャケットをベースに、50mの年表「ミュージック・クロニクル」、アート性の高い150点のレコードジャケットによる「ジャケット・アート・ギャラリー」など、ポピュラーミュージックの歴史を見ることができます。

続きを読む

ピックアップ

2017年7月4日

2017年6月28日(水)、モバイルラーニングコンソシアム(mLC)が主催する「ラーニングイノベーショングランプリ2017」の最優秀ラーニングイノベーション賞が決定しました。

このグランプリは大学・大学院・高等専門学校等の研究室から新たな学習や教育環境の研究を募集するもので、テクノロジー、教育実践、教授法も含めた幅広い分野が対象となっています。イノベーティブであればどのような研究も応募できますが、一つだけ決まりがあり、審査にのぞむのは学生または若手研究者に限られます。

続きを読む

ピックアップ

2017年6月29日

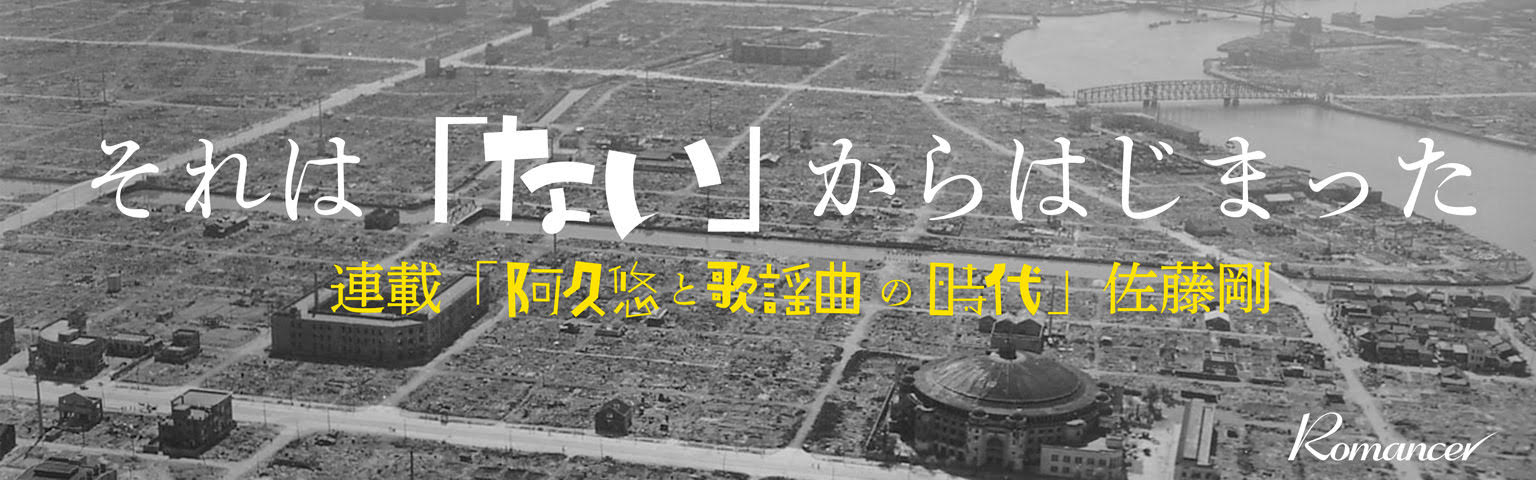

こう言ってピンと来る人はいるだろうか? そう、甲斐バンドのヒット曲。では、でいごの花が咲き 風を呼び嵐が来た……そう聞いてフムと頷く人はいるだろうか? これは、宮沢和史のTHE BOOMの大ヒット曲、「島唄」だ。プロデューサーは二曲とも佐藤剛さん。実はこの人、佐藤剛さんがRomancer Caféで連載を始めることになった。なに、なに、Romancer Caféだァ? 連載だァ? そのご質問はごもっとも、徐々にお話し申し上げるとして、佐藤剛さんの代表的著作は、『上を向いて歩こう』(岩波書店)。あのアニメで有名なジブリが発行している『熱風』で連載された作品でもある。『黄昏のビギンの物語』(小学館)。つい先だっての6月14日に発売になった『美輪明宏と「ヨイトマケの唄」』(文藝春秋)。音楽関係で意欲的な作品を次々と送り出している。その佐藤剛さんが、今度はRomancerに書き下ろしを連載で執筆されることになりました。

題して『それは「ない」からはじまった――阿久悠と歌謡曲の時代』。連載なのでどこまでいくか分からない。少なくとも100回や200回は下らないだろう。すでに大部な原稿をボイジャーは手にしているのです。

https://romancer.voyager.co.jp/cafe

続きを読む

ピックアップ

2017年6月26日

第65回日本エッセイスト・クラブ賞に、『文字を作る仕事』(鳥海修著/晶文社刊)が選ばれました。この賞は1952年創設で、1年間に発行された随想、評論、ノンフィクション、伝記、研究、ドキュメント、旅行記など、エッセイを対象としている賞です。本日6月26日授賞式が行われました。

受賞決定時、担当編集者の方がTwitterでつぶやきました。ご覧ください。本のとなりに晶文社のマーク、サイのミニチュアがさりげなく置いてあります。

https://twitter.com/noritakasaito/status/869840918689357826

続きを読む

ピックアップ

2017年6月9日

いま一番気になっていることは何といっても「ネット社会のこの後」です。……ネットがこれだけの広がりを見せてもいまだに「ネット・モラル」と匿名性の問題、著作権の問題についてはほとんど野放し状態です。……このまま放置されていると、いずれは匿名では何をいっても責任をとらなくていいという、おそろしく「いやな社会」が現出するだろうとは思います。

この文章を読んで、どう感じましたか?

これが書かれたのは2006年9月、なんと11年前。9.11は起きたが、3.11はまだ起きていなかった時期の話です。

続きを読む

ピックアップ

2017年5月26日

auブックパスの「ブックパスダイエット部」で特集されました!

ダイエットの答えは『ハミガキ』だ!

と言われても、は?って思うことでしょう。答えは「ダイエットの答えだけを書いた本」にあります(立ち読みできる範囲に書いてあります)。

続きを読む

ピックアップ

2017年5月22日

一人の漫画家が弓矢を引いて巨像に立ち向かう……そんな例えがリアルに思える「快挙」とも「暴挙」ともいえる事態の詳細が明らかになっている。キンドル・アンリミティッド=電子本定額読み放題サービスが抱える問題。最初想定した利益予測が大幅に狂い、狂わせた対象作品を勝手にキンドル・アンリミティッドから削除してしまった……実情知るわけもないが、こんなことだろうと勝手に類推していた。これが本当なら、出版社は徹底抗戦だろうに、そんな話は聞こえてこない。例によって自分本位に動いているんだろう。出版社はともかく、読者にとって、作家にとってどうなんだ? そう思っていたところに、詳細を知る情報が入ってきた。

続きを読む

ニュース

2017年5月18日

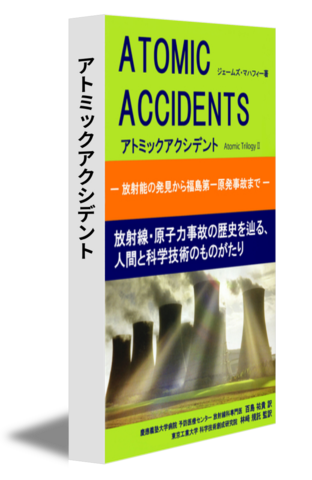

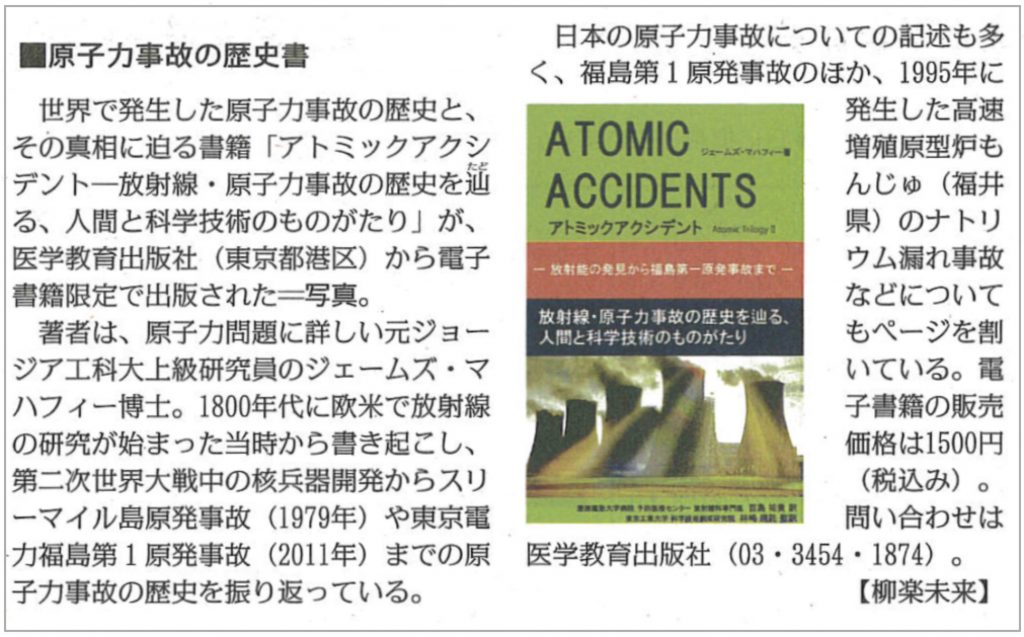

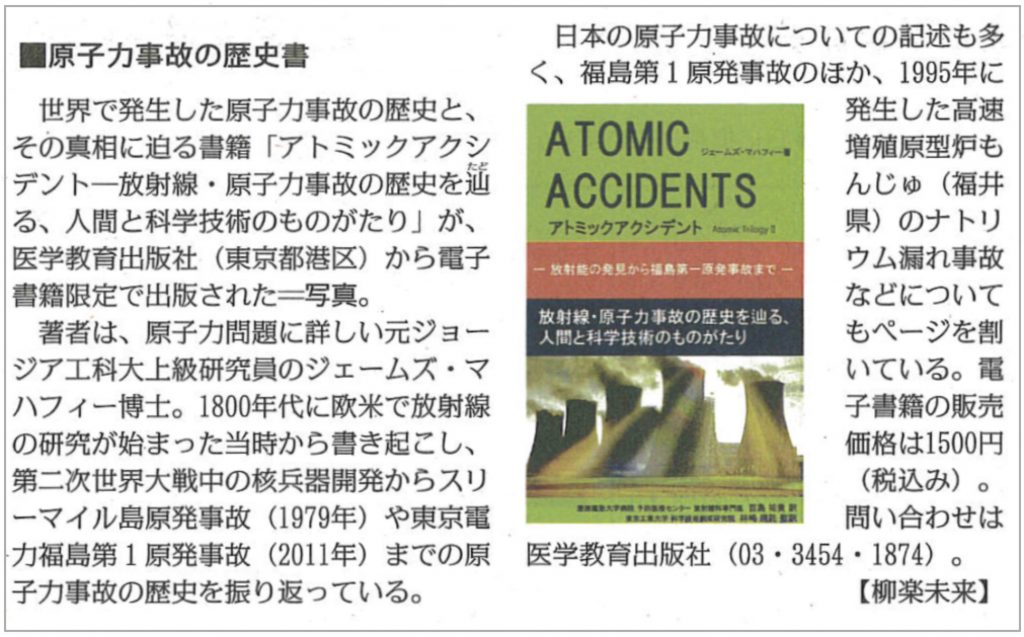

医学教育出版社発行「アトミックアクシデント」が、2017年5月18日 毎日新聞にて紹介されました。Word原稿で500ページ強、図版約80点収録。電子本限定というチャレンジングな一冊です。

▼作品紹介ページへ▼

[出典]毎日新聞朝刊(全国)より

https://mainichi.jp/articles/20170518/ddm/016/040/005000c

続きを読む

ピックアップ

2017年5月16日

Romancerにて「オペ・おかめ」「トーマス・クーン解体新書」を出版した藤永茂さんのご紹介です。

▶作家ページヘ

満州国長春に生まれ、現在はカナダのアルバータ大学名誉教授という風変わりな経歴を持つ藤永さん。この人は優れた学識と同時に、人間への暖かいまなざしと、権力の横暴に対する熱い義憤を持つ情熱の人でもあります。科学者としての深い知見に生み出された学術書と、作家としての想像力に生み出された小説は、いずれも読者に多くの収穫をもたらしてくれます。

続きを読む

ピックアップ

2017年4月25日

斎藤晴彦著『おかし男、役者だった』という本が出版されている。

悲しいです。斎藤晴彦さん、あなたがもうこの世にいないなんて、本当に泣けてくる。かつて神楽坂にイワトという素敵な劇場があった。毎年、大晦日にそこで恒例のように行われていたシューベルト“冬の旅”の独唱会。今となっては彼の晩年の舞台となってしまった…… 高橋悠治のピアノ伴奏が流れ始めると、舞台に立った斎藤晴彦さんはちょっとしわがれた、それでいて哀愁にみちたあの声で、菩提樹を高らかに歌いはじめた。

続きを読む

お知らせ

2017年4月20日

作家のための小さなお店 - Romancer Storeです

4/21(金)オープンしました。

https://romancer.voyager.co.jp/store/

ひとりひとりの作家、ひとつひとつの作品を、埋もれさせることなく紹介するお店です。

ここに集まったものは「世の中の人に読んで欲しい」という思いから生まれた珠玉の作品です。ベストセラー作品とは全く異なる輝きを放っています。

気になったらすぐにWebブラウザだけで試し読みすることができます。ぜひ読んでみてください。

出版の多様性を目指して

紙の本では出版できないような思い切った内容の本が並んでいます。

「出版の多様性」を目指しています。デジタルの力でみなさんの自由な出版を支援するために、Romancerは生まれました。

そこからさまざまな作品が生まれています。

続きを読む

ピックアップ

2017年4月17日

ブナの美林を見ることはない。林が人々への恩恵につながるのは、苗が植えられて何十年も経た後のことだ。当然、植えた人はこの世にもういない。それなのに人はどうして木を植えるのだろうか。後世に何かを継なげたい、残すべきことを今やる、ということだろう。聞いて耳が痛くないか。そういう人は続きを読んでほしい。

続きを読む

ピックアップ

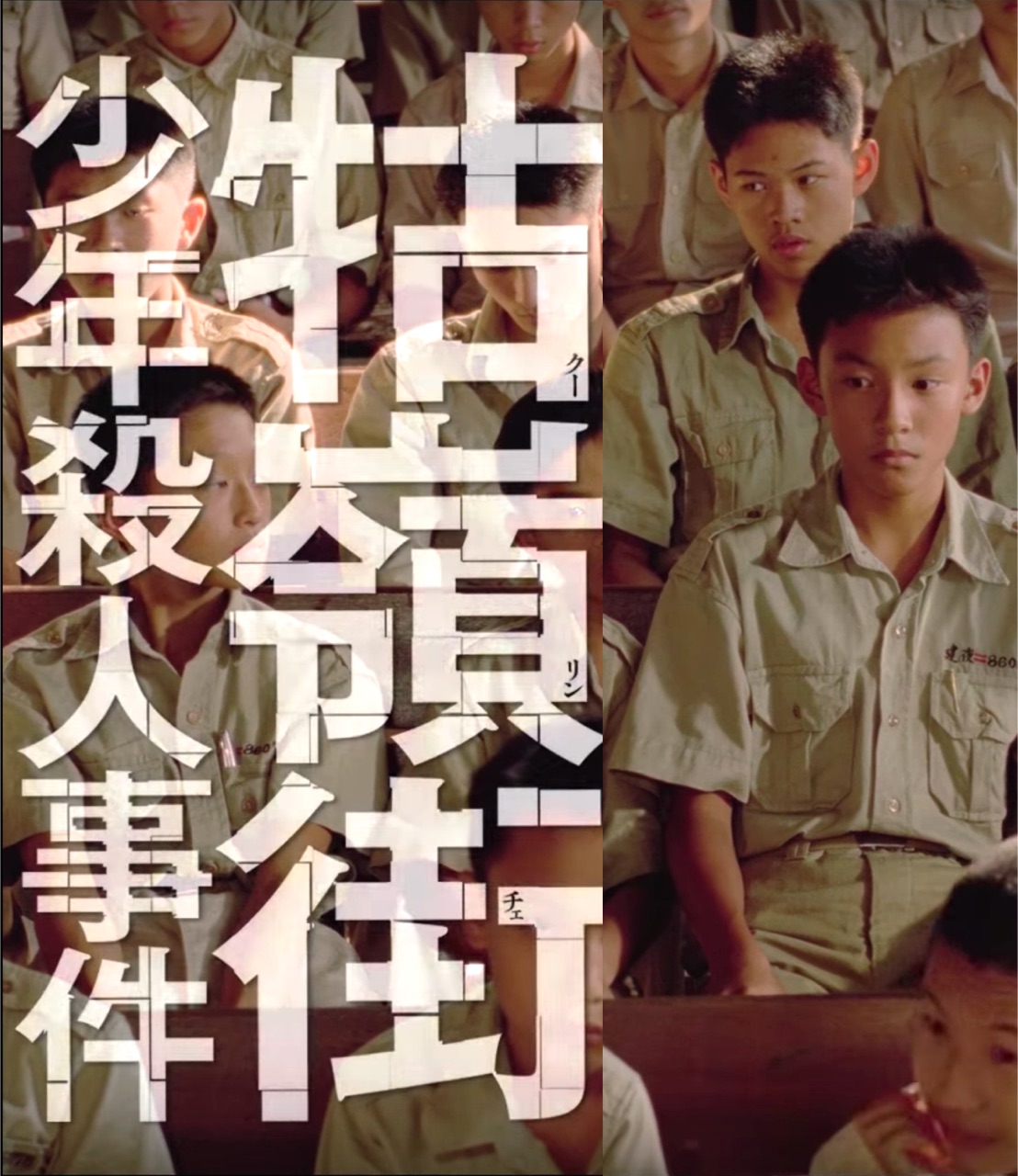

2017年3月23日

1992年ひっそりと日本で公開され、さしたる話題にもならず消え去っていった映画が約25年ぶりに公開されている。デジタルリマスター全編236分、約4時間のノーカット版『牯嶺街少年殺人事件』だ。有楽町角川シネマでは連日満席というという状況が続いている。何とも驚くことばかり。なぜこのような映画がいまになって注目を集めるのか……? 当時、評価も得ず、すでに監督のエドワード・ヤン(楊德昌)も世を去り10年以上を経過している。生きていれば70歳になるという、多くの人にとって忘れられたといってなんの痛痒もないはずなのに……

続きを読む

ピックアップ

2017年3月17日

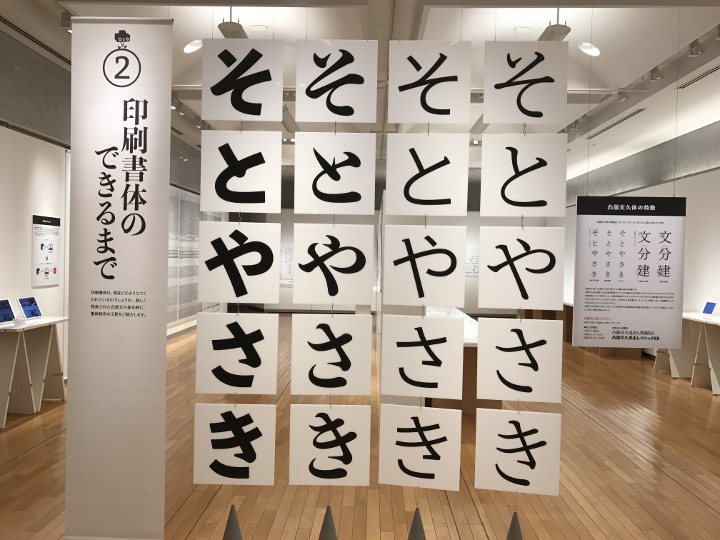

本などで使われる印刷書体の歴史の展示が東京・文京区にある印刷博物館で始まりました。アナログからデジタルへ、普段あまり気にしない印刷書体の過去・現在・文字のこれからがわかります。(3月11日〜6月18日まで)

この展示で注目なのは、最先端のデジタルの印刷書体はもちろんですが、活版印刷で使われた金属活字関係の展示です。

活版印刷の原理は版画と同じです。出っ張っているところにインクを塗りつけ、紙に転写する。とてもシンプルなものです。

続きを読む

お知らせ

2017年3月6日

2017年3月5日(日)、「『S-Fマガジン』元編集長から、作家を目指す人へのアドバイス」と題したセミナーが開催されました。

講師の今岡清さんは作家・栗本薫(=中島梓)の夫であり、編集者として小松左京、星新一、筒井康隆らの作家の作品を手掛け、また神林長平、大原まり子らの新人を育てた方でもあります。栗本さんも『小説道場』の作者として後進の育成に励んだことがあり、夫の今岡さんもその遺志を継いで若い小説家の雛たちにエールを送りました。

会場はグラスシティ渋谷10F。清潔感漂う、窓からの眺めが良い、素敵な場所です。講演の始まりには暖かな、その終わりには熱のこもった拍手が、今岡さんを歓迎しました。

続きを読む

ピックアップ

2017年3月3日

誠文堂新光社から『デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン その過去と未来』が刊行されました。

ボイジャーが1990年代に発売したマルチメディア作品『稲垣足穂「タルホ・フューチュリカ」』『るじろむ』『富田倫生「パソコン創世記」』が紹介されています。みんなデジタルの本です。

続きを読む

ピックアップ

2017年3月1日

\セール情報 4月1~30日/

Amazon Kindleでセール中!(300→150円)

藤永茂『オペ・おかめ』

「オペ・おかめ」とは、一体何なのでしょうか?

作品の魅力をお伝えします。

続きを読む

お知らせ

2017年2月23日

去る2月18日は、故・栗本薫(=中島梓)氏の誕生日でした。

2009年に亡くなる前の最後の誕生日の月に、栗本氏は一曲の歌を書き上げます。

題名は「誕生日の夜に」。

父と母、そして親しい人たちへの感謝を歌い上げた心温まる歌の名前の冠されたライブが、栗本氏のラスト・ライブだったそうです。そして彼女の没後も毎年、夫である今岡清氏と歌手の水上まり氏によって、誕生日には中島梓トリビュートライブが開催されています。

今年も、高田馬場のライブハウスに、故人の人と作品をこよなく愛する人たちが集まり、笑いあり涙ありの暖かな空間が織りなされました。

その誕生日に、中島梓唯一の私小説『弥勒』をBinB storeで先行発売させていただきました。

1979年というグイン・サーガシリーズがはじまった年に、文芸誌「群像」(講談社)で発表された本作は、栗本薫・中島梓を知る上で欠かせない作品です。

«

1

…

9

10

11

12

13

…

20

»