片岡義男.comでは、700編以上のエッセイを無料で公開しています。月・水・金には、新しいエッセイが公開されています。

https://kataokayoshio.com/essay

春を迎え、学校や会社で新しい生活が始まる季節に、片岡エッセイも新たなシリーズに突入します。4月6日からは、「片岡義男の書評」が始まります。『週刊朝日』に掲載されている、日本の書籍を1冊ずつ取り上げた書評です。

片岡義男.comでは、700編以上のエッセイを無料で公開しています。月・水・金には、新しいエッセイが公開されています。

https://kataokayoshio.com/essay

春を迎え、学校や会社で新しい生活が始まる季節に、片岡エッセイも新たなシリーズに突入します。4月6日からは、「片岡義男の書評」が始まります。『週刊朝日』に掲載されている、日本の書籍を1冊ずつ取り上げた書評です。

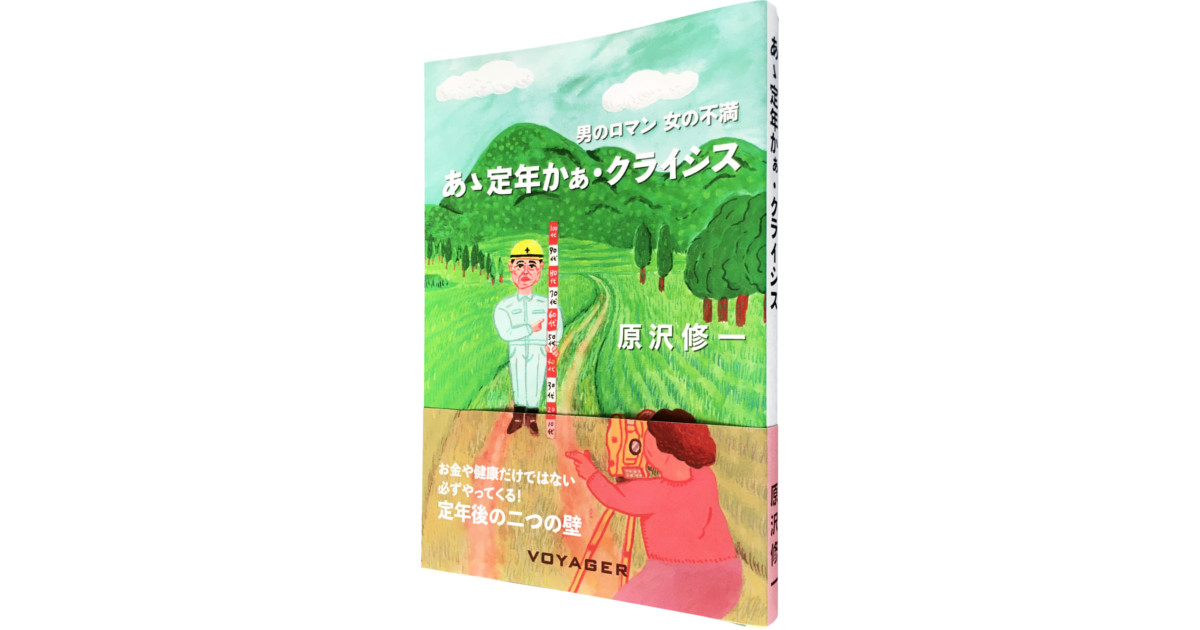

「定年」という言葉を見ない日、聞かない日はない、そう言っていいくらい流行っている。そんな言い方をして大変申し訳ない。ごめんなさい……だが、「定年」もダイエットのように本の商売種になっているように見えて仕方がない、人の苦境をながめて。こんな本と私たちが出版する「定年」の本は同じであって欲しくない。そう思って一生懸命考えをめぐらした。イラストレーターのヘロシナキャメラにお願いすることになったのも、彼が持っている何かしたたかな心根の強さに応援を頼もうとしたからだ。ヘロシナキャメラは私たちの意見に耳を傾けてくれた。そして人生は測量のようなものだろうという私たちの結論をまとめてくれたのだ。ラフが上がってきた。一人の男が棒を持って立っている。棒には年代という目盛りが刻まれている。レンズを覗く後ろ姿は妻らしき女性がいる。手を動かしあっち、こっちと指図している。

Romancerをお使いのみなさまに、朗報です。

去る3月1日(木)よりRomancer Cafeの人気連載『阿久悠と歌謡曲の時代』第1部20回分のバックナンバーを特別公開しました。Romancerに登録いただいているメールアドレス/パスワードで、特設サイトからお読みいただけます。4月2日(月)までです。

特設サイトはこちら

https://romancer.voyager.co.jp/cafe/back-number_01

テレビの黄金期、ドラマの演出家として活躍した久世光彦さん。彼はその晩年に『マイ・ラスト・ソング〜あなたは最後に何を聴きたいか』というエッセイを書いています。その中に俳優の若山富三郎さんの話があります。若山さんは亡くなる二日前、勝新太郎さんと京都のクラブへ行き、最後に「時の過ぎゆくままに」を歌ったそうです。この歌は若山富三郎さんが出演したドラマ「悪魔のようなあいつ」の主題歌で、作詞は阿久悠さんです。

泥だらけになって……田植えにはまだ早い桜の開花を待つ季節ですが、こんなメッセージをお送りしたい。

NASAの宇宙探査機ボイジャーは、打ち上げられて41年を経過し、地球から126億キロの遠きにいたり、今なお信号を送り続けています。1977年にほぼ時を同じくして打ち上げられた2号と1号のボイジャーは、太陽系の果て、冥王星の軌道外を航行しながら、時おりバッハやモーツアルト、それに日本の尺八奏者・山口五郎の音楽を金属板レコードから流しているようです。太陽系外での知的生命体との遭遇を求めて走っているのかと思うと感じ入るものがあります。私たちの会社ボイジャーはこの宇宙探査機からとられたものです。なぜそう命名したのか今にしてみれば、深遠さに背筋がのびます。これは例えこじつけであろうとも、私たちがたどった道筋とダブらせて申し上げておきたいことです。以下は、私たちの会社案内によく添付する説明のひとくだりです。

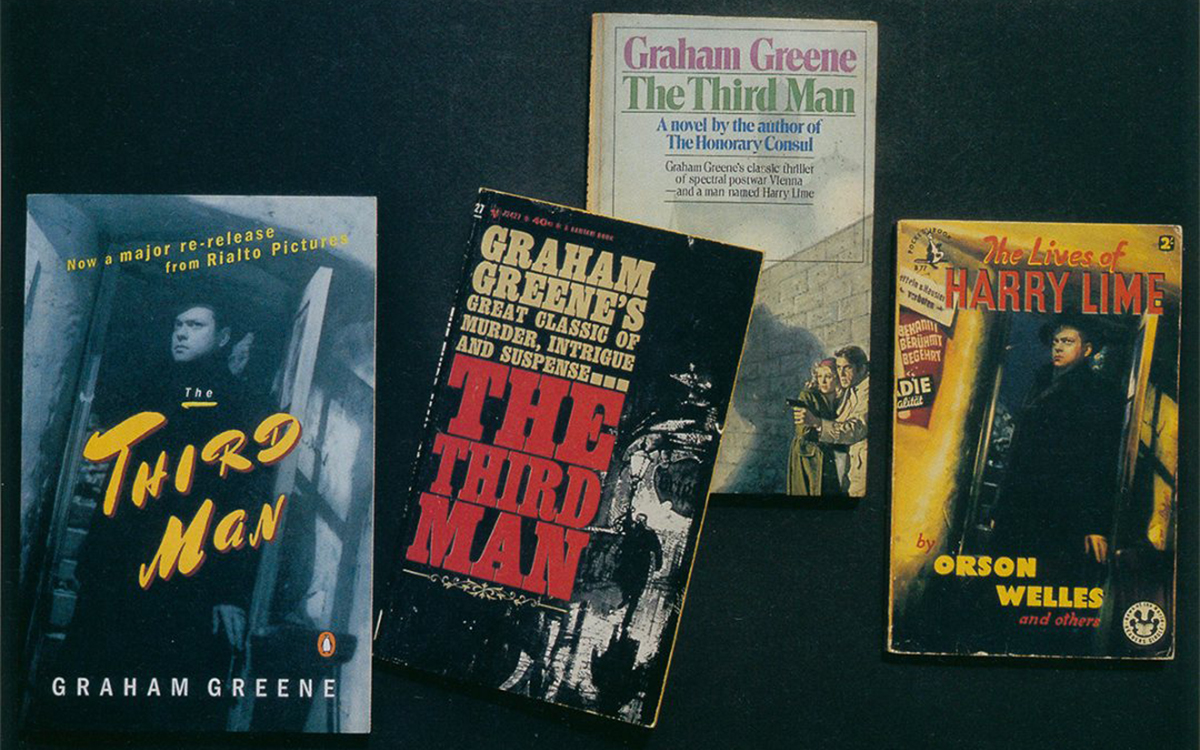

東京の山手線恵比寿駅で『第三の男』のテーマ曲がよく流れています。理由は単に駅に隣接するビール会社のCMにこの曲が使われたからだといいます。ご存知の方は多いことでしょう。キャロル・リード監督、映画『第三の男』について、片岡義男.comに興味深いエッセイが公開されています。題して「第三の男を、やっとこうして楽しんだ」(2018/3/14)。

3月11日が今年もまたやってきます。2011年、私たちを襲った大地震と津波。原発・放射能という言葉を気にかける人も少なくないのではないでしょうか。

原子核工学はわずか70年前に誕生しました。その間、多くの科学者・技術者たちが原子核に秘められたエネルギーの研究に努めました。私たちの今の生活は、彼らの成功と失敗の上に成り立っています。原子力発電による電力の供給はもちろん、放射線は病気の診断、治療に欠かすことはできません。

3.11以降、原子力に対するイメージが変わったように感じませんか? 過剰な演出を見聞きすることに慣れてしまうと、正しい判断はくだせません。どうやって原子力と私たちの未来を想像すれば良いのでしょう? そのヒントがこれから紹介する本に描かれています。

2018年3月26日に、合宿形式で行われた日本独立作家同盟主催の出版創作イベント「NovelJam 2018」のグランプリ授賞式&審査員トークセッションが開催されます。

「NovelJam」は著者・編集者・デザイナーがチームを組み、即興による出版創作を体験するイベントです。ボイジャーをはじめ、日本独立作家同盟を応援する企業が協賛しています。

著者はテーマとなる言葉をヒントに小説を書き、編集者とデザイナーが「本」にします。最終的には電子本で販売するところまで行います。2018年のテーマは「平成」で、2月10日〜12日に行われ、2泊3日の合宿で16作品が生まれました。

この作品は書籍として、本の雑誌社から2015年3月発売されました。価格は1600円(税別)。そして、今年3月23日に中央公論新社から文庫本、価格800円(税別)で発売が行われる予定です。文庫化に際して中央公論新社は電子書籍の発売も行うとのことです。

西牟田靖 著「本で床は抜けるのか」は、Web雑誌・マガジン航において2012年4月17日から2014年7月10日まで連載が行われました。Web雑誌・マガジン航は、当時ボイジャーの100%支援のもとに活動・運営していたこともあり、単行本化される際にデジタル出版はボイジャーから販売されることになりました。デジタル出版の価格は、単行本の売上への心配から低く設定することはできず1200円(税別)とし、2015年6月18日発売開始いたしました。

日本有数のブックデザイナー平野甲賀さんの展覧会が東京銀座にあるギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中です。〜3月17日(土)まで。

ギンザ・グラフィック・ギャラリー

第364回企画展 平野甲賀と晶文社展

2018年01月22日(月)〜03月17日(土)

日曜・祝日休館/入場無料

2月16日には、トークイベント「甲賀さんの本について話そう」がおこなわれます。登壇する方は鳥海修さんと日下潤一さんです。お申し込みは以下のページから。

http://www.dnp.co.jp/gallery/ggg/jp/00000713

2017年、コーヒーの話題で一番印象的だったものがある。群馬県桐生市に住む発達障害の15歳の少年が、自宅でコーヒーの焙煎ビジネスを始めたというものだ。彼はアスペルガー症候群だった。学校生活は苦労だらけだったらしいが、彼には家族が驚くほどの鋭い味覚と嗅覚があった。それがコーヒーを吟味する能力としてビジネスにつながったわけだ。

この話題は5月ごろから新聞に出始めた。秋ごろはテレビでも紹介され、年末にはKADOKAWA発行の本となった。秋以降はKADOKAWAが仕掛けたのだろうか。それとも最初からか。ともあれ、アマゾンのレビュー☆5つ、売れ筋で1700位、社会福祉ジャンルでは第3位と評判はいいようだ。

『15歳のコーヒー屋さん 発達障害のぼくができることから ぼくにしかできないことへ 』

著者:岩野 響

発行:KADOKAWA

http://amzn.asia/g4C1QHy

ジオラマやモデルミニチュアのマニアの間で『木で軍艦をつくった男』という本がひそやかなブームとなっています。

■木で軍艦をつくった男

https://store.voyager.co.jp/special/kidegun

その「男」とは、映画、テレビの黄金期に活躍した美術監督、近藤司さんです。世界的な映画監督である黒澤明に「誰や!こんなことやったの」と豪快な度胸とひらめきを認められ、1967年、ハリウッド映画『トラ・トラ・トラ!』に美術チーフとして参加します。

SF作家・藤井太洋さんと、元S-Fマガジン編集長・今岡清さんが「AIが書いた小説は面白い?」をテーマに対談を行います。お二人のファンの方をはじめ、AIと現代社会に興味にある方はぜひ、お申し込みください。

藤井太洋さんは処女作『Gene Mapper』をセルフパブリッシングし、注目を集め、その後、早川書房より代表作『Gene Mapper -full build-』『オービタル・クラウド』(日本SF大賞受賞)等を出版した気鋭の作家。

今岡清さんは亡き作家栗本薫をして、これほど新人をうまく育てる編集者はいないと言わしめた編集者です。現在は絶版・単行本化されなかった作品の電子化プロジェクトも推進しています。

▽栗本薫未刊行作品 電子本シリーズ▽

https://store.voyager.co.jp/special/kurimoto

その二人がAIをどんな風に語るのか、いまから楽しみです。

ダッシュボードで作業中、原稿をアップロードする[ファイル情報]画面や[書誌情報]入力画面が消えてしまった! というお問い合わせをいただいています。症状別に対応方法を列記しますので、ご参考にしてください。

これは折笠良さんが制作した「Scripta volant」という短編アニメーションです。みたとおり実験的な作品で、「君の名は。」「この世界の片隅に」といったいわゆる劇場用の長編アニメではありません。

クレジットをみるとプロデューサーに山村浩二さんの名前があります。山村浩二さんは世界的なアニメーション作家で、落語「頭山」をアニメ化したことで有名です。「頭山」は第75回アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされました。その作家がプロデュースした作品となれば、一見の価値がありそうだと思いませんか?

今年、朝日新聞の決算は売上4,009億円で営業利益は前期比41%ダウン。読売新聞東京本社も減益。テレビは「ゴールデンタイム」の総世帯視聴率が、この10年で65.8%から59.9%へと5.9ポイント下がったといいます。出版は何をか言わんやでしょう。なんという1年を終えようとしているのでしょうか……

Romancer(ロマンサー)作家のデジタル出版ガイド

作家自身の体験から熱い招待メッセージが伝わってくる

本日、マンガ on ウェブ主催の「第9回ネーム大賞」の最終結果が発表になりました! ネームとはマンガの下書き・絵コンテにあたるもので、佐藤秀峰先生をはじめとする、現役バリバリの漫画家・編集者のみなさんが作品を選考。今年の応募数は341件で、全作品の講評や審査の様子がWeb上に公開されています。貴重な講評を作品制作に活かせるというのが何とも嬉しい賞なのです。

1次審査の様子をRomancer版でどうぞ

全作品の講評はこちら

*マンガ on ウェブサイトへリンクします

そして今回、ボイジャーも協賛企業として参加。「ボイジャー特別賞」の選考という役目をいただきました。しかし、文字もの作品が多いRomancer。マンガに疎い我々がどのように決めればよいのか……いざ、向かい合ってみると、頭を悩ませるばかり……判断の基準をどこに据えるかということで、こちらの本を参考にさせていただきました。

作家、ライター、漫画家、イラストレータ、YouTuberを目指すクリエイターの方々に向けた、著作権セミナーのお知らせです。著作権の知識はクリエイターにとって自らを守る護身術です。大切な作品をパクリだと呼ばせないために、必須のノウハウです。どうぞ、ふるってご参加ください。

講師はライターのかたわら、NPO法人日本独立作家同盟の理事長として活動する鷹野凌さんです。参加費(税込)は2000円。以下、お申し込みページでくわしくご案内しています。

▽イベントお申込みはこちら

http://ptix.at/ZypQvS

日時: 2017/12/16 (土) 14:00 - 17:00

会場: グラスシティ渋谷 10F HDE, Inc.

一般: ¥2,000

\日本独立作家同盟の講演録(既刊)好評発売中/

http://www.gunsu.jp/p/seminarbooks.html

〈シリーズ一覧〉

●それでは小説にならない(今岡清)

●ライター志望者が知っておくべきおカネのはなし(古田靖、鷹野凌)

●サルベージ出版に挑戦 文学中年のサイバー・ディギング(持田泰ほか)

●インディーズの護身術(鷹野凌)

●凡庸な作家のサバイバル戦略(まつもとあつし、鈴木みそ、佐渡島庸平)

●日本の作家よ、世界に羽ばたけ!(大原ケイ、ヤン・ヨンヒほか)

●文章生活20年。現役ライターが初めて教える文章のコツ講座(古田靖、仲俣暁生、波野發作)

●電子出版、独立作家の執筆・出版手法(藤井太洋、仲俣暁生、鷹野凌)