ボイジャーでは、デジタル出版の未来を考える書籍を出版しています。中でも、個人のデジタル出版を解説した『50代から始めるデジタル出版』が、全国紙で紹介されるなど注目を集めています。

その著者であり、ボイジャー代表取締役/鎌田純子が、2024年9月に開催される「HON-CF(ホンカンファ)2024」のセッション『小出版「小規模出版社のデジタル・パブリッシング」』に登壇することになりました。

ボイジャーでは、デジタル出版の未来を考える書籍を出版しています。中でも、個人のデジタル出版を解説した『50代から始めるデジタル出版』が、全国紙で紹介されるなど注目を集めています。

その著者であり、ボイジャー代表取締役/鎌田純子が、2024年9月に開催される「HON-CF(ホンカンファ)2024」のセッション『小出版「小規模出版社のデジタル・パブリッシング」』に登壇することになりました。

酷暑の中、外出を控えている方も多くいらっしゃることでしょう。お家でやることも見つからない、それであれば、こっそりデジタル出版を勉強してみませんか? ボイジャーでは、デジタル出版の未来を考える「デジタル一滴シリーズ」を刊行しています。そこから3冊をご紹介しましょう。みなさんがすでに体験しているデジタル出版の新たな魅力が見つかるかもしれません。

目が見えない、体が動かせない人の読書とは?

デジタル出版で今、もっとも話題にのぼることが多いテーマがこの「アクセシブルブック」です。目が見えなかったり、視力が弱かったり、活字を読むことが苦手だったり。このような障害を持った人たちのための本とはどんな本? アクセシブルブック、読書バリアフリー法の解説と筆者たちの体験レポートを紹介しています。

電子書籍セール情報:2024年8月1日〜31日まで、Amazon/Kindleストアにて

◆ ◇ ◆

国語ICT教育の現場をレポート

大学で教育学を専攻する学生たちの様子、中学校で実際に国語のICT教育を受けるこどもたちの様子をレポートした作品です。発行から1年がたちました。

本書の取材を受けてくださった先生たちはその後も精力的に活動を続けておられます。

滋賀文教短期大学/有山裕美子先生は、大津市の研修でRomancer体験講座を開催したり、2024年8月〜11月LLブック作成講座(野口先生・欧文印刷/全4回)を担当したり、9月のHON.jpカンファレンスに登壇したりと、休む暇もなさそうです。今秋11月には滋賀県/学校図書館サポーター養成講座の講師として、「学校図書館の情報センター機能、学校におけるICT の活用」の講義を担当される予定です。

追手門学院大学/湯浅俊彦先生は、2024年3月に『次世代に向けた電子図書館の可能性』(出版メディアパル)を出版されました。読書バリアフリーへの電子書籍の貢献、コロナを契機とする電子教科書の普及など、ひと昔前にはごく一部の関係者しか理解できなかった電子図書館の価値を、歴史とともに解説しています。

電子図書館をまだ使ったことがない方も多いでしょう。実は、国内8160万人が利用できるところまで広がっています。お住まいの地域の図書館でもいつの間にか導入されているかもしれません。図書館のホームページにアクセスしてみてください。

都留文科大学/野中潤先生にもその後の授業の様子をうかがいました。こんなメッセージをいただきました。 「今年度前期の大学院の授業で、7名の院生と1名の研究生が魯迅の「故郷」を生成AIで研究し、電子ブックにて限定公開しました。この成果は、8月9日(金)から3日間にわたって開催される「つるぶん授業フェス2024」で発表予定です。このイベントでは、生成AIやCanva、Google、ロイロノートなどの最新ICT技術を活用したワークショップや交流会が開かれます。これからも教育の未来を見据えた活動を続けます」

本書の中で一番、読者の興味を引いたのは中学生が書いた『お話は短いけども。』(都立大泉高等学校附属中学校10期生)でした。担当教諭だった石鍋雄大先生に彼らは今も執筆しているのだろうかとうかがったところ、受験勉強の真っ最中で、デジタル出版どころではないとのことでした。受験の勝利を目指して、しばし、創作活動はお休みです。

◆ ◇ ◆

毎日新聞朝刊「シニアのくらしセミナー」欄で紹介

シニア作品の実例、制作ノウハウ、最新ネット社会状況がわかる、デジタル出版の解説書です。推薦文をたくさんいただきました。「発信したいことがある人に最適な一冊」「末尾の「デジタル出版30年の成長」に至っては2000年代のNHK「プロジェクトX 挑戦者たち」を彷彿させる著者自身による電子出版黎明期の体験が抑制の利いた文体で記述されており、胸を打つ」「単なるノウハウにとどまることなくデジタル出版の意義を伝えてくれる本書はあなたの最高のパートナーになる」「紙の本もいいけれど、デジタル出版はいかがですか、という鎌田純子さんの提案はとてもいい」。

実際、本は著者の名刺代わりになったようです。2024年7月30日の毎日新聞朝刊で紹介されました。

さらに、電子書籍の歴史を紐解きたい方には、次の本がおすすめです。

デジタル出版一筋の30年を振り返る

ボイジャーの創業者である萩野が1992年の創立からデジタル出版一筋の30年の年月を振り返ります。萩野はこのように話しています。 「どうしてこの様な活動を行ってきたのか? 無我夢中で生きてきただけで、未来への思慮などを抱いていたわけではありません。しかし、振り返り、過去の記録を辿ってみると、今だからこそわかる当時の気持ちを知ることができます」 電子版は、250円(税込)で、印刷版は、2,200円(税込)で販売中です。

8月になると戦争、原爆の話題が増えてきます

ボイジャーは毎年、この時期に戦争や原爆に関連した作品をご紹介しています。無論、ビジネスという視点もあります。ただそれだけではありません。一人でも多くの人に戦争とは、原爆投下とはどんな出来事だったのか、考えてみていただきたいと思っているからです。今現在、日本の国土では戦争は行われていませんが、世界中の戦争の火種を忘れることはできません。そして、一人一人が過去の狂気を知り、狂気に向かい合う姿勢を持ってこそ、戦争を食い止められると考えています。

2022年、横浜国立大学教育学部附属横浜中学校3年生が、自ら文種や文体を選びながら「ヒロシマ」と向き合い、書き著した「戦争や原爆について語り残す文章」を編纂した作品です。電子書籍化にあたり、生徒のデザインをそのまま活かしたいという意向があり、印刷版そのままを画像にして電子本にしました。詩やエッセイ、原爆の科学的解説などバラエティに富む内容です。

被爆者らの声と、市民の国際的な連帯が生んだ核兵器禁止条約の成り立ちを紹介する絵本です。 ウクライナ危機で核戦争の脅威が深まる中、子どもたちに希望を伝えます。冒頭、立ち読みできるページにある核爆弾保有国の地図、ロシア6255発、アメリカ5550発、このページだけでもご覧ください。

1941年5月生まれの加藤忠一さんがわずかな記憶をたよりに、当時の記憶を書き残したノンフィクションです。イラストの水彩画はすべて加藤忠一さんの手によるものです。こちらの作品は無料で全編閲覧できます。

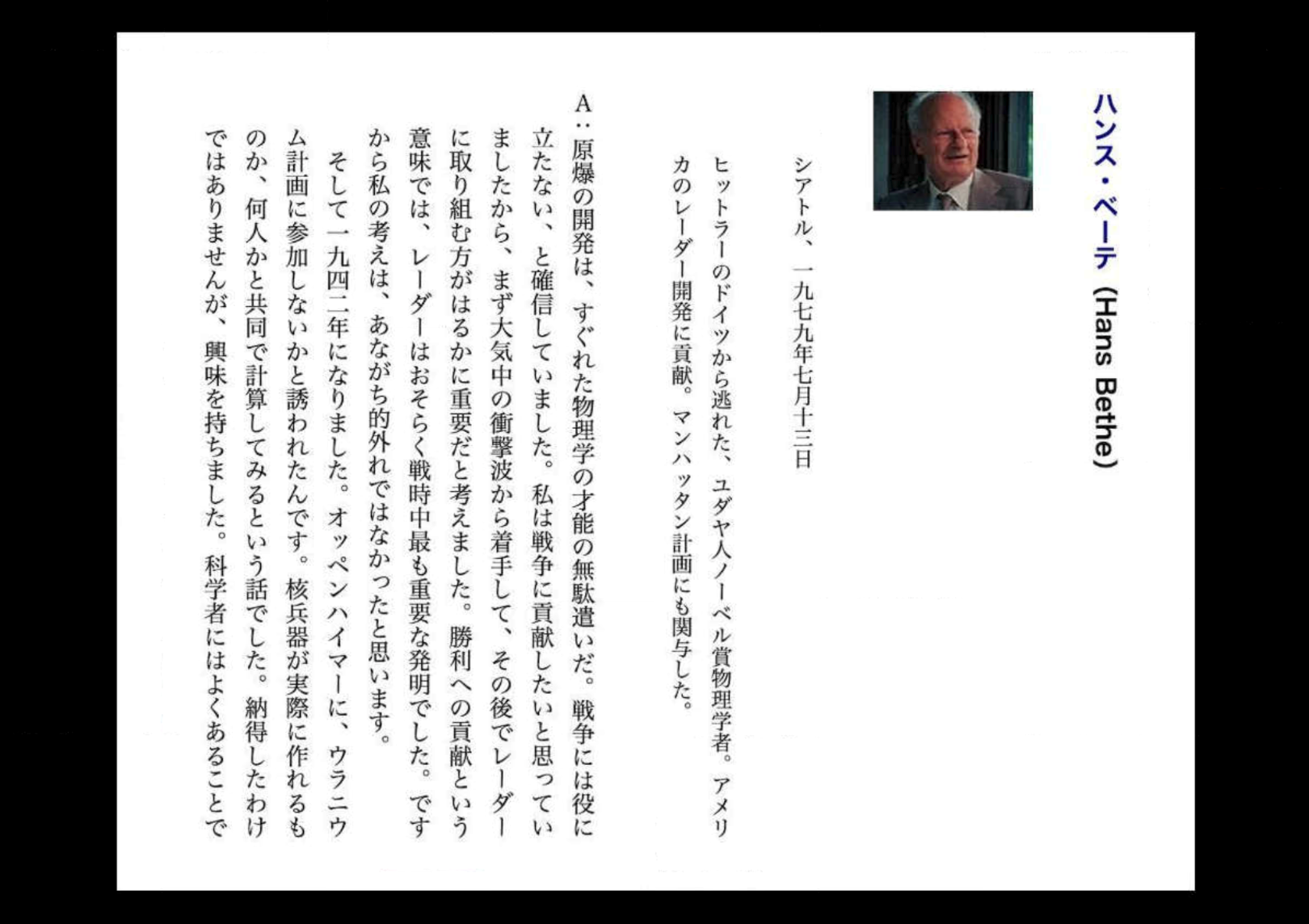

ロバート・オッペンハイマーをはじめとする原爆を開発した科学者たちの証言集。科学者たちは、戦争という狂気に弄ばれ、結果として、開発した2発の爆弾で50万人の命を奪いました。この『ヒロシマ・ナガサキのまえに』は1980年アカデミー賞最優秀ドキュメンタリー部門ノミネートされた映画『The Day After Trinity: J. Robert Oppenheimer and the Atomic Bomb』(YouTubeで閲覧できます)に登場する科学者のインタビュー全文が収められています。

小説家、エッセイストとして知られる片岡義男さんの約3,000作品をアーカイブしている片岡義男.comでは、2024年戦後特集を公開しました。この特集以外にも『広島の真珠』『チャタヌーガ・チューチュー』など、日常生活から見た戦争が描かれています。

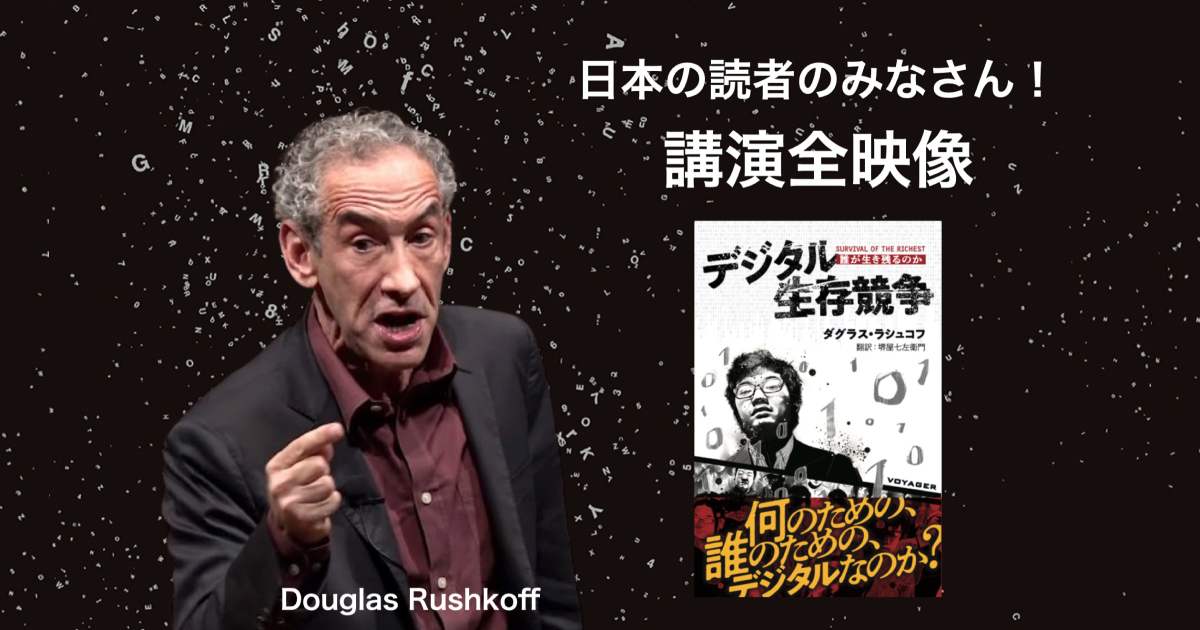

ダグラス・ラシュコフ著『デジタル生存競争』が発売されて一年が経ちました。ボイジャーは、ダグラス・ラシュコフの三作品(他に『チームヒューマン』『ネット社会を生きる10ヵ条』)を出版し、大変多くの読者への訴求を達成いたしました。

これほど注目を集める理由は何だったでしょうか?

2023年12月、来日講演のすべてが映像記録されています

技術への過剰な依存、人間性軽視。世の中の少なからぬ人々が不安を抱いているからでしょう。この一年、生成AIの本格的導入など、社会のデジタル化は顕著に深化しています。人間は遅れた厄介者のように見下され、利便こそ進む道だと利益至上主義者は叫んでいます。

ダグラス・ラシュコフは、この流れの中で、人間性を見直すべきだと警鐘を鳴らします。私たちがお互いに手を取り、見つめあい、共に生きていく活動の重要性を説きます。

この機会にどうかもう一度社会を、そして自分自身を振り返り、技術優先・人間軽視の現実を見つめ直してください。〝本〟を通じて、デジタルの明日を一緒に考えてみようではありませんか!

ダグラス・ラシュコフの三作品は、以下のリンクから、瞬時にいつでもご自分の端末でお読みいただけます。

【 ダグラス・ラシュコフ作品一覧 】

『デジタル生存競争』

たくさん作品を制作したい方や、写真を多く入れた大容量の作品を制作したい方のために、容量を使い切ったあとでも容量を追加することで制作を続けることができるようになりました!

これまでは月の変換容量を使い切ってしまうと翌月1日までは作品を変換できませんでした。ですが「どうしても今月中に作品を変換したい…!」というご要望が多くあることがわかりましたので、今回、変換容量を追加購入できる機能を導入いたしました。

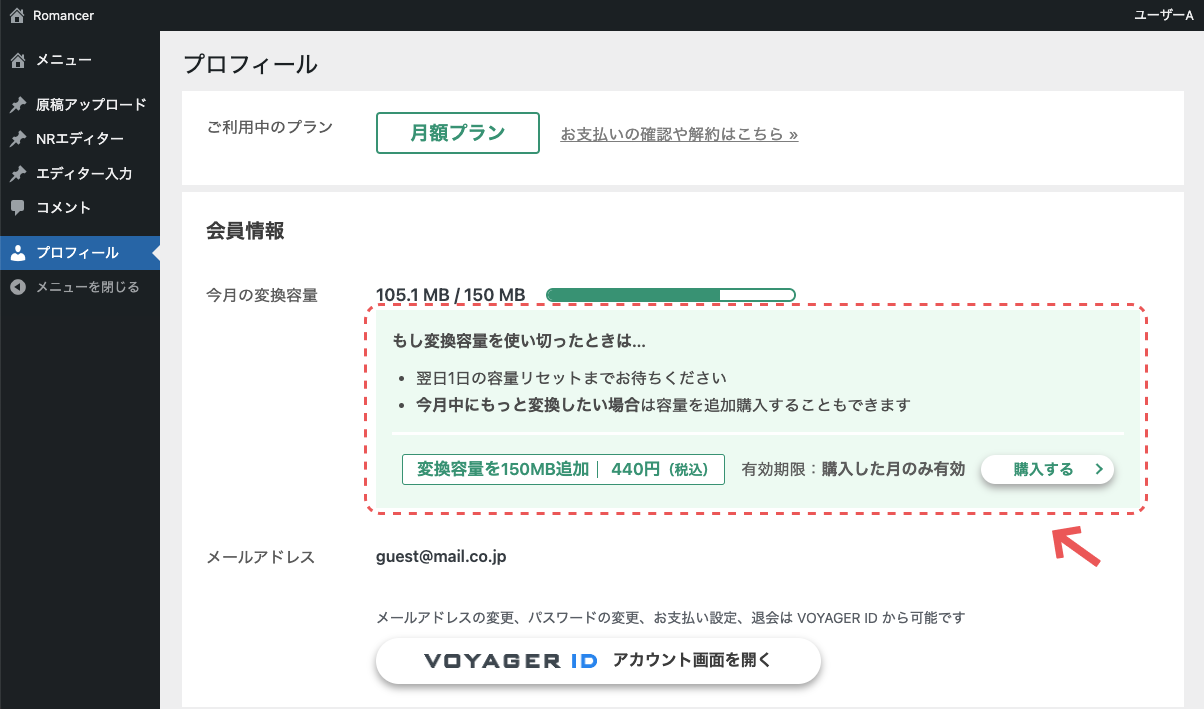

- 440円(税込)で150MB追加することができます

- 購入したその月のみ有効です

- 翌月には持ち越せないのでご注意ください

- 購入できるユーザーは月額プランとサポーターです

- 自身の著作でない作品を業務で制作される方は業務用プランをご利用ください

ここで「購入するボタン」を押すと購入画面に遷移できます。

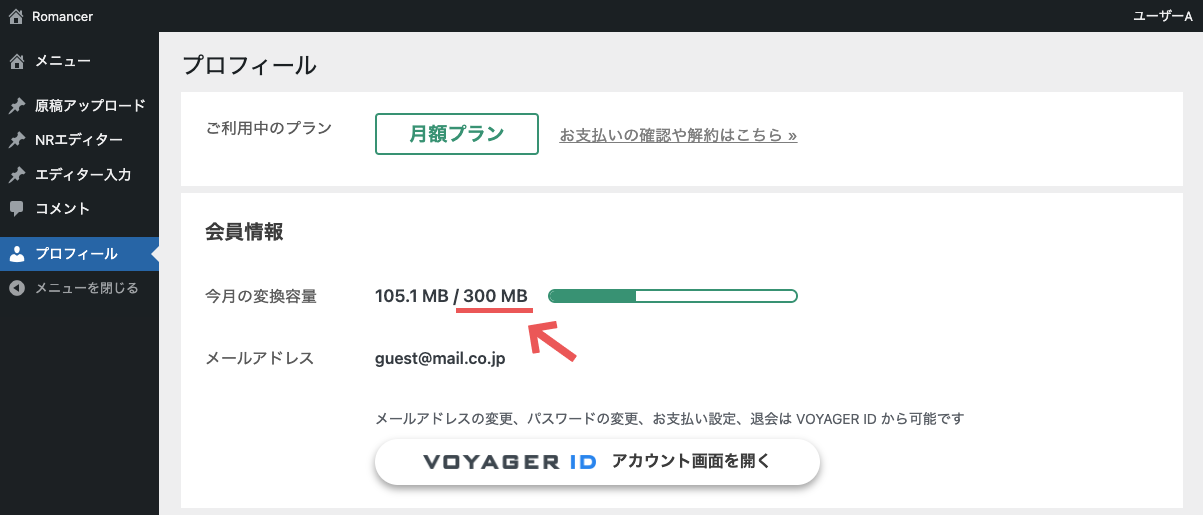

ここで「購入するボタン」を押すと購入画面に遷移できます。 これで容量の追加は完了です。作品をどんどん制作してみてください。

これで容量の追加は完了です。作品をどんどん制作してみてください。

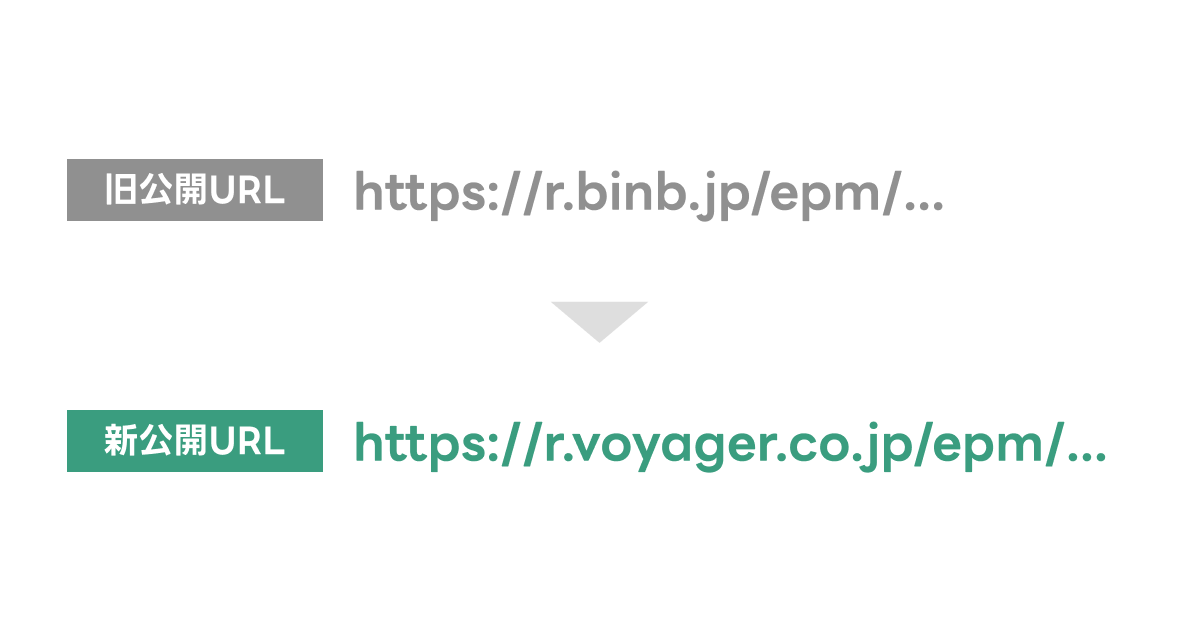

本日より、各社ブラウザのCookieサポート状況に対応するため、

公開作品のBinB URL(作品を読むためのURL)のドメインを変更いたしました。

なお、旧URLでも引き続き作品を読むことが出来ます。

なお、旧URLでも引き続き作品を読むことが出来ます。

過去に公開した作品について特別な操作を行う必要はございませんのでご安心くださいませ。

引き続きRomancerをよろしくお願いいたします。

デジタル一滴シリーズ最新刊

『アクセシブルブック はじめのいっぽ 見る本、聞く本、触る本』

5月31日刊行

『アクセシブルブックはじめのいっぽ 見る本、聞く本、触る本』を2024年5月31日(金)に、電子版・印刷版同時刊行いたします。また6月15日(土曜日)にシンポジウムと出版記念パーティーを行います。

作品名:アクセシブルブックはじめのいっぽ 見る本、聞く本、触る本

著者:宮田和樹 馬場千枝 萬谷ひとみ

電子版:1,540円(税込)

ISBN978-4-86689-342-6

印刷版:2,420円(税込)

ISBN978-4-86689-343-3

四六判 176頁

長い人生 自分を残す それを支える

『50代から始めるデジタル出版 定年で名刺を失う前に考えよう』

鎌田純子著 4/25発売

株式会社ボイジャー(東京都渋谷区、代表取締役社長:鎌田 純子、以下ボイジャー)は、鎌田純子著『50代から始めるデジタル出版 定年で名刺を失う前に考えよう』を2024年4月25日(木)に、電子版・印刷版同時に発売いたします。

作品名:50代から始めるデジタル出版 定年で名刺を失う前に考えよう

著者:鎌田純子

印刷版:1,980円(税込)

ISBN978-4-86689-345-7

C0036 四六判 144ページ/モノクロ

電子版:1,100円(税込)

ISBN978-4-86689-344-0

※理想書店、アマゾンなどのネット書店、リアル書店でご購入いただけます

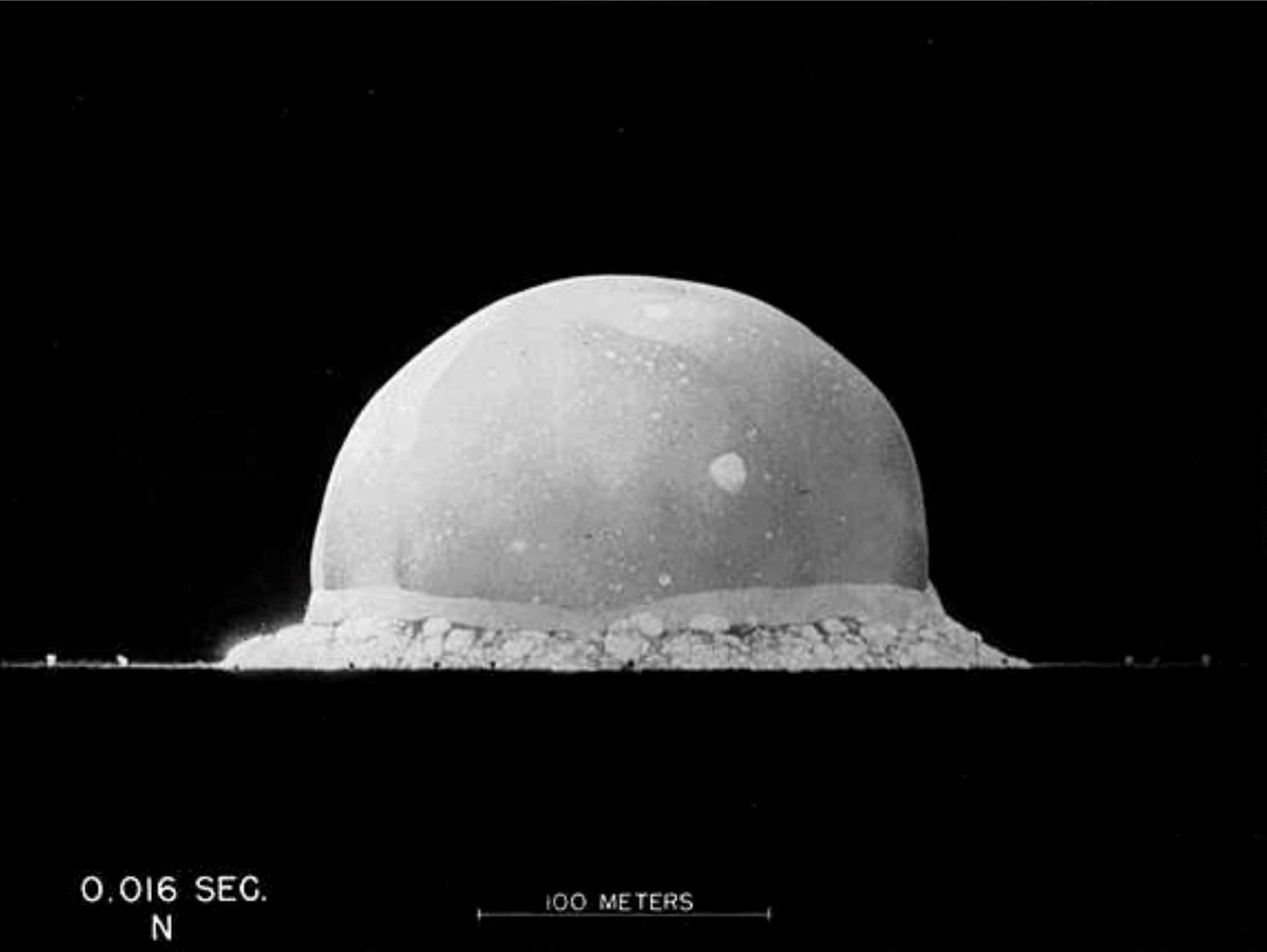

クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』がアカデミー賞(作品賞・Best Picture含め7部門)を勝ち取った。「原爆の父」と呼ばれたアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマー。2006年ピュリッツァー賞を受賞したカイ・バードとマーティン・シャーウィンによるノンフィクション「『原爆の父』と呼ばれた男の栄光と悲劇」をベースに映画はつくられた。原爆の栄光とそれをつくり出した本人がたどる最期を見ることは、私たちの「今」に強い警鐘を鳴らすことだ。

ボイジャーは、実戦での原爆投下50年の1995年、ジョン・エルス監督のドキュメンタリー映画『The Day After Trinity』を軸にしたデジタル出版(CD-ROM)の製作をした。日本語版は翌年『ヒロシマ・ナガサキのまえに』として出版された。その後、諸般の事情によりドキュメンタリー映画部分が削除されてしまったが、関連する写真、インタビュー、資料はそのまま出版・公開が継続されている。この機会に、原爆投下の前に何があったのかを見届けていただきたい。

Trinity実験 1945年7月16日 爆破後 0.016秒(添付写真資料より)

1995年の時点で、デジタル出版がこのように展開されていたことを振り返っていただきたい。多くの人たちがコンピュータのスクリーン上に〝本〟を読むことを否定する時代だった。もし、そのネガティブな勢いに屈していたならば、私たちは今『ヒロシマ・ナガサキのまえに』を見ることはできなかっただろう。どんな苦心をしてきたのか、その記録も残っている。ご参考として閲覧していただきたいと思います。

Romancerのサポーター募集は、2024年3月28日(木)12:00 に締め切りました。非常に多くのご支援をいただきありがとうございました。

Romancerをリニューアルしたのは2022年10月のことです。その際にご支援いただける方をサポーターとして募集することにしました。どれだけ申し込みが来るだろうか。思い切って特典の期間を定めませんでした。そうして募集を開始するとすぐに多くの方からお申し込みが届いたのです。驚きました。Romancerが長く続くことを前提とした特典ですから、それだけ期待を込めて申し込まれたのだと思います。皆様の思いに心から感謝申し上げます。このご支援を基にサービスを強化してまいりますのでどうぞご期待ください。

募集を締め切った後もサポーターの特典は変わりません。すでにサポーターになっている方も今まで通りご利用いただけます。

今後ともRomancerをよろしくお願いいたします。

Romancerをご利用の皆さんに向けた、アクセシビリティを高めるための制作ガイドラインをご用意いたしました。 電子書籍を作る前に、是非このガイドラインを読んでみてください。

~ガイドラインの中身を少しだけご紹介~

■「テキストで表現可能な本を画像にしないこと」 ➡画像は読み上げも検索もできません!可能な限りテキストで作ることをおすすめします。

■「意味の通じないテキストを避ける」 ➡いわゆる「ギャル文字」は読み上げも検索もできません! 「い(レヽ)」や、「な(ナょ)」などは、検索や音声読み上げの妨げになりますので使用を避けましょう。

■「リンクに関する注意」 ➡どこにとばされるかわからないリンクは不安になります! リンクは、その目的をわかりやすくすることが重要です。 リンク前の文脈、あるいはリンク文字から、リンク先が何であるかわかるようにしましょう。

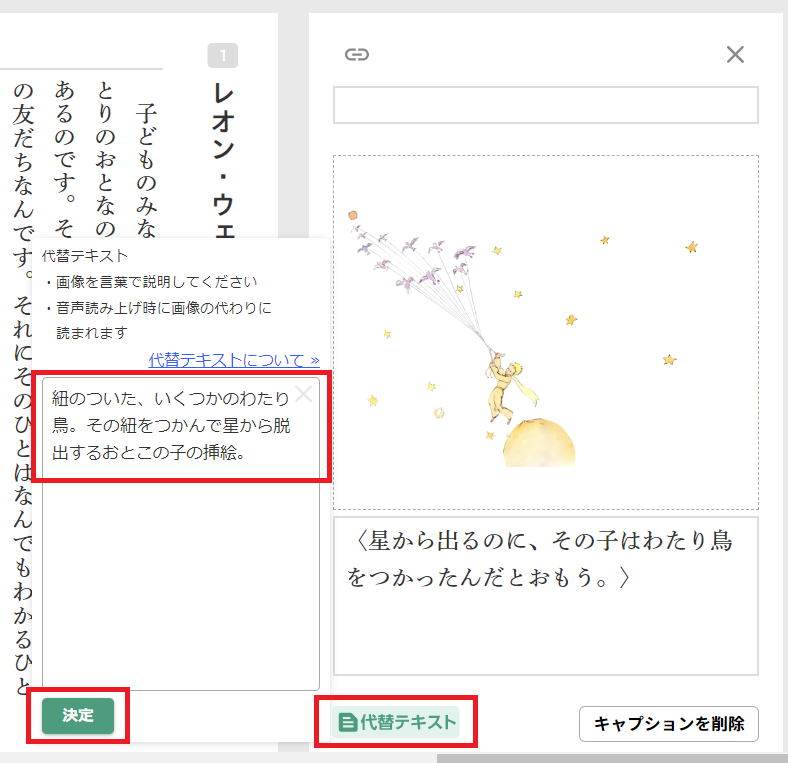

下の例を見てください。挿絵にキャプションが設定されていますが、より具体的にどんな挿絵であるかを読み手に伝えましょう。

手順 1.「代替テキスト」ボタンを押して、入力画面に挿絵の説明文を入力 2.「決定」ボタンを押す 3.「保存」したのち、「変換」ボタンを押す →URLを開いて音声読み上げをしてみると、挿絵の代替テキストが読み上げられます。

ページ全体画像も代替テキスト読み上げに対応しました!

ページ全体画像(キャプションなしの挿絵など)の場合でも、代替テキストの入力ができます。手順は上記と同じです。

奥付の代替テキストも読み上げに対応しました!

■「自動奥付」>「画像で奥付を自動生成する」で自動生成した奥付画像の場合 ➡読み上げOK! ■Romancer Frontierで作成した奥付画像を、加工せずにそのまま「画像アップロード」で奥付画像として選択した場合 ➡読み上げOK!

上記以外の画像を奥付として使用した場合は、[奥付]とだけ読み上げがされます。

上記以外の画像を奥付として使用した場合は、[奥付]とだけ読み上げがされます。

代替テキストのもっと具体的な入力例はこちらです、是非ご確認ください。

◆ ◇ ◆

ボイジャーの取り組みはこの他に、助成金を活用したアクセシビリティ向上機能の試作開発や、「アクセシブルブック はじめのいっぽ ~見る本、聞く本、触る本~」というタイトルで読書バリアフリー法の解説及び体験レポートをまとめた本の出版も予定しています。(近日刊行!)

いかがでしたでしょうか? Romancerを使ってアクセシブルな本を一緒につくっていきましょう。

2024年1月26日にダグラス・ラシュコフ初来日での講演記録映像を映像章立て付きで全編1時間30分を公開しました。この制作背景を『デジタル生存競争』の編集を担当した萩野正昭(ボイジャー創業者)が自分自身の経験とあわせてレポートします。ご覧ください。

(Click here for English version)

(點擊此處查看中文版)

2024年1月16日、『デジタル生存競争』の著者ダグラス・ラシュコフの来日講演全記録が完成いたしました。萩野正昭(ボイジャー創業者)の映像制作後記をご覧ください。

みなさん。私たちは常日頃テレビ番組を見たり、実際の講演・レクチャーなどに出席したりして、人の話を見聞きしています。講師が外国人であれば、同時通訳などを介して内容を理解します。しかし時間は、その場において一緒に過ぎ去っていきます。耳に入った今その言葉は、次に話しかけられる言葉によって押し流されていきます。区切った部分をまとめて、重ねて、全体の主旨を時間の中で把握していかねばなりません。この能力には大きな個人差が生じます。

大事なことは、流れ去る時間を戻せるかどうか。そこに記録媒体の力があります。講演を収録したビデオは、視聴者であるあなたが時間をコントロールできます。「オッと」「何だ?」となったら巻き戻せるのです。字幕を読みきれないならストップさせればいいわけです。ビデオの映像は時間に従って流れていきますが、その時間に手を出せるか出せないか、ボタンを手にしていることは大きな違いとなります。今では誰もがスマホを所有する時代です。すべてのスマホは記録を可能にしています。

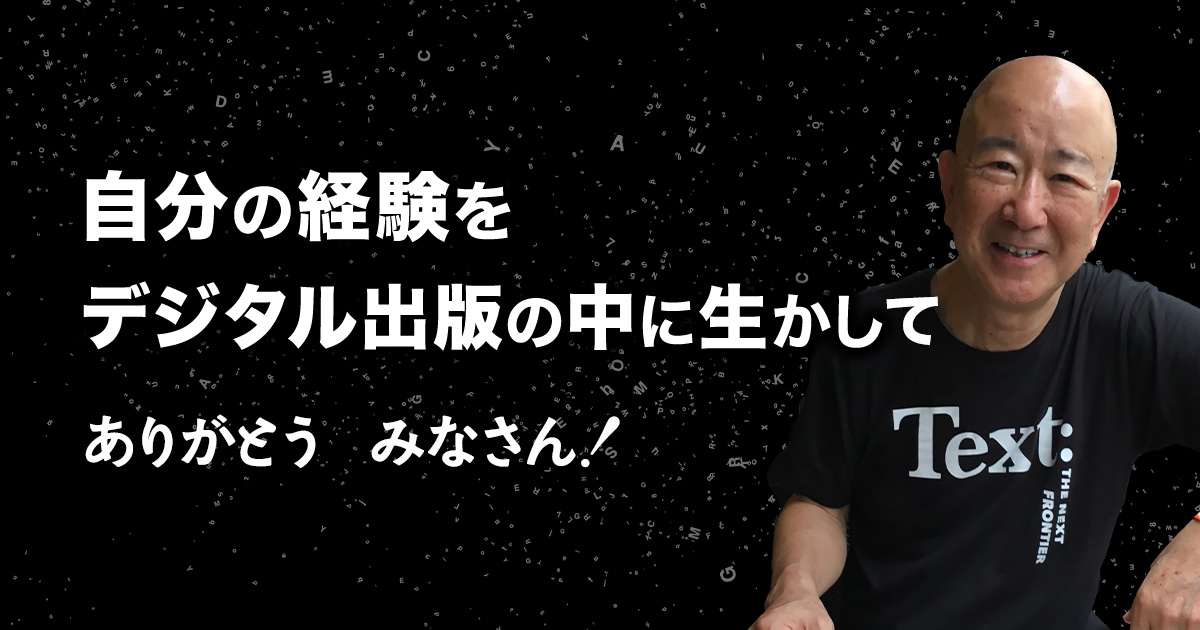

ボイジャー創業者であり、日本のデジタル出版を牽引してきた萩野正昭が、JEPA(日本電子出版協会)が主催する電子出版アワードで選考委員特別賞を受賞いたしました。 萩野からデジタル出版を支持してくださっている皆様へ、メッセージを預かりましたので、どうぞ、ご覧ください。

萩野正昭からデジタル出版を支持してくださっている皆様へ

1992年にボイジャーを創業し、デジタル出版の仕事をやってきました。今日、選考委員特別賞をいただきましたこと、心から御礼申し上げます。

31年間、ボイジャーと共に仕事をし、満77歳となり、名実、前線から身を引くことになりました。この場を借りてみなさまへ長いお付き合いへの感謝の気持ちを伝えさせていただきます。

私に与えられているスピーチの時間は限られております。31年間の苦労をお話しするにはとても足りません。そう思って、私がボイジャー創業時に書きました、いわば〝独立宣言〟のようなものを掘り出してきました。

これです——

『身捨つる祖国はありやニューメディア』、1993年、MacLife誌に掲載された一文です。

ご覧いただければありがたいです。

寺山修司が詠んだ短歌——

〝マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや〟……から、

ちょっといいとこお借りしちゃいました!

というわけで、私からのみなさまへの感謝とお礼の言葉とさせていただきます。

◆JEPA電子出版アワード2023:特設サイト

https://www.jepa.or.jp/pressrelease/20231221/

◆萩野正昭(はぎのまさあき)

1992年ボイジャー創業以来、一貫して電子出版に関わり、小さなメディアとしての出版を追求している。1946年東京都生まれ。1970年から東映教育映画部、その後1981年からレーザーディスク制作・企画、1990年パイオニアLDC取締役映画製作部長として映画のビジネス展開に従事する。1992年ボイジャー・ジャパンを設立。2013年ボイジャー代表取締役を退任。取締役ののち、現在、同社顧問を務めている。

ラシュコフは何を語ったか!?

誰も語らなかった私たちの明日を ネットに巣喰うヤツらの正体を

【ビデオURL】https://tt2.me/L/SURVIVAL/JPSPC

12月6日、ダグラス・ラシュコフは東京ウィメンズプラザのステージに立った。150名の聴衆を前に、明瞭・簡潔に語った。ネット社会の問題を、ネットを支配する収奪者を、ネット世界に自分自身を見出すあなたの役割を。日本の私たちへ、彼の呼びかけのすべてがここに収録されました。

ダグラス・ラシュコフの著作とこの収録ビデオを合わせてご覧ください

▶︎デジタル生存競争 https://store.voyager.co.jp/special/survival

▶︎チームヒューマン https://store.voyager.co.jp/special/teamhuman

▶︎ネット社会を生きる10ヵ条 https://store.voyager.co.jp/special/pobp

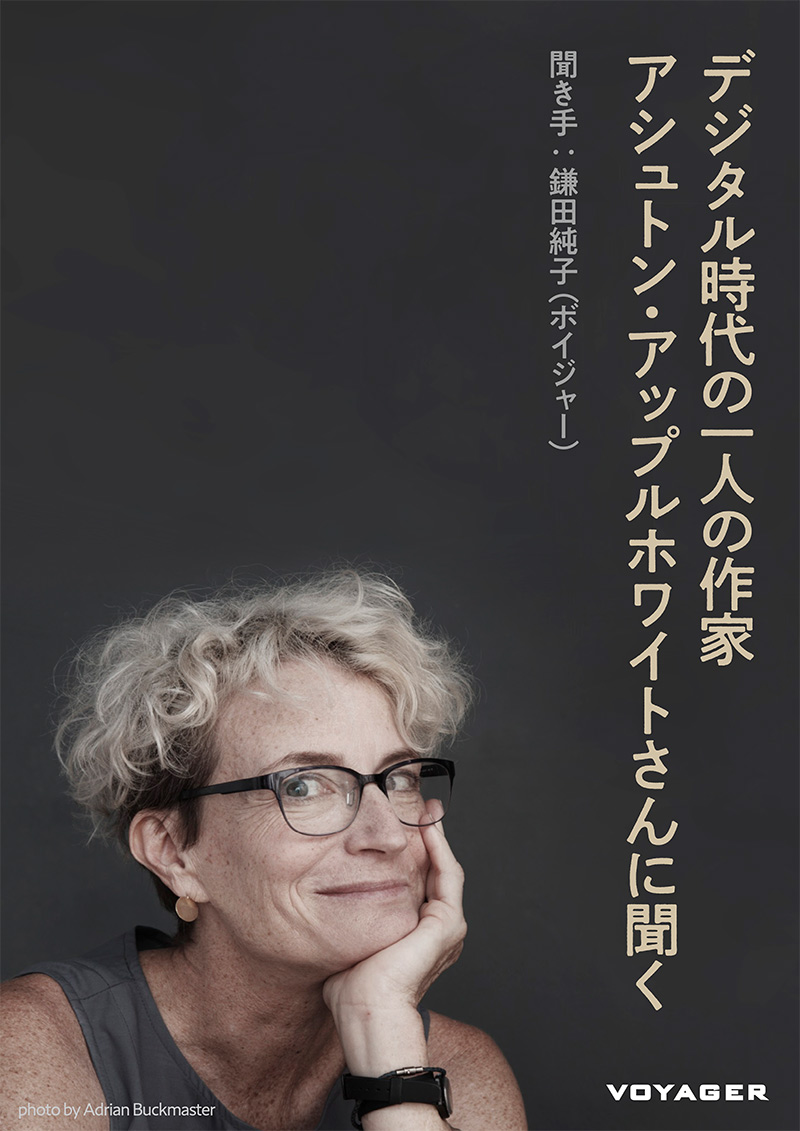

2023年9月、ボイジャーのオフィスに米国ニューヨーク市在住の作家アシュトン・アップルホワイトさんをお招きしました。アシュトンさんは作家であり、社会正義のための活動家でもあります。アシュトンさんの活動はNHKニュース番組でも取り上げられました。長いこと米ボイジャーで一緒に働いてきた私たちチームの一人です。

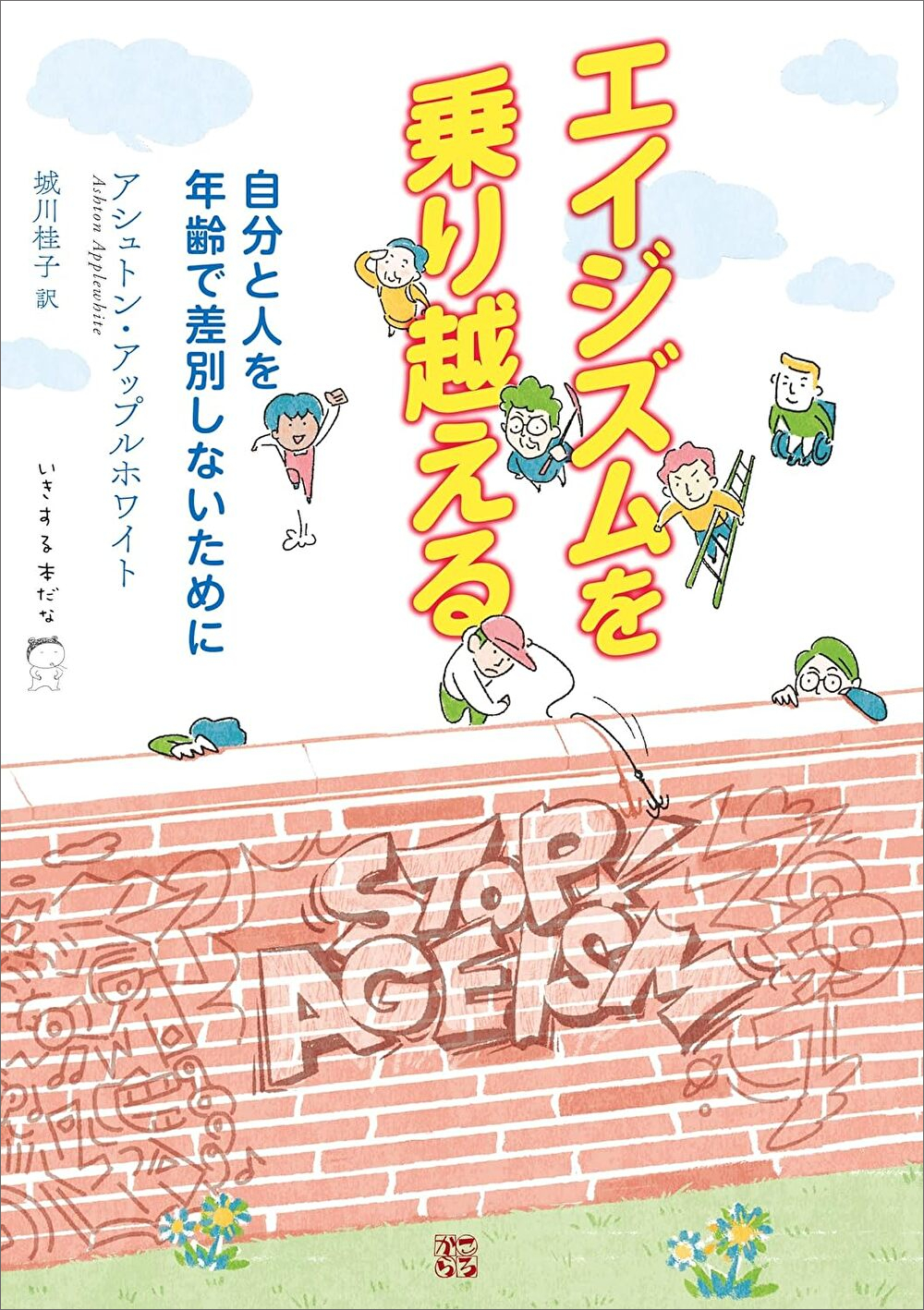

アシュトンさんは『エイジズムを乗り越える 自分と人を年齢で差別しないために』のベースとなったブログ書いている間、こう考えたそうです「私は現代の作家になれる。ツイートして、ブログを書いて、講演をする。別の本を書く必要はない! でも、本は重要だ。文化を変えることができる」。

アシュトンさんの執筆生活はどのようなものか、著者から見たアメリカの出版事情、高齢者の生きがい、など、どうぞご覧ください。

インタビュー:デジタル時代の一人の作家——アシュトン・アップルホワイトさんに聞く

聞き手:鎌田純子(ボイジャー)

アシュトンさんからボイジャーをサポートしてくださっているみなさんへ、本のプレゼントがあります。締め切りは11月15日(水)です。ご応募お待ちしています。

『エイジズムを乗り越える 自分と人を年齢で差別しないために』を

※お申し込み締め切り 2023年11月15日

申し込み受付は終了しました。

岩波書店『世界』の音訳を徹底討論

アクセシブル・ブックス・サポートセンター(ABSC)が発行する「ABSCレポート(第3号)」の電子配信が始まりました。どなたでも無料でお申し込みできます。本号では、音で読む、すなわち「音訳」のほか、国立民俗学博物館(民博)の展示物を触れる試みも紹介しています。「ABSCレポート」は印刷版、テキストリフロー版のほか、順次、マルチメディアDAISY版、点字データ版が用意されていきます。ぜひご覧ください。

たかが20,000か、そう思う人も多いことでしょう。でも、ものを書く20,000人です。ものを言い、それを記し、残していく人たちなのです。私たちボイジャーは1992年に電子出版の会社としてスタートしました。へぇー、コンピュータで本を読む時代なのか! そんな新しモノ好きの人たちがドンとやってきました。いい気になって、こりゃデジタルの出版は先が明るいぞと思ったりしたものです。とんでもありませんでした。新しモノ好きの人たちは「新しモノ」が好きなのであって、そこに書かれる内容は二の次のことでした。そして「新しモノ」はすぐに古びていきました。技術に乗っかって生まれた「モノ」が古くなるということは、動かなくなる、消え去るということでもあります。内容が二の次でよかったですよ。本気だったら、消えてしまってどうするのですか!?

苦しい旅路はそこから始まりました。一方では「いいね」のポチッとが20,000人から200,000人、2,000,000人へと膨らんでいく世界が謳歌していったのです。これが私たちの望むデジタルの明日なのか。

おかげさまで、Romancerの登録者数が2万人を突破、つくられた作品数の合計は、17万作品を超えました。

その17万作品のうち、2021年から導入している『NRエディター』でつくられた作品の数も、7千作品に上ります。

ご利用いただいてきた皆様のおかげでRomancerは現在まで前進することが出来ました。10年目を迎えた現在も皆様からいただいたフィードバックをもとに改善を重ねています。

安心してご利用いただくため、変換されるEPUBの品質には特に力を入れています。

ボイジャーはEPUBを策定している団体であるWorld Wide Web Consortium(W3C)にも参加し、常にEPUBの最新動向を注視し、アップデートを継続しています。一貫して続けてきた技術的なバックアップもご利用いただく皆様がいるから実現できていることです。

改めましてご利用いただいている皆様へ厚く御礼申し上げます。

皆様と一緒に成長していくRomancerを今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。