2025年、累計来場者数2557万人を超えた大阪・関西万博。ミャクミャク関連グッズの売上は800億を突破しました。

閉幕直前に、取材スタッフが大阪・関西万博に足を踏み入れると、そこには驚きと発見に満ちた未来の光景が広がっていました。

今回の取材では、幻想的な「クラゲ館」と、テクノロジーの粋を集めた「AIスーツケース」に焦点を当て、その魅力をレポートします

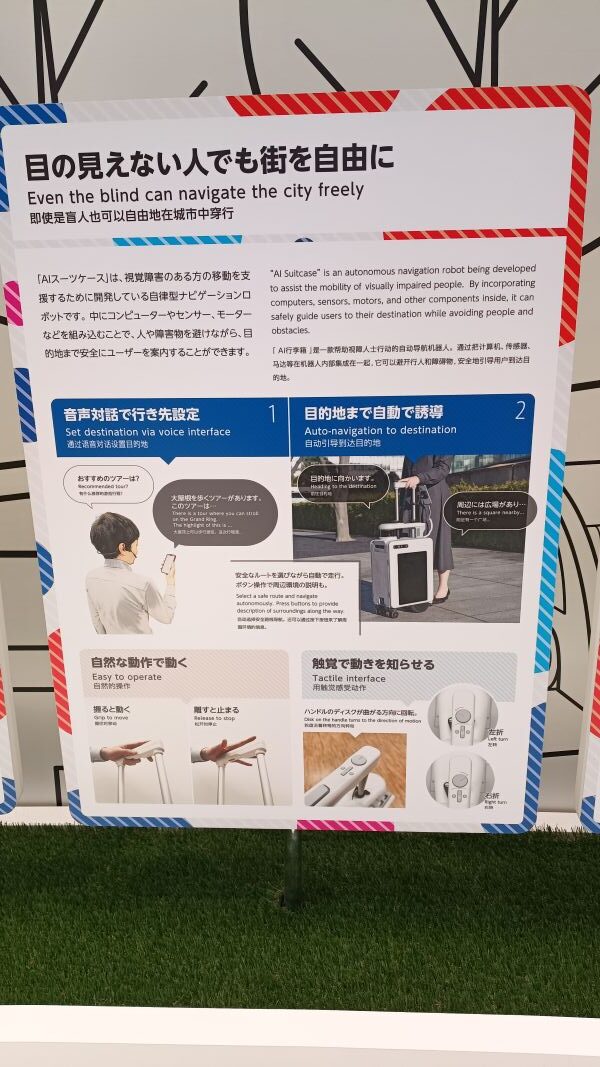

旅の未来を変える「AIスーツケース」

万博会場を歩き回る人々の間で、ひときわ目を引くテクノロジーがありました。それが「AIスーツケース」です。 このスーツケースは、自動で動く“盲導犬的ロボット”とも言える存在で、荷物運び用ではありません。周囲の環境を自動認識し、混雑した場所でも人や障害物を賢く避けながら、まるで忠実な盲導犬のように人をナビしていたのです。

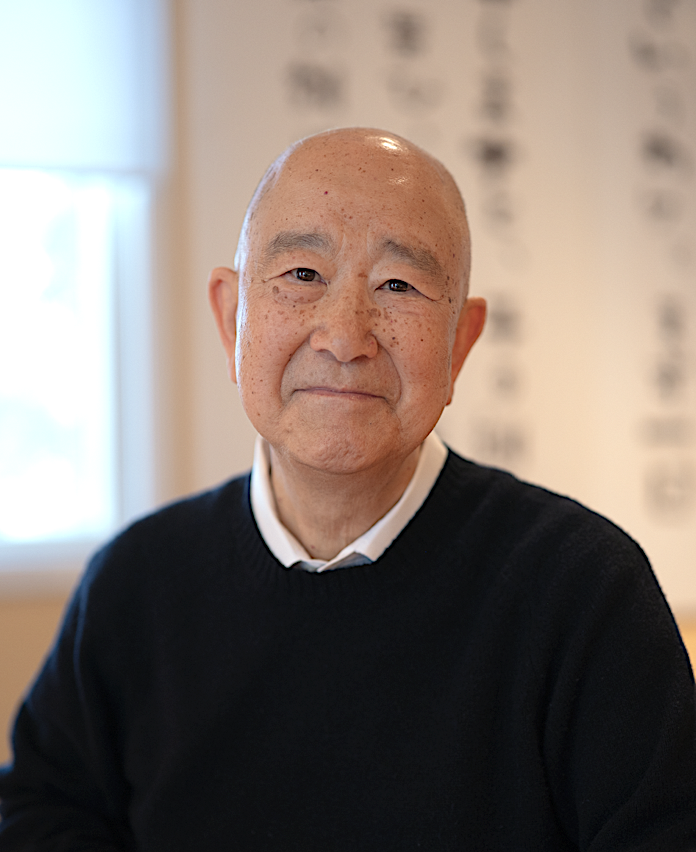

AIスーツケースは、特に視覚障がい者の自律的な移動を支援するために開発されており、会場では連日実証実験が行われていました。この開発の中心となっているのは、日本科学未来館館長の浅川智恵子さんです。浅川さんは追手門学院大学の卒業生で、現在は同大学の客員教授も務めています。

そのため、運営サポートに、追手門学院大学の学生たちが関わっていました。彼らは、ユーザーへの対応や行動記録、データ収集・分析にも携わり、社会課題の解決に貢献する実践的な学びを得ているとのことです。

この取り組みは、将来の旅行や移動を劇的に変える可能性を秘めています。ハンズフリーで地図を確認したり、写真を撮ったり、より快適な旅の体験が実現するでしょう。

関連情報:追手門学院大学

https://www.otemon.ac.jp/whatsnew/news/_19175.html

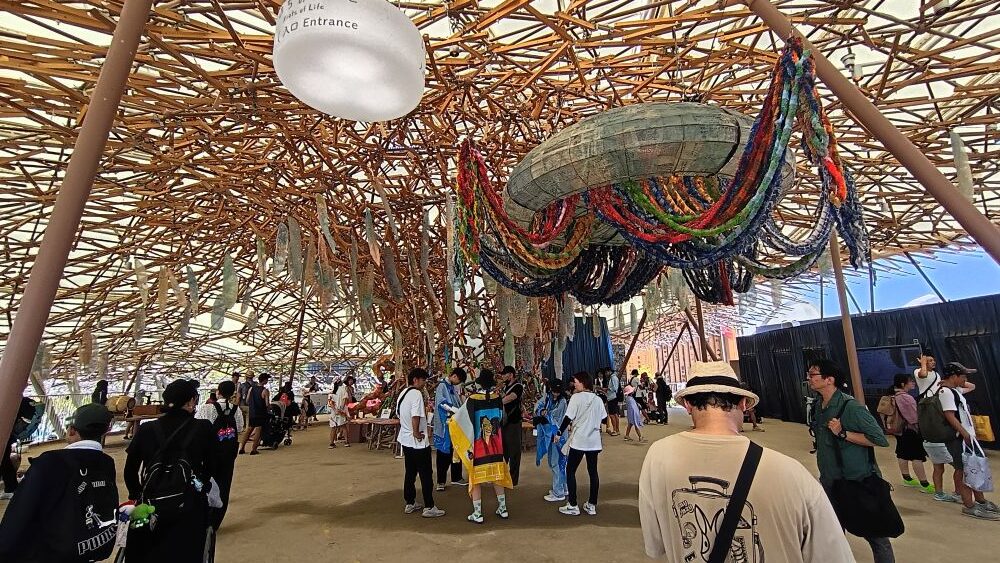

海の幻想を体験する「いのちの遊び場 クラゲ館」

万博会場の一角に、まるで深海のような静けさをまとうパビリオンがありました。ここが、「いのちの遊び場 クラゲ館」です。

特筆すべきは、クラゲをよくある水槽展示ではなく、空に浮かぶ文字・映像として表現していることです。このパビリオンは、大日本印刷(DNP)がゴールドパートナーとして参画しており、その技術力が随所に活かされています。空間展示に加え、バーチャル空間の特性を活かした体験を企画・制作することで、来場者は五感でクラゲの生態を感じられるような没入感を味わえました。壁一面のプロジェクションマッピングには、クラゲの動きに合わせて光の粒子が舞い、まるで自分が深海にいるかのような体験を提供していました。

また、こちらの会場ではさまざまな障がいや個性を持つ人にも楽しんでもらおうという配慮が感じられました。

会場に登るまでのスロープや、ガイドの方が丁寧なサポートをしていることが印象的でした。

アクセシビリティにも配慮する意識がある、DNPならではの会場だと強く感じられます。

広島県福山市が「いのちの遊び場 クラゲ館」の移設先に応募しています。

万博に行けなかった方は、移設後に伺ってみてはいかでしょうか。

関連情報:DNP 大阪・関西万博特設サイト

https://www.dnp.co.jp/brand/expo2025/jelly-fish/

「AIスーツケース」と「クラゲ館」は、まさにその象徴と言えるでしょう。

万博は、単なる展示会の枠を超え、新しいアイデアと感動を私たちに届けてくれる場所でした。

2030年にサウジアラビアで行われるリヤド万博では、より人に寄り添った展示もあるかも知れません。

アクセシビリティなどにも配慮した、より素敵な未来に進んでいきたいですね。

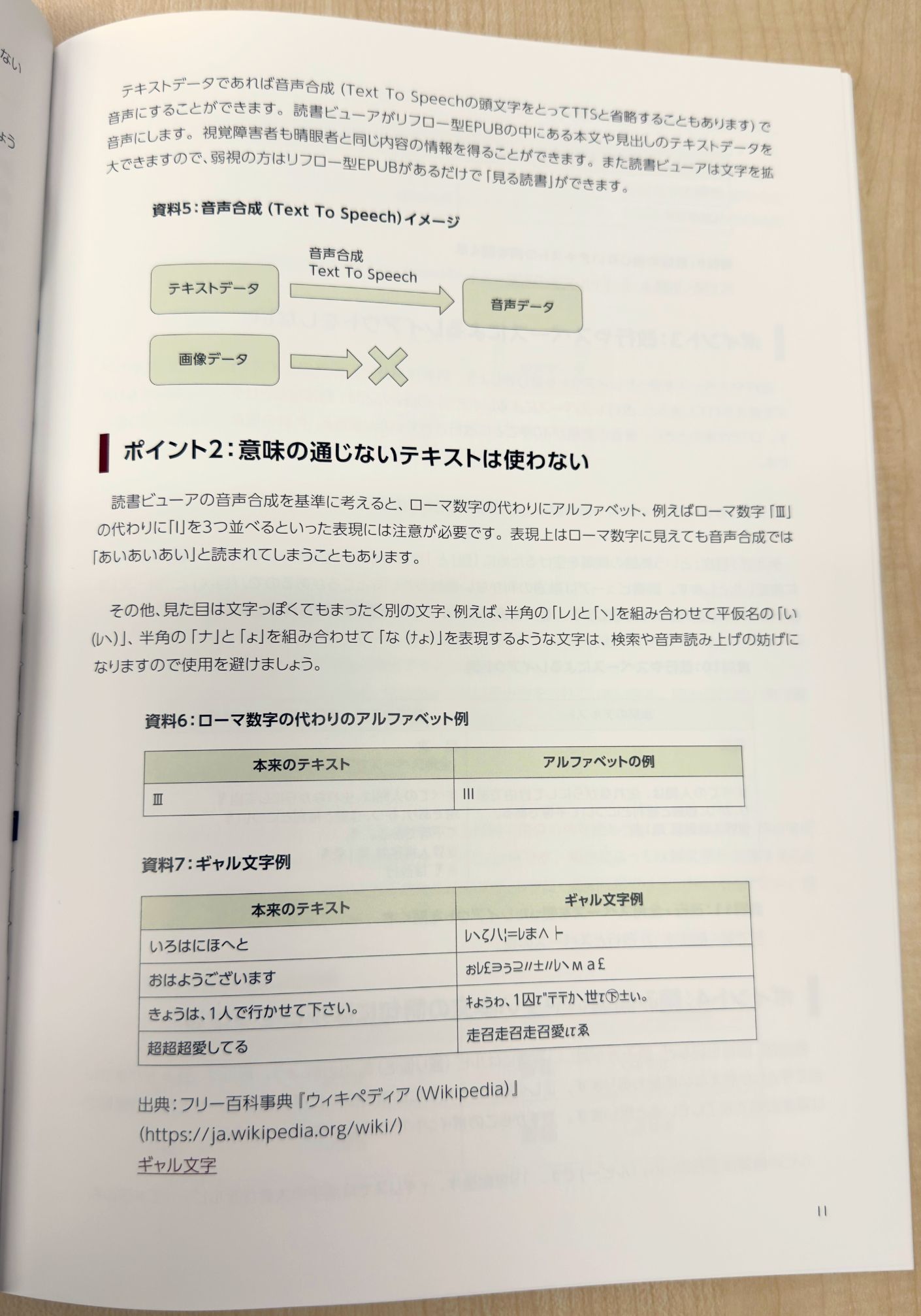

アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント