2025年5月18日、ボイジャー代表の鎌田純子が出版UD研究会/第67回に招かれて、「アクセシブルブックの実態と課題」というテーマで講演を行いました。当日は視覚障害者の当事者の方も含めて約20人の方が参加、活発に意見交換が行われました。

さて、電子書籍が視覚障害者の方の読書を手助けできることに社会の注目が集まっていることをご存知でしょうか。

きっかけは2023年、市川沙央さんが難病の障害者主人公の日常を描いた『ハンチバック』で、第169回芥川賞を受賞したことでした。それまでも出版業界や福祉サービスの現場では意識されていましたが、市川沙央さんが「読書バリアフリー法に対応した出版が進んでいない」と怒りを込めて発言したことで、にわかに電子書籍の隠れた可能性に注目が集まり始めました。

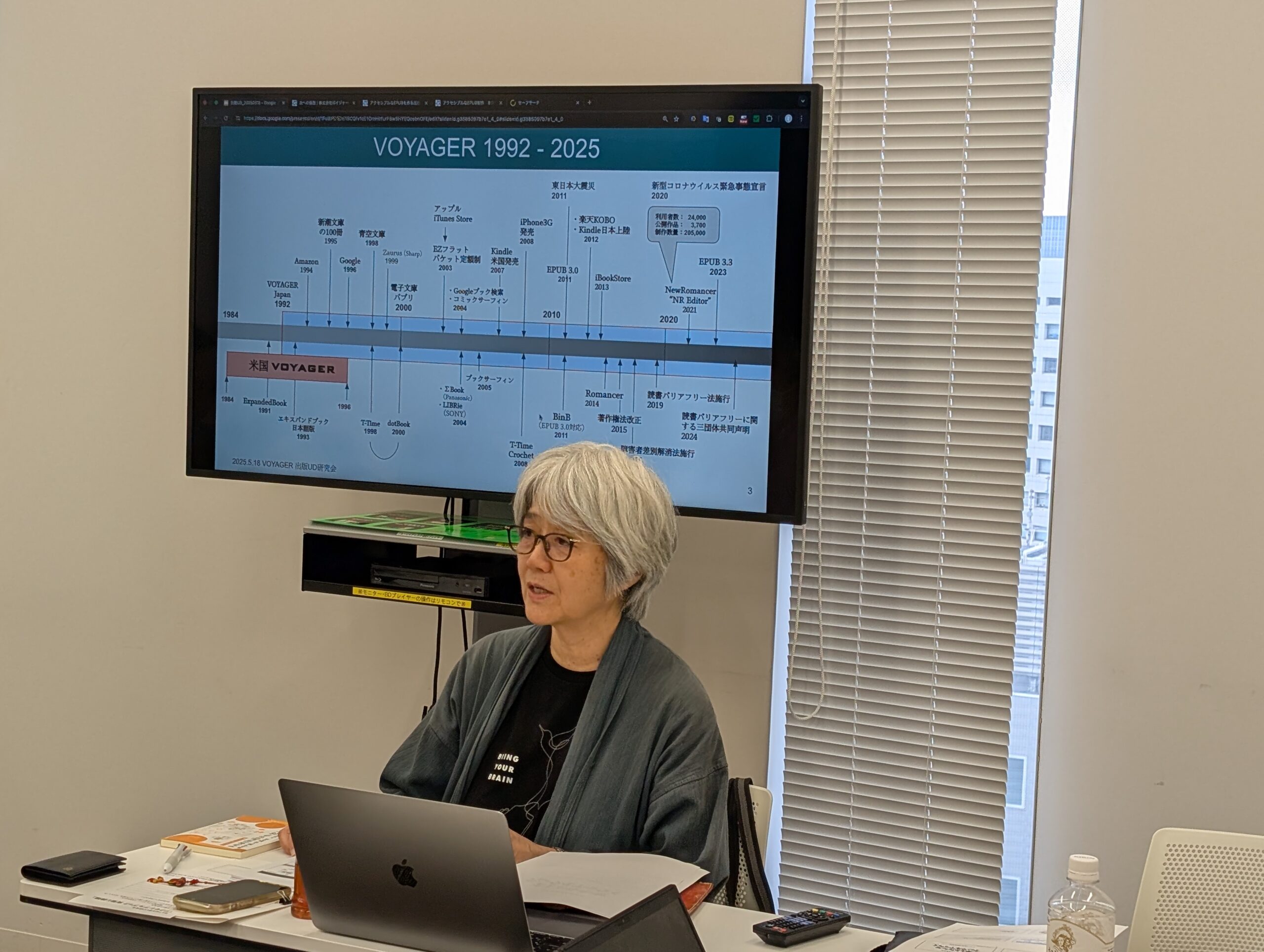

読書バリアフリー法の施行は令和元年、2019年です。ボイジャーは、それよりも20年も前に自社開発の読書アプリケーション「T-Time(ティータイム)」に視覚障害者の読書支援機能を実装していました。電子書籍の文字サイズを大きくする機能、本文テキストを音声データに変換する機能です。なぜ実装したのでしょう。

ボイジャーの沿革について解説する鎌田

そのころ、電子書籍を支えてくれていたパソコンユーザーの方たちの興味がインターネットに移り始めていました。同時に、PCやOSの進化によりマルチメディアCD-ROMの再生環境が日々、減少し続けていました。ビジネスとして電子出版は生き残れるのか、という非常に切羽詰まった時期でした。

そのとき、視覚障害者の方がこういってくださったのです。

紙の本は、目が見えない者にとってはツルツルした紙の束でしかない。

デジタルであれば、音声にすることもできる。

デジタルこそが、自分たちにとっては、本だ。

そんな視点があるのかと一条の光にすがる気持ちで開発をしました。

技術が進化し、音声合成技術は見違える(聞き違える?)ように高品質になりました。リフロー型の電子書籍を作れば、書籍の中にあるテキストデータと音声合成技術で、電子書籍を簡単に「聞く本」にできるということなのです。

ボイジャーが提供しているデジタル出版ツール「Romancer(ロマンサー)」を利用すれば、どなたでも「聞く本」を作ることができます。

2015年、前代表であるボイジャー創業者の萩野正昭が出版UD研究会/第50回で講演しています。その記録をどうぞ、ご覧ください。

◆萩野正昭著『デジタル出版——苦難と希望——』

2015年12月13日、明治大学で開催された出版UD研究会第50回での話をもとに残した電子本

\全編公開中/

関連リンクはこちら

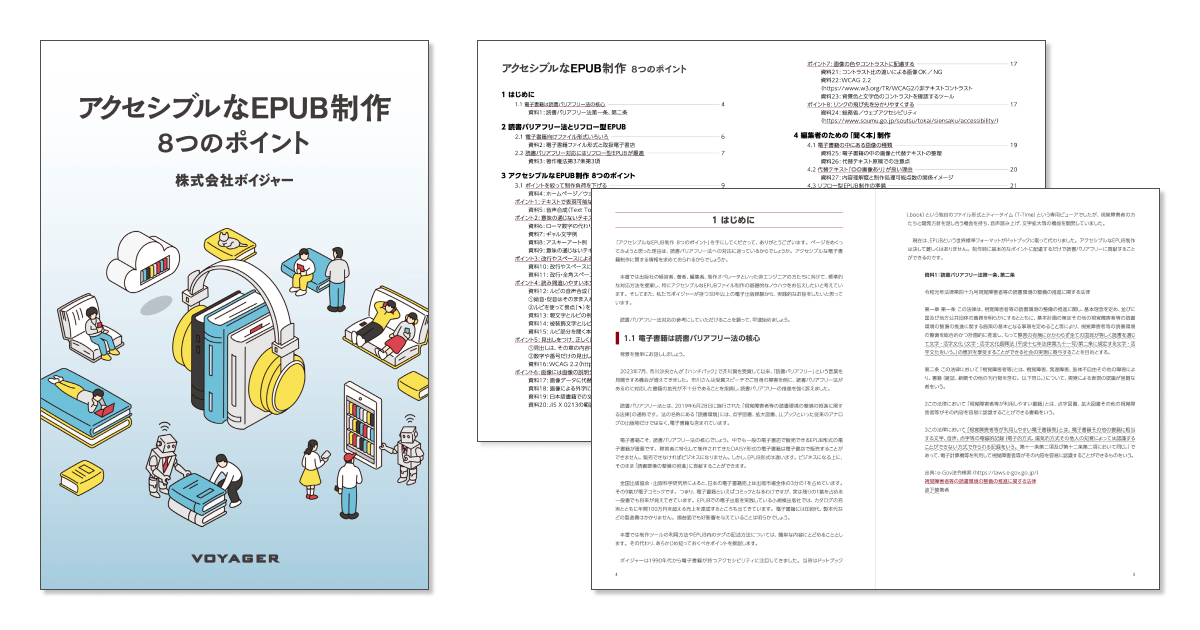

◆アクセシブルなEPUB制作 8つのポイント

このポイントを押さえれば誰でも読書バリアフリーの実現に貢献できます。

\PDFはこちら/